сты А. Лядова (оп. 14, 18, 22). Это о них со свойственной ему глубокой наблюдательностью писал Б. В. Асафьев: «В каждой игровой попевке — детский ритм движений, детское интонирование, словом, все в самом деле, не наигранное и не механическое, и все не пустяки, то есть, как и всякая игра для ребенка: это серьезно!»

Ряд прекрасных песен для детей, ценных в идейном отношении и в то же время вполне отвечающих специфическим требованиям детской музыки, созданы советскими композиторами (таковы лучшие песни Ан. Александрова, Д. Кабалевского, М. Раухвергера, 3. Левиной, Б. Шехтера, М. Красева, Г. Лобачева, М. Старокадомского и др.). Но такие песни пока крайне малочисленны.

Обратимся к разбору некоторых детских песен последних лет, собранных в недавно изданном сборнике «Пионерские лагерные песни» (составлен Н. И. Шипицыной, Музгиз, 1950 год).

Основным недостатком этого сборника является обилие песен с крайне невыразительной, схематичной мелодией, назойливой ритмической повторностью и в целом искусственным, фальшивым «бодрячеством», совершенно чуждым полнокровной и естественной жизнерадостности наших детей. Эти черты в большей или меньшей степени характерны для таких песен, как «Путевая-пионерская» А. Пахмутовой, «Попутная песенка» Ю. Слонова, «В лагерь» В. Сорокина, «По дороге ветер» и «Вперед» Т. Попатенко, «Молодые садоводы» М. Старокадомского, «Пионерская-походная» М. Зив и др.

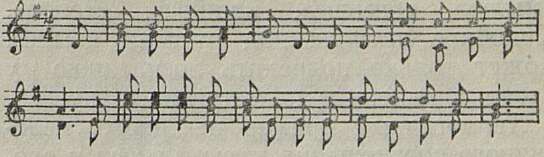

Поражает мелодический и ритмический шаблон «бодрости», ощущаемый с первых же тактов песен. Вот примеры. «Путевая-пионерская» А. Пахмутовой:

Пример

«Пионерская-походная» М. Зив:

«Молодые садоводы» М. Старокадомского:

Все три песни кажутся вариантами одного и того же напева; они бедны в мелодическом отношении и однообразны ритмически. Интонационный язык этих и ряда других песен сборника («В лагерь» Сорокина, «Уезжаем в лагеря» Жарковского, «По дороге ветер» Попатенко и др.) бледен и маловыразителен; в нем отсутствует живое песенное начало.

Во многих песнях используются давно приевшиеся, внешне условные атрибуты пионерских бодрых маршей: непременное изображение сигналов пионерского горна и барабанной дроби, с помощью которых авторы пытаются создать видимость жизнерадостности. Таковы песни «Пионерский марш» Ю. Милютина, «Уезжаем в лагеря» Е. Жарковского, «В лагерь» В. Сорокина, «Пионерская-походная» М. Зив и др.

Крайне примитивно и однообразно фортепианное сопровождение ряда песен. Авторы не утруждают себя выбором лучших, наиболее выразительных и присущих именно данной песне приемов фортепианной фактуры. Вырабатывается определенный штамп фортепианного сопровождения детских песен.

Многие, в том числе и указанные нами «шуточные», «веселые», песни не проникают в суть детской психологии, скользят по поверхности, являются скорее «пустяками», нежели подлинными образцами юмора.

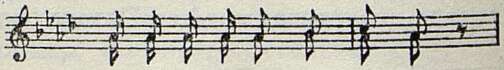

До сих пор в детских песнях встречаются примеры недопустимой небрежности, невнимания к слову; отсюда нелепое соотношение музыкальных и словесных ударений, ведущее к искажению правильной русской речи. Вот пример из песни «Лагерный денек», музыка Б. Карахана:

Пример

Исполняя эту песню так, как она написана, мы получим следующие никому не понятные словесные нагромождения: «мылю», «бимсве», «жийве», «терок». Подобное насилие над русским языком может только повредить воспитанию у ребят хорошего художественного вкуса.

Аналогичный пример неверного, нелогичного соотношения музыкальных и словесных ударений находим мы в песне «Новый год» С. Полонского (сборник «Песни для детей», Учпедгиз-Музгиз, 1948 год).

Многие композиторы крайне нетребовательны к выбору песенных текстов. Несмотря на то, что у нас есть прекрасные детские стихи мастеров этого жанра (С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и др.) и молодых поэтов, некоторые композиторы предпочитают второразрядное сочинительство. Они забывают, что удачный текст — это уже половина успеха песни.

На текстах ряда песен лежит печать того же внешнего бодрячества, которое мы отмечали и в музыке. «Жизнерадостность» в этих текстах заключена не столько в содержании, сколько в скандированной, назойливо акцентированной ритмике стиха и частом упоминании различных атрибутов пионерского быта: барабана, горна, рюкзака, костра, похода и т. п.

В одном из текстов песен так и сказано: «... и гремит барабан, не смолкая» (песня «Пионерская-туристская», слова A. Прусакова, музыка В. Герчик).

Содержание ряда текстов стандартно, неэмоционально и лишено какой-нибудь индивидуальной привлекательности. К их числу относятся «Путевая-пионерская» — слова Н. Найденовой, музыка А. Пахмутовой, «Веселая прогулка» — слова Е. Валиной, музыка М. Красева, «Лагерный денек» — слова Д. Корещенко, музыка Б. Карахана, «В лагерь» — слова B. Лифшица, музыка В. Сорокина, «Лагерная песня» — слова Е. Трутневой, музыка Т. Попатенко, «По дороге ветер» — слова и музыка тех же авторов, и другие.

Вот, например, один из образцов весьма сомнительной поэзии из песни «Лагерный денек» Д. Корещенко:

Вышли к речке рыболовы —

Карасям не сдобровать,

Быть хорошему улову,

А плохому не бывать.

Отсутствие контраста в ритме и структуре стихов крайне связывает фантазию композиторов. К сожалению, лишь некоторые стихи сборника обладают большой ритмической свободой и контрастностью («Песня юных туристов», слова Е. Ильина, «Песня о пионерской мечте», слова Ц. Солодаря, «Туристы», слова О. Высотской). Но из трех указанных текстов лишь один получил достойное музыкальное воплощение («Песня о пионерской мечте» композитора Л. Бакалова).

Поражает однообразие жанра лагерных песен; почти нет песен, разрешающих эту тему в лирическом плане (а как много подобных песен создавалось еще несколько лет назад!). Лишь одна из приведенных в сборнике песен привлекает своим остроумием, сюжетным, действительно веселым текстом, так полюбившимся нашей детворе («Любитель-рыболов», слова А. Барто, музыка М. Старокадомского) .

Композиторы мало заботятся о хорошем вокально-хоровом изложении в детских песнях. Даже в лучших песнях сборника встречаются непрактичное, неэкономное пользование диапазоном детских голосов, неумелое расположение их в тесситуре, что крайне затрудняет исполнение. Так, например, очень хорошая, мелодически свежая, динамичная «Походная песня» Е. Тиличеевой по тексту наиболее интересна детям 10–12 лет, но трудное вокальное изложение весьма осложняет ее исполнение (диапазон — полторы октавы, высокая тесситура второго предложения).

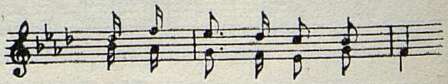

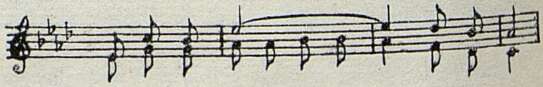

Рассчитанный на исполнение ребятами младшего возраста «Пионерский марш» Ю. Милютина, несомненно, труден для них как своим ритмическим складом,

так и тесситурой

и хоровым изложением.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- За народность в русской советской песне 3

- Концертную работу — на новую ступень 9

- Неоплаченный долг (Об образе советского героя в опере) 13

- Ближе к запросам советской школы 18

- Вернуться на путь народности (О песенном творчестве Б. Макроусова) 23

- Симфония Миколы Колессы 28

- Принцип программности и «абсолютная» музыка 31

- Новый этап моей творческой работы 39

- Активнее пропагандировать советскую музыку (Заметки о работе филармоний) 41

- Песни художественной самодеятельности 43

- Высказывания участников первого слета песенников 48

- Музыкальная жизнь 52

- Вечера дагестанской музыки 54

- Ансамбль песни и пляски Советской Татарии 56

- «Дон Жуан» Моцарта в филиале Большого театра СССР 58

- Революционные песни декабристов (К 125-летию восстания декабристов) 63

- Иван Евстафьевич Хандошкин (Некоторые биографические данные) 67

- Исполнительство 72

- Памяти А. Н. Дроздова 77

- Успехи болгарской оперы 79

- В Финляндии 82

- Йозеф Богуслав Ферстер 85

- Библиография 91

- Обзор печати 95

- Хроника 98

- По следам наших выступлений 103

- В несколько строк 104

- Музыкальный календарь 105

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1950 год 107