Классик армянской музыки

(Материалы к биографии Комитаса)

А. Шавердян

Научная биография Комитаса еще не написана. Многие важнейшие обстоятельства его жизни не уточнены в достаточной мере; не установлен еще хронограф его творческой деятельности. С другой стороны, имеют хождение непроверенные, а то и прямо ошибочные суждения, которые искажают, фальсифицируют облик Комитаса. В отдельных биографических очерках жизнь Комитаса изображена в идиллически-оптимистических тонах; создается концепция, согласно которой после немногих лет самого раннего детства, омраченного сиротством, вплоть до трагических 1915‒1916 годов, когда прервалась деятельность Комитаса, вся его жизнь была путем восхождения, легко дававшихся удач и триумфов. Комитас предстает перед читателями, как удачник, окруженный всеобщим вниманием, любовью, которому определенно везет в его взаимоотношениях с людьми, в выборе учителей.

Между тем, в новейшей музыке трудно сыскать еще одного крупного музыканта, которым был бы пройден столь же тяжкий и тернистый путь. Все тяготы, невзгоды и бедствия, выпавшие на долю армянского народа в критический период его истории, были пережиты Комитасом — и не только в детстве, когда он остался круглым сиротой, и не только в трагические годы первой мировой войны. На всем своем пути ему приходилось с титаническими усилиями преодолевать бесконечные трудности и препятствия. Сглаживая эти трудности и препятствия, биографы Комитаса искажают историческую действительность и обедняют облик выдающегося художника-борца.

Ясная постановка ряда принципиальных вопросов явится необходимой предпосылкой для создания подлинно научной биографии Комитаса в живой связи с конкретной историей армянского народа и его культурной эволюцией. Остановимся на некоторых из этих вопросов.

1. Об учителях Комитаса

Неоспоримым фактом является плодотворность трехлетнего пребывания Комитаса в Берлине — с 1896 по 1899 год. В это время он с поразительной быстротой овладевает опытом европейской классической музыки. В эти же годы он формируется как ярко самобытный композитор, прочно опирающийся на традиции армянской национальной музыки, формируется и как зрелый мыслитель, осознающий художественную ценность и силу этих традиций.

Основываясь на этих данных, некоторые биографы Комитаса не скупятся на самые лестные эпитеты для его берлинских учителей, называя их «знаменитыми берлинскими профессорами» и «крупнейшими музыкальными теоретиками». Кто же эти «знаменитые берлинские профессора» и в какой мере Комитасу действительно посчастливилось в выборе руководителей и учителей? Что представляет собой Рихард Шмидт — директор частной консерватории, в которой на протяжении трех лет обучался Комитас? Любопытно, что среди 16 Шмидтов, Шмитов и Шмидов, — немецких музыкантов, фортепианных преподавателей, теоретиков, оркестровых музыкантов, сочинителей музыки, сведения о которых сообщает музыкальный лексикон Г. Римана1, — Рихард Шмидт не значится. А ведь во всем, что касается немецкой музыки и немецких музыкантов, Г. Риман может быть признан весьма добросовестным авторитетом. Не выделена и консерватория Р. Шмидта среди упоминаемых Риманом 22 берлинских «консерваторий», являющихся в подавляющем большинстве заурядными музыкальными школами и училищами. Не создана ли слава Р. Шмидта биографами Комитаса и не является ли он всего лишь педагогом-ремесленником средней руки?

В одном из писем 1897 года Комитас свидетельствует о том, что Р. Шмидт сумел оценить «благородный и оригинальный музыкальный стиль» своего ученика, что он признавал его «армянским стилем», являвшимся «новшеством для музыкального мира». Этому противоречат ученические работы Комитаса, написанные по заданию Р. Шмидта, — достаточно безликие сентиментальные lieder’ы, а также фортепианные пьесы салонного склада, уводившие юного музыканта от задач выработки «оригинального музыкального стиля» и толкавшие его на путь ремесленного делания музыки.

Среди педагогов Комитаса называют имена М. Фридлендера, Г. Беллермана, О. Флейшера. Последний, очевидно, разгадав талант Комитаса-

_________

1 См. 12-е немецкое издание под редакцией Эйнштейна (1929 г.).

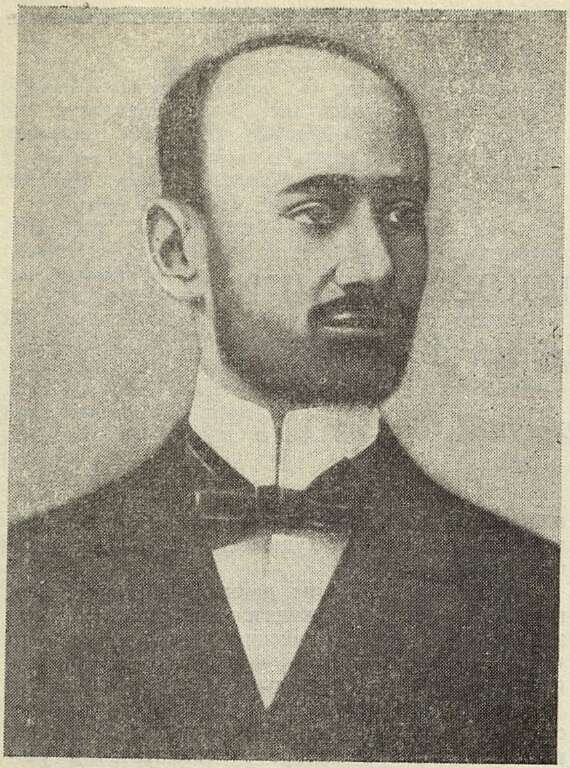

Комитас

ученого, проявлял к нему большое внимание. Он ввел Комитаса в 1899 году в состав вновь созданного Международного музыкального общества и опубликовал в первом же выпуске поквартального издания этого Общества исследование Комитаса об армянской церковной музыке. Однако нас прежде всего интересует, в какой мере мог воздействовать этот историк на формирование мировоззрения Комитаса. И здесь немаловажно отметить, что научные тенденции и выводы Комитаса диаметрально противоположны установкам О. Флейшера — этого представителя «германизма», одного из основоположников расистской, реакционной музыкально-исторической концепции, сводящейся к искусственной апологии европеизма (то есть, в конечном счете, «германизма») и всемерному принижению «ориентального», как синонима экзотики, варварства и неполноценности. О. Флейшер, утверждавший, что «под снежными покровами грегорианского хорала истинный германский мажор (!) сохранился со времен дохристианских», по существу подводил «историческую базу» под расистскую теорию X. С. Чемберлена, видевшего стою научную миссию в «защите европеизма от ориентализма».

Противоречия между Комитасом и его берлинскими наставниками и учителями — это противоречия двух мировоззрений, двух культур.

Зрелый Комитас отнюдь не переоценивал силу и подлинную научную авторитетность своих берлинских учителей. Из-под бремени отдельных догм и предрассудков немецкого музыкознания он упорно и небезуспешно стремился высвободиться. В высокой степени ценно следующее свидетельство Спиридона Меликяна: «Осенью 1904 года, когда я собирался ехать за границу, Комитас, как учитель мой и руководитель, будучи весьма озабочен тем, чтобы я не поддавался немецким влияниям, дал мне переписать и взять с собой весь сборник собранных им песен, как неисчерпаемый источник армянских тем»1. Едва ли нужны пространные комментарии к этому напутственному предостережению Комитаса.

Вдумчивое изучение всех материалов, касающихся взаимоотношений Комитаса с его берлинскими учителями и, шире, со всей интересующей его областью европейского музыкознания, рассеет, — это можно уверенно утверждать! — миф о том, будто Комитас был покорным учеником «знаменитых» учителей, которым он послушно следовал и которые оказали «решающее» воздействие на формирование его взглядов, вкусов, стиля и метода.

2. Комитас и армянская церковь

Комитас, как известно, был питомцем Эчмиад.зина2; он был отмечен особым вниманием руководителей армянской церкви, благоволивших к нему в начале его деятельности. Монашеский сан сопутствовал ему от окончания Эчмиадзинской академии до последнего дня сознательной жизни. Это явилось первопричиной многих ошибочных суждений, высказанных биографами Комитаса. Авторы, близкие к клерикальным кругам, замалчивая многочисленные факты, вскрывающие глубокий антагонизм между Комитасом и Эчмиадзином, создали официальную версию, согласно которой Комитас якобы был верным слугой и сыном церкви. Эту концепцию фактически исповедовали и вульгарные социологи, охотно уступавшие крупнейшего армянского музыканта клерикалам.

Следует вспомнить, что на определенных этапах новой истории армянского народа церковь выполняла некоторую положительную роль. Как указывает Н. Я. Марр, в условиях разобщенности народа, его разбросанности по разным материкам и странам мира, церковь нередко являлась «единственной общественной организацией, воплощавшей национальные интересы»3. Церковь охраняла национальную письменность, культуру, искусство, язык. Означает ли это, что церковь, как утверждали многие буржуазные историки, являлась выдающимся прогрессивным фактором в новой и новейшей истории армянского народа — вплоть до интересующего нас периода, связанного с деятельностью Комитаса? Нет, в зародившемся и всё более расширявшемся на протяжении XIX века национальном движении армянского народа положительная роль церкви была крайне ограниченна и по существу кратковременна. По мере роста и выдвижения активных демократических сил, озабоченных народным просвещением и ор-

_________

1 Комитас, Народные песни. Этнографический сборник ГИЗ Армении, 1931 г. Предисловие, стр. X.

2 Эчмиадзин — резиденция католикоса, главы армянской церкви.

3 Н. Я. Марр, Армянская культура, ее корни и доисторические связи по данным языкознания. («Язык и история», оборник 1-й. Соцэкгиз, 1936).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Великий вождь и учитель 9

- Слово о великом вожде 16

- Образ Сталина в музыке 23

- Песни всенародной любви 31

- Грузинские народные песни о вожде 39

- Музыка, вдохновленная гением вождя 42

- Школьный хор в городе Гори 49

- За новый подъем советской музыки 53

- Третий пленум Правления Союза советских композиторов СССР (Календарь пленума) 65

- «Песнь о лесах» Д. Шостаковича 68

- Радостная удача (Опера Е. Жуковского «От всего сердца») 74

- Прекрасный расцвет азербайджанской музыки 81

- Музыка Советской Грузии 89

- Современные армянские народные песни 97

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 102

- Классик армянской музыки 109

- Новое пополнение 118

- По страницам печати 121

- Хроника 126

- Болгарский музыкальный журнал 133

- Национальная конференция композиторов Румынской Народной Республики 138

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1949 год 139