Выставка «Русский оперный театр

и Ф. И. Шаляпин»

(Конец XIX — начало XX в.)

И. Кунин

Каждый раз, как вы, проходя залами московских музыкальных выставок, встречали красочные сюиты театральных эскизов и тщательно выполненные подборки рисунков и фотографий, с которых на вас глядели Сусанин в гениальном воплощении Осипа Петрова, задумчивая Татьяна — Климентова, Ленский — Собинов, Еремка — Шаляпин и многие, многие другие незабываемые образы русской оперной сцены, вы догадывались, что в выставке принял участие Государственный театральный музей им. А. Бахрушина. Оттуда, из скромного одноэтажного домика у Зацепы, появлялись все новые и новые холсты и картоны Поленова, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Коровина, Головина, Федоровского, редкостные фотографии исполнителей, подлинные программы первых спектаклей и бенефисов.

И вот мы у «первоисточника». Впервые за 35 лет существования музей им. Бахрушина развернул в своих экспозиционных залах выставку, целиком посвященную русскому оперному театру. Что же такое, собственно говоря, «театральный музей»? Давно отшумели бури оваций, встречавшие некогда кумиров московской и петербургской публики, истлели или погибли в огне шедевры декорационной живописи, ушли с жизненной сцены и многие, слишком многие участники славных побед русского театрального искусства. Не угасло ли вместе с ними их хрупкое создание, не развеялось ли бесследно их творческое горение? Нет, оно живет, хотя и в иной форме бытия. Живет скрытой жизнью благородных традиций в наших лучших оперных и драматических театрах, в опыте педагогов, в художественных идеалах и требованиях народа. Живет и здесь, в музее, в бережно хранимых вещественных следах «большой культуры» — экспонатах, рукописях, граммофонных пластинках, живет в неутомимой мысли исследователей. Тихая жизнь музейных предметов обманчива, она готова вновь перейти в действенную, активную форму, вернуться в большой мир. Вместе с тысячами и десятками тысяч посетителей музея она проникает в театры, школы, консерватории, в армию, на заводы, в колхозы, воспитывая вкус, расширяя кругозор, углубляя любовь к Родине и ее искусству.

Мы спускаемся по дубовой лестнице. У входа на выставку надпись, своего рода эпиграф, — высказывание товарища Жданова о русской классической музыке, о ее идейности, народности, красоте. Неподалеку — памятные слова Чайковского о неудержимом влечении композиторов к опере, которая делает их творчество достоянием всего народа. Еще шаг, и мы в помещении выставки. В двух небольших комнатах с предельной сжатостью размещены все ее экспонаты.

Небольшое, но содержательное «введение»: начало русского реалистического оперного театра, тесно связанное с возникновением русской классической оперы. Осип Петров, великий артист, вышедший из народа, и Михаил Глинка, представленный малоизвестным портретом работы Брюниха. Петров — первый исполнитель роли Сусанина, первый Руслан, первый Мельник, первый Лепорелло в «Каменном госте» и, наконец, первый Варлаам в «Годунове» — живая история русской оперы за сорок лет. Чуть дальше — замечательный петербургский бас Федор Стравинский. Это уже реализм на новом этапе — зорко наблюдательный, драматический, бытовая характерность, не чуждающаяся сатирической, почти щедринской остроты. Обаятельный московский баритон

П. А. Хохлов — непревзойденный Онегин, первый «настоящий» Демон.

Введение в основную тему выставки закончено. К последним десятилетиям XIX века окончательно сложился русский оперный репертуар. Окрепла русская школа пения. Уже зародилось и то яркое движение, которое привело несколько позже к созданию Московского Художественного театра и подняло на небывалую высоту русское театральное искусство. Основные предпосылки художественного переворота в области оперного исполнительства были налицо. Теперь достаточно смелой инициативы, и начнется стремительный процесс кристаллизации; из собравшихся вместе элементов оперного спектакля возникает новое явление — русский реалистический оперный театр.

Таким толчком была яркая деятельность так называемого мамонтовского кружка, уже в конце 80-х годов вышедшая на публичную сцену. Кру-

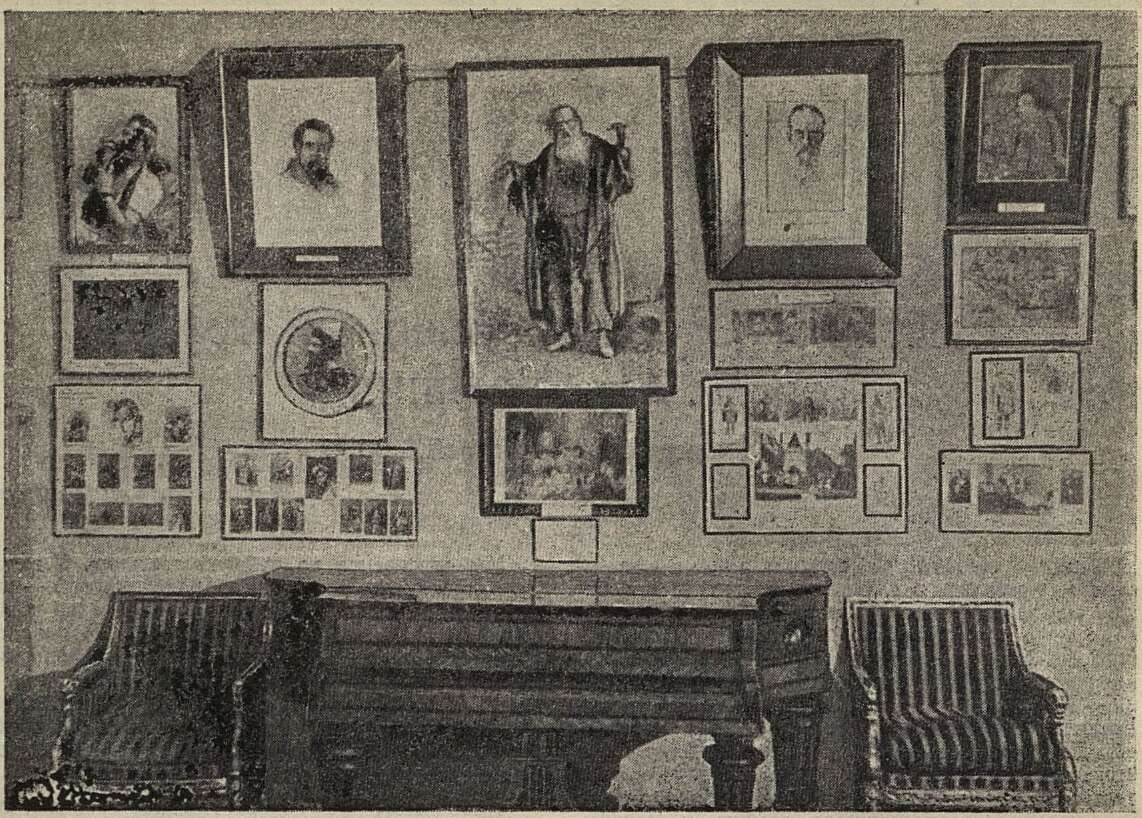

Первый зал выставки — раздел, посвященный московской Частной опере.

У стены — рояль С. И. Мамонтова.

Фото А. Ефимова.

жок выдающихся художников — Поленов, Серов, Левитан, Коровин, Врубель, братья Васнецовы, — собравшийся вокруг С. И. Мамонтова, стал зачинателем радикальной реформы оперного спектакля. Речь шла не просто о том, что высокоталантливые живописцы пришли в театр на смену старательным ремесленникам, что создание оперной декорации впервые стало подлинным художественным событием. Речь шла о неизмеримо большем. Родилось новое понятие об оперной постановке, о глубокой связи музыки с пластическим образом и живописно-красочным «оформлением», о художественном целом, воплощающем большое содержание. Наиболее совершенным выражением великой реформы оперного театра, поднявшим реалистические выразительные черты до степени ослепительно яркого художественного обобщения, был Ф. И. Шаляпин.

С полным основанием выставка показывает нам Шаляпина не как гениальное исключение, а как вершину мощного кряжа русского искусства, как первого среди равных. Сильнее и последовательнее других понял он сущность нового направления. Гениальный певец и артист, он жадно и глубоко, до самых корней своего существа, впитал ту высокую эстетическую культуру зримого, которую принесла в оперный театр плеяда замечательных русских художников. В совершенстве, как никто, владея искусством выразительного го пения, он поразил слушателей могучей лепкой образа, необыкновенной выразительностью интонаций, тембров, жеста, мимики, грима.

Вот Сусанин в исполнении еще совсем молодого Шаляпина. Какую мягкую проникновенность,какую глубокую жизненную мудрость внес артист в величавый облик народного героя! Ставший классическим образ безумного Мельника. Борис Годунов — жертва нечистой совести, царь, осужденный судом народа, «судом нелицемерным». Словно слышишь знаменитое «Скорбит душа...» И нет многоярусного театра, притаивших дыхание слушателей, нет сцены и толпы хористов на ней, нет артиста... Борис наедине с собою, со своей мучительной тайной...

Вот на фоне бутафорской стальной кольчуги бюст Шаляпина в роли Ивана Грозного (работа Д. Парра): высокий державный ум и болящий дух, горько опущенные уголки губ, зоркие глаза, лоб мыслителя и ястребиный нос.

Что ни образ, то эпоха, целый мир человеческих чувств и дум! Наряду с крупными, сразу привлекающими внимание фотографиями — серии небольших снимков, многосторонне освещающих артистический образ и творческую работу над ним. Серия Олоферна: скульптурно вылепленные «ассирийские» мышцы, могучий очерк лба, грозные морщины между бровей, свободный, безукоризненно пластический жест. Вот где артист вы-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Сталинская молодежь 7

- Ленин, Сталин, Калинин, Киров о молодежи 10

- Юность классиков 17

- Песни советской молодежи эпохи гражданской войны 24

- О песнях В. Соловьева-Седого 27

- Первые комсомольцы Московской консерватории 35

- Музыкальная молодежь Одессы 41

- Александр Егорович Варламов 44

- На заре русского романсового творчества 53

- К. С. Станиславский - музыкальный деятель 58

- Письма К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко к В. А. Теляковскому 64

- Дипломные работы студентов Московской консерватории 69

- Славный путь 73

- Выставка «Русский оперный театр и Ф. И. Шаляпин» 77

- Искусство рабочей молодежи 81

- О работе композитора в национальном оперном театре 84

- Государственная русская хоровая капелла РСФСР 88

- По страницам печати 90

- Хроника 98

- В несколько строк 101

- Ганс Эйслер о кризисе буржуазной музыки 104

- Панчо Владигеров 107

- Новые книги и ноты 109

- Два отрывка из музыки Д. Шостаковича к кинофильму «Молодая гвардия» 114

- Письмо К. С. Станиславскому от С. Рахманинова 120