ступает учеником В. А. Серова, стильно и с любовью декорировавшего оперу своего отца, А. Н. Серова. Шаляпин становится художником, он рисует и лепит свое тело и создает — голосом, жестом, гримом — первого подлинного Олоферна. Вот серия Годунова: неповторимое богатство психологических оттенков, почти неуловимой игры лицевых мускулов.

И среди сценических образов, созданных артистом, среди больших и малых фотографии, — два больших светлых гравированных листа: творцы музыки, облеченной Шаляпиным в зримый облик, в живую интонацию, согретую теплом дыхания, два титана русской оперы — Мусоргский и Римский-Корсаков.

Есть что-то трагическое в истории русской оперы. Ни Глинка, ни Даргомыжский, ни Мусоргский, ни Бородин не дожили до момента, когда их оперы могли быть по-настоящему поставлены на сцене. Могучий расцвет русской классической оперы совпал с весьма ранним этапом формирования реалистического оперного театра. Полные жизни оперные творения русских композиторов получили в те годы достаточно условное воплощение на сцене. Ведь Петров, Стравинский, Леонова, Платонова только провозвестники, только зачинатели, не поддержанные ни ансамблем исполнителен, ни режиссурой, ни художниками-декораторами. Да и весь дух императорском сцены с ее ориентацией на внешнюю эффектность, легкую развлекательность и бьющую в глаза виртуозность был глубоко враждебен русской опере. Неслучайно изгонялся из репертуара «Годунов», снимались после нескольких представлений «Воевода», «Псковитянка» и «Чародейка»... Искалеченные варварскими урезками, нередко даваемые в старых, с бора по сосенке собранных декорациях, русские оперы в течение долгих десятилетий находились в ложном положении только-только терпимых на русской оперной сцене. То, что еще оставляло модное «чужебесие» (итальяномания, галломания и т. п.), добивало чиновничье равнодушие. История первых прижизненных постановок русских опер, — это в значительной степени история нравственных пыток композитора, на глазах которого уродовали и пластали его любимое детище. С мучительным отвращением говорил о казенной сцене Чайковский, незванным гостем чувствовал себя в Мариинском театре Римский-Корсаков. В оперном театре сосредоточивались громадные силы исторической инерции и сопротивления растущим силам прогрессивного реалистического искусства. А между тем русская реалистическая опера мощно рвется из тесных рутинных рамок, ломает на каждом шагу привычные каноны условностей, лепит и формует новый артистический тип исполнителей, требует «осмысленных декораций» (Мусоргский) и единства стиля. И вот происходит чудо: на русской почве, говоря сказанными по другому поводу словами Одоевского, вырастает цветок, цветущий раз в столетие, складывается национальный реалистический оперный театр. Только Чайковский, на самом закате своей жизни, да Римский-Корсаков дожили до этого времени. В ближайшей связи со сказочно-народным складом опер Корсакова формируется декорационный стиль Васнецовых и Коровина, в болезненно-надломленное творчество Врубеля проникают, на время смягчая его, народные мотивы. Для мамонтовской оперы, для М. И. Забелы пишет композитор «Царскую невесту» и «Сказку о царе Салтане».

Время идет. Движение, возникшее на частной сцене, решительно проникает в твердыни казенной оперы. Для постановки «Псковитянки» на сцене Большого театра Головин пишет в 1902 году замечательные декорации, достигая, как никогда, полного слияния своего исключительного художественного дарования с духом музыки. Вместе с Шаляпиным, Коровиным, Головиным, Рахманиновым на императорскую сцену приходят новые люди, новые творческие замыслы. Трудно, с мучительными срывами, с рецидивами рутины и оперной пошлости создается художественный ансамбль, единый стиль постановки. Рядом с Шаляпиным стоят Л. В. Собинов, И. В. Ершов, А. В. Нежданова, Н. И. Забела, Е. Я. Цветкова и другие. Новое направление торжествует кажущуюся победу. Что же победило? Реализм? Нет, не совсем так.

Перейдем во второй зал выставки. Здесь вы не увидите ни подлинного домашнего рояля С. И. Мамонтова, ни портрета В. В. Стасова (чудесная фотография на фарфоре), украшающих первый зал. Стасов умер. Мамонтов разорился и отошел от театральных дел.

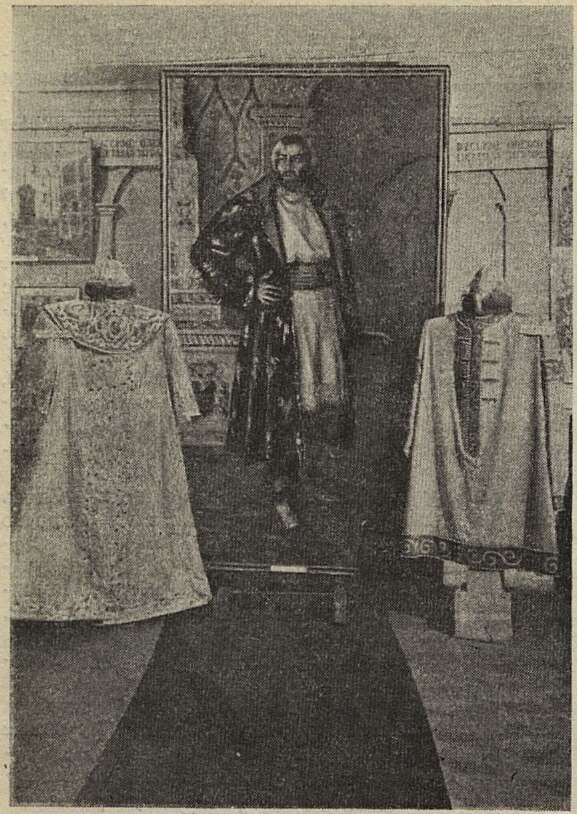

Большой, (во весь рост парадный портрет, Шаляпина в роли Годунова работы Н. Харитонова, по сторонам — подлинные сценические костюмы Шаляпина для ролей Годунова и Владимира Галицкого. По стенам красочные вихри эскизов Коровина, бесконечно разнообразный Головин — то бесплотно-символистический в эскизах к «Орфею», то безукоризненно точный бытописец Испании в «Кармен»; раскрашенные стилизованные рисунки Билибина к «Золотому петушку», вдумчивый и всегда свежий Малютин, ранний Федоровский, совсем еще «зеленый», но уже с львиной хваткой, проступающей сквозь изыски «точечной» манеры письма. Под этими красочными поэмами — монтажи фотографий. И сразу обнаруживается разрыв между стилем декоративного оформления и артистическим стилем игры. Под болезненно-утонченным видением загробных Элизийских полей, приснившихся Головину, — классически строгий Орфей Собинова, под импрессионистическим «Китежем» Коровина — потрясающе жизненный образ Кутерьмы в исполнении Ершова. Интереснейшие серии фотографий хранят недра стеклянных витрин, использованных устроителями выставки «до дна»: фотографии расположены снаружи, внутри и на откидной крышке. Для артиста, режиссера, просто зрителя здесь таится богатый материал для мыслей и наблюдений. Вы видите воочию различные грани сценического реализма: одухотворенный идеалом красоты поэтический реализм Собинова; властный, остро выразительный, до предела выпуклый реализм Шаляпина (особенно любопытны обстоятельно представленные на выставке гротесковые образы двух испанцев — трагического Дон-Кихота и комического Дон Базилио); всегда отмеченные печатью благородной простоты и естественности сценические образы Неждановой. А рядом с корифеями к другие славные деятели расцвета русской оперной сцены — живые и ушедшие от нас: Балановская, Гукова, Збруева, Друзякина, Салина, Петренко, Алчевский, Бакланов, В. Петров,

Г. Пирогов, Пикок, Сперанский и многие иные.

Центральный экспонат второго зала выставки — портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова, работа художника Н. Харитонова.

Фото А. Ефимова.

Дирижеры — воспитатели лучших в Европе оперных оркестров — Направник, Сук. Основательно представлены и Петербург и Москва, казенная и частная сцены.

Выставку завершают экспонаты, относящиеся к парижским постановкам русских опер в 1908–1911 годах и к последним перед революцией 1917 года премьерам столичных театров. История перевернула страницу в момент, когда русский оперный театр всё ощутимее вступал в полосу глубокого кризиса. Со смертью Римского-Корсакова в 1908 году иссяк животворный источник новых опер, прочно входивших в репертуар и умножавших золотой фонд классики. Ни камерные оперы Рахманинова, ни тем более модернистические творения Стравинского или молодого Прокофьева почвой для реалистического общенафодного оперного искусства стать не могли. Успехи реализма в оперном театре совпали по времени с широким разливом модернистического направления во всех смежных искусствах, в литературе, музыке, живописи, с загниванием всей буржуазной культуры. Театр «Музыкальной драмы» (не показан ный на выставке), руководимый

И. М. Лапицким, спешил довести художественное правдоподобие сценической обстановки и игры до натуралистического абсурда. Московский оперный театр Зимина, исходя из коммерческого здравого смысла, усиливался потрафить на все вкусы, особенно же на вкус интеллигентного мещанства. Заблудились в лабиринтах бесплодного эстетизма художники-декораторы. По сравнению с блестящим, но холодным эклектизмом иных декораций Головина, даже ранний импрессионизм Коровина начинал казаться самым что ни на есть подлинным реализмом. Сойдя со столбовой дороги искусства, постановщики опер равномерно перекатывались от «чистой театральности» к археологической точности. Но дух живой не совсем отлетел от оперного театра. Жила бессмертная музыка Глинки, Чайковского, Мусоргского. Жила, наперекор трюкачеству отдельных режиссеров, здоровая реалистическая традиция исполнительства. Упорную, то явную, то скрытую борьбу двух направлений в оперном театре унаследовала наша эпоха. Красной нитью проходит эта борьба через историю советского театра. Но это уже тема другой выставки.

Осталось сказать немногое. Выставка подитоживает большую исследовательскую работу музея в области оперного театра. За каждым монтажом фотографий, за каждым эскизом чувствуются умный замысел организаторов выставки и годы творческой работы. Вот почему так ясно и убедительно воспринимается генеральная тема выставки — становление реалистического оперного театра в дореволюционной России. Это настолько важно, что нет смысла много говорить о частных недоглядках и недоделках, о том, что слишком миниатюрны портреты Даргомыжского и Бородина, что Стасов умер не в 1905 году, как нас хочет уверить этикетка, а годом позже, что надо было бы проставить подписи под иными цитатами и даты на иных этикетках. И уж совсем неправомерны были бы обиды на «неполноту»: выставку не следует смешивать ни с биографическим словарем, ни с портретной галереей.

Есть у выставок, кроме «содержания», и своя «художественная форма», есть не только научная подготовительная работа, но и экспозиционный опыт и вкус или, скажем определеннее, талант. В этом отношении работа Театрального музея представляется мне образцовой. Организатор выставки Н. М. Казанский и его сотоварищи по экспозиционной работе Е. М. Берман и Т. Э. Груберт заслуживают самой искренней благодарности всех друзей русской оперы.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Сталинская молодежь 7

- Ленин, Сталин, Калинин, Киров о молодежи 10

- Юность классиков 17

- Песни советской молодежи эпохи гражданской войны 24

- О песнях В. Соловьева-Седого 27

- Первые комсомольцы Московской консерватории 35

- Музыкальная молодежь Одессы 41

- Александр Егорович Варламов 44

- На заре русского романсового творчества 53

- К. С. Станиславский - музыкальный деятель 58

- Письма К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко к В. А. Теляковскому 64

- Дипломные работы студентов Московской консерватории 69

- Славный путь 73

- Выставка «Русский оперный театр и Ф. И. Шаляпин» 77

- Искусство рабочей молодежи 81

- О работе композитора в национальном оперном театре 84

- Государственная русская хоровая капелла РСФСР 88

- По страницам печати 90

- Хроника 98

- В несколько строк 101

- Ганс Эйслер о кризисе буржуазной музыки 104

- Панчо Владигеров 107

- Новые книги и ноты 109

- Два отрывка из музыки Д. Шостаковича к кинофильму «Молодая гвардия» 114

- Письмо К. С. Станиславскому от С. Рахманинова 120