Памяти В. В. Пухальского

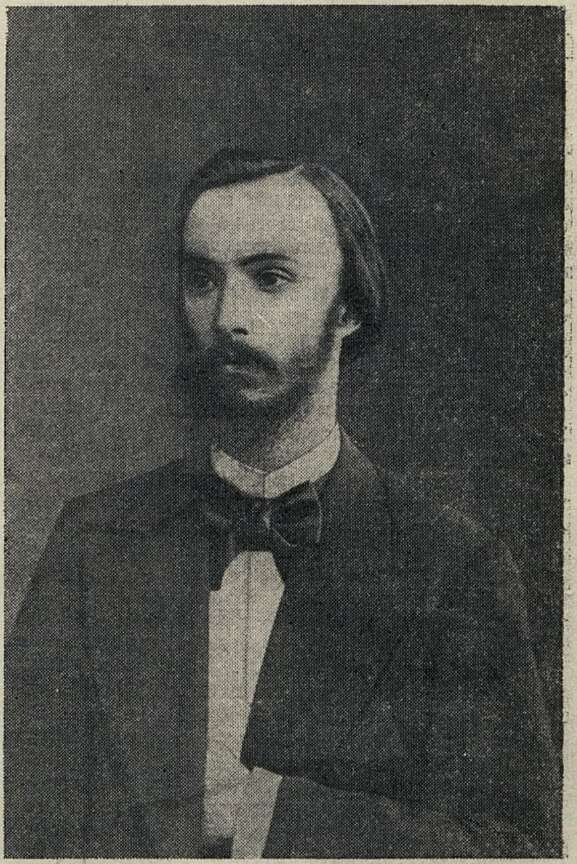

23 февраля 1933 года, в Киеве, в возрасте 85 лет скончался Владимир Вячеславович Пухальский — один из замечательных представителей русской фортепианной педагогики и деятелей музыкального образования. Пухальский родился 2 апреля 1848 года, в военной семье, в Минске. С 1863 года он жил в Петербурге и в 1874 году окончил Петербургскую консерваторию по классу фортепиано у Лешетицкого. После двух лет преподавания в Петербургской консерватории Пухальский в 1876 году переселился в Киев, где в течение ряда десятилетий возглавлял музыкальное училище. Под его руководством Киевское училище быстро превратилось в первоклассный педагогический цеитр с чрезвычайно сильным преподавательским составом (Эверарди — пение, Шевчик — скрипка, Пухальский — фортепиано). В 1913 году училище было преобразовано в консерваторию, первым директором которой явился Пухальский. За полвека В. В. воспитал десятки пианистов, исполнителей, педагогов и музыкальных деятелей.

Я близко знал В. В. в течение последних десяти лет его долгой жизни. Конечно, я знал его и раньше, с самого детства, как все киевляне имевшие хотя бы самое отдаленное отношение к музыке. Его высокая, очень худощавая, оживленная фигура, характерно подчеркнутые интонации речи, весь его облик производили незабываемое впечатление. В продолжение многих десятилетий В. В. оставался самым крупным музыкальным деятелем нынешней столицы Украины. Когда весной 1923 года в Киеве состоялось публичное чествование Пухальского ввиду исполнившегося 75-летия со дня его рождения, на торжественном юбилейном заседании была оглашена, между десятками других, телеграмма Глазунова, которая начиналась словами: «Патриарху русской музыки...». Это была совершеннейшая правда, — не только потому, что Пухальский был в то время старейшим русским музыкантом, но и в силу той роли, которую он сыграл в истории русского музыкального просветительства. В. В. был не только знаменитый фортепианный педагог, создавший одну из передовых русских школ музыкального исполнительства и воспитавший виртуозов с мировыми именами, — Вл. Горовица, Ал. Браиловского и др.; он был, главным образом, замечательным музыкальным деятелем, целиком посвятившим себя благородному делу просвещения. «В лице Пухальского, — писал Г. М. Коган, — сошел в могилу последний представитель той плеяды музыкальных «просветителей», которая была вскормлена. Антоном Рубинштейном и столько сделала для насаждения и распространения в России музыкальной культуры. Десятилетиями упорного и талантливого труда Пухальский больше, чем кто-либо другой, способствовал превращению киевского музыкального захолустья с его захудалыми музыкальными классами в крупнейший музыкальный центр, консерватория которого занимала одно из первых мест после столичных...»

Деятельность Пухальского протекала преимущественно в дооктябрьскую эпоху. Однако В. В. оказал глубокое воздействие на людей, впоследствии ставших видными деятелями советской музыкальной культуры. Его ученики — Б. Яворский, Л. Николаев, Г. Коган, К. Михайлов, О. Брон, Н. Гольдемберг, Р. Зарицкая и др. — всегда подчеркивали то огромное значение, какое имели для них музыкально-общественные и этические принципы Пухальского.

Здесь не место давать исчерпывающую характеристику фортепианной школы Пухальского. Но мы считаем нужным процитировать выдержки из одного его неопубликованного высказывания. Этот документ, написанный В. В. за несколько недель до смерти, представляет своего рода пианистическое credo выдающегося музыканта-педагога: «Слушая артиста, исполняющего музыкальные произведения, мы прежде всего воспринимаем проявление его художественного темперамента, являющегося неотъемлемым первоисточником всякого дарования, создающего основанную на художественном вкусе виртуозную технику. Но это еще не всё: это пока только внешняя форма, чувственно воспринимаемая слушателем, форма, обусловленная тонкостью нервного восприятия и совершенством координации физических данных.

Для полноты художественной законченности исполняемого произведения необходим стиль, то есть внутреннее проникновение в дух автора, его творческие переживания и индивидуальные особенности, из чего вытекает правильное истолкование данного произведения в смысле принадлежности его к известной эпохе, характеризуемой особенностями классицизма, романтизма и т. п. Это сложное требование может быть осуществлено лишь человеком с тонко развитым умом и широким разносторонним образованием...»

Итак, Пухальский рассматривал темперамент, вкус и виртуозность не как являющиеся самоцелью критерии художественности, а лишь как необходимые формальные стороны, без которых, правда, нет музыки, но которые служат только условиями ее выявления. Подчеркивание идейно-образного содержания музыки является наиболее важным характерным признаком «школы Пухальского». Но есть и чисто технические характерные особенности, общие для всех значительных пианистов этой школы. В этой сфере В. В. был одним из пионеров того направления, которое резко противопоставляет исключительно пальцевой игре немецкой школы1 движения больших мышц предплечья, груди и спины. Под руками Пухальского фортепиано со

__________

1 В своих мемуарах Пухальский упоминает об игре профессора Штейна, который «исполнял свою партию чрезвычайно точно, ритмично, не отступая от указаний партитуры, так, как то принято в Германии, стеклянным звуком, благодаря исключительной пальцевой технике...»

вершенио теряло свойство «ударности» и превращалось в мелодико-интонациокный и тембровый инструмент. Он безукоризненно владел качеством, которое следовало бы назвать «тембровой иллюзорностью»: при помощи различных приемов выделения опорных звуков, интонаций, акцентировок, динамики Пухальский умел создавать иллюзию тембральных окрасок и их смен. Основной отличительной чертой игры Пухальского до старческого возраста была тончайшая ритмика. Но главное качество пианизма он видел в звуке, в тоне. «Пианист, обладающий тоном — говорил он, — всегда будет иметь успех». Глубокий, певучий тон никогда не наскучит аудитории, в то время как даже самая блестящая «техника механических умений» при сухом, невыразительном звуке быстро приедается.

Активный слуховой контроль, чуткая проверка исполнителем на слух всех звучаний, — вот что составляет один из основных педагогических принципов школы Пухальского. В. В. учился у Лешетицкого, но не столько руководствовался его указаниями, сколько ориентировался на его игру. Вместе с тем он явно тяготел к Антону Рубинштейну, с которым общался и чью игру также изучал. «Игра Рубинштейна — особенно в последние годы его жизни — это красочная фресковая живопись», — говорил Пухальский. При совершенном различии этих двух художественных натур было нечто общее в их отношении к творчеству. Пухальский, как и Рубинштейн, был чужд академизма и формалистических изысков, в борьбе с которыми слагался облик классического русского пианизма.

Ученики В. В. при совершенно разных уровнях способностей, мастерства, разных индивидуалыностях, все, хотя и с неодинаковой степенью сознательности, умели слушать и хорошо слышали свою и чужую игру. Никогда не ограничивались они только выполнением заученных рецептов, на какие бы почтенные традиции эти рецепты ни опирались. Отсюда осмысленность интонирования, отсюда же оппозиция упадочному стилю игры, с его принципиальным отрицанием певучей скульптурной мелодии, широкого дыхания мелодии, с его бездушной механичностью, отсутствием живого интонирования. Эта оппозиция объединяет Пухальского с лучшими деятелями советского пианизма и прежде всего с К. Н. Игумновым, чьи цели и задачи в области пианизма были очень сходны с задачами В. В. Обоих сближала и общая реалистическая направленность их художественного мышления.

Одаренный большой памятью, редкой наблюдательностью и реалистическим умом, Пухэльский прекрасно отразил эпоху 50−60-х годов, в музыкальном и бытовом аспектах, в своих «Записках» («Записки о моей жизни»), доведенных, к сожалению, только до 1870 года. В них запечатлелся большой кусок русской жизни, — провинциальные и столичные люди, нравы и события в России середины XIX века. Необыкновенно привлекательна вырисовывающаяся на фоне этих событий личность тогда еще 15-летнего «шестидесятника», уже тщательно изучившего Белинского, Добролюбова, Писарева, Сеченова и др. Черты шестидесятиика-просветителя сохранились у Пухальского в течение всей его деятельной жизни.

А. Альшванг

_________

1 Он так описывает свое первое впечатление от игры Лешетицкого (речь идет о первом выступлении Лешетицкого в Петербурге, в концерте под управлением Балакирева): «...После увертюры появляется концертант, очень подвижной и нервный субъект, полагаю, годами десятью старше меня, и пока оркестр играет вступление симфонического концерта на голландские темы Литольфа, он, видимо, нервничает, теряя терпение; посему пробует пассажами рояль, касаясь клавишей настолько легко, это звуки публике не слышны. Наконец, вступает громоподобными октавами solo громко и уверенно, хорошо оттеняя пассажи piano отчетливой бисерной бравурой и держа этим слушателей в напряженном внимании. Добравшись, наконец, до кульминационной трудности пассажей в секстах, он преодолевает их без всякого напряжения, и так блестяще доводит 1-ю часть концерта до конца. Успех полный. Следующие три части прошли с такой же бравурой, из ко торых скерцо, которое я считаю труднее 1-й части, поразило меня выправкой техники и точностью ритма».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- За будущее советской музыки! 3

- Творческий путь Д. Шостаковича 8

- Как народ слагает песню 20

- Четвертый квартет Глиэра 28

- О военно-маршевой музыке 30

- За дальнейший подъем национальных музыкальных культур 36

- Первый марийский композитор И. С. Палантай 43

- Искусство «узляу» у башкир 48

- Из переписки Н. А. Римского-Корсакова 52

- Замечательная русская певица 59

- О всеобщем музыкальном образовании 61

- Музыкальное воспитание в общеобразовательной школе 62

- Система музыкального образования нуждается в реформе 64

- Заметки о музыкально-теоретическом образовании 66

- Мои исполнительские и педагогические принципы 70

- Памяти В. В. Пухальского 77

- Всеармейское совещание художественных руководителей ансамблей песни и пляски Советской Армии и Военно-Морского Флота 79

- Советский музыкальный театр и современность 82

- О советской промышленности музыкальных инструментов 86

- Шаржи 89

- По страницам печати 92

- Хроника 98

- Нотографические заметки 107

- Брусиловский Е. — Казахская комсомольская 110

- Лукин Ф. — Счастливая дружба 113