финале этого квинтета те же тематические элементы приобретают иной выразительный характер. Тут мы встречаемся с таким явлением, когда тематические связи исходят из принципов монотематизма и легко вскрываются.

Обращаясь к примерам применения тематических «пересадок», сошлемся на тематическую и звуковую связь концов первых частей симфонии c-moll и 6-го квартета и начальных тактов их Adagio: в обоих произведениях находим идентичные случаи совпадения тем двух первых, соседних частей (as — es — d в симфонии, b — fis — g — es в квартете).

В 5-м квартете «пересадки» несколько иного характера. Тут в Adagio введена мелодия из первой части в буквальном виде, и в каждом случае это — «своя» мелодия, соответствующая складу, характеру данной части. Более тонко и художественно тот же монотематический прием использован в 6-м квартете. Вот отрывок из разработки первой части:

Cantabile

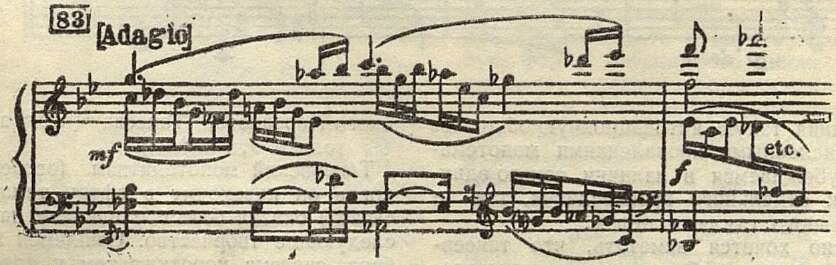

При ближайшем рассмотрении Adagio serioso оказывается, что в его ткань вплетен приведенный отрывок, причем он вполне подходит к характеру Adagio:

Такими «пересадками» достигается то, что слушатель живет в сфере избранных композитором интонационных комплексов и через них проникается его настроением и мыслью.

Третья коренная особенность монотематизма Танеева, как сказано, заключается в использовании для построения темы второстепенного, не выделяющегося материала из предыдущих частей цикла. Это удобнее всего проследить на новой теме финала с-moll’ной симфонии, материал которой берется из связующей и из заключительной партии первой части, то-есть берется производное образование, но не основное. Другие примеры того же рода — в 5-м квартете, в фортепианном трио.

Не следует забывать, что наряду с монотематизмом Танеев постоянно пользовался и принципом тематических связей, вводя похожие, но не тождественные интонации в разных частях сочинения, например, в фортепианном квартете ор. 20:

Соединяя такую интонационную общность с перечисленными проявлениями монотематизма, убеждаемся в наличии ясного единства как отдельного произведения, так и музыкального стиля в целом.

Попутно хочется заметить, что танеевский монотематизм был существенным этапом в эволюции русской инструментальной музыки. В параллель ему в оперной музыке монотематизм достиг столь же изощренной виртуозности у Римского-Корсакова, причем менее всего можно думать, что система лейтмотивов в операх Римского-Корсакова явилась простым заимствованием от Вагнера, как это иногда представляют. В русской музыке были свои корни для этого, иначе монотематизм не расцвел бы таким пышным цветом одновременно в двух ветвях музыки — в инструментальной и вокальной, в симфонических, камерных и оперных произведениях Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева (называем хотя бы только эти имена).

Танеевский монотематизм (особенно же когда он переходит в сферу тематических связей) оказал большое влияние на всё последующее творчество. Сошлемся на Скрябина, система коротких тем у которого в симфонических произведениях и фортепианных сонатах представляет не что иное, как новую фазу танеевского монотематизма. У другого ученика Танеева — Рахманинова — хотя бы во 2-й симфонии, 2-м концерте и других крупных произведениях можем наблюдать подобные тематические связи, которые очень легко уподобить танеевским.

У Танеева, как уже ясно из предыдущего изложения, принцип монотематизма, благодаря охвату им большого круга интонационных образований музыкального произведения, в сущности переходит обратно в принцип тематических связей или, что то

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Смелее двигать вперед советскую музыкальную эстетику 3

- Москва — центр советской музыкальной культуры 11

- Кантата «Москва» В. Шебалина 18

- Симфоническое творчество Н. Пейко 25

- Николай Будашкин и русский народный оркестр 33

- Из музыкального прошлого Москвы 37

- Некоторые вопросы музыкального стиля С. И. Танеева 46

- Русская полифония и Танеев 57

- Письма Эдварда Грига к Чайковскому 64

- Пьер Дегейтер, автор музыки «Интернационала» 66

- Проблемы советской музыкально-исторической науки 69

- О некоторых проблемах вокального воспитания 75

- Даниил Шафран 80

- Н. Н. Озеров 82

- Опера Гречанинова — «Добрыня Никитич» 83

- Выступление Государственного украинского народного хора в Москве 85

- Концерт М. Соколова 88

- Новые произведения советских композиторов для духового оркестра 89

- Два конкурса 90

- Школа имени В. В. Стасова 91

- У композиторов Белоруссии 93

- Киевский музыкальный сезон 1946/1947 года 100

- Музыка в Узбекистане в 1947 году 103

- Письмо из Саратова 106

- Музыкальная жизнь Одессы 108

- В. П. Гутор 109

- Польские народные песни 110

- Нотографические заметки 112

- Летопись советской музыкальной жизни 115