каждой симфонии с темами вступлений можно было бы доказать эту интонационную близость. Если прохождение одной темы в разных частях симфонии образует монотематическое единство, то общность с другими темами обнаруживает тематические связи. Так, у Чайковского эти два Принципа переплетаются и насыщают музыку единым интонационным содержанием, а нее в целом выражает идейный замысел произведения. Для правильного раскрытия содержания симфоний тут следовало бы подробно установить перемены выразительного значения одних и тех же интонаций, так как иначе было бы непонятно, как Чайковский от мрачного, мятущегося состояния первого Allegro, например 4-й симфонии, в финале ее приходит к выражению мысли: «Жить все-таки можно»1. Очень симптоматично, что в своей последней симфонии Чайковский отказался от монотематизма и сохранил только принцип тематических (и — добавим — тональных) связей, которые проведены с небывалым дотоле мастерством и вдохновением. Пребывание в избранной сфере интонаций, непрерывно обогащающейся, развивающейся, и служит выражением того поразительного единства художественных образов, которым отличается 6-я симфония.

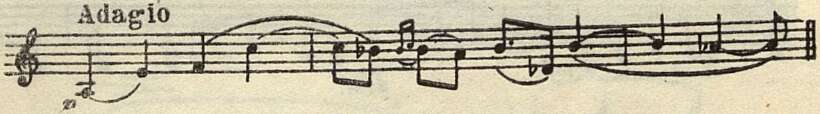

У Танеева мы находим, как и у Берлиоза, Чайковского, Цезаря Франка, использование одной темы в разных частях цикла, например, в 4-м квартете ор. 11, где тема:

разрабатывается во всем цикле. Эта тема легко узнается, так что никаких сомнений в сознательном применении монотематизма не создается.

У Танеева встречаем и такое применение монотематизма, при котором тема, оставаясь по звуковому составу той же самой, значительно меняется в своем выразительном характере, знаменуя новый этап развития музыкального образа или даже новый образ. Так, в 5-м квартете ор. 13 главная тема Allegro превращается в тему финала:

то же мы видим и в 6-м квартете ор. 19; или тема вариаций из 1-го квинтета ор. 14 становится первой темой тройной фуги, с совершенно иным выразительным характером:

_________

1 Из письма Чайковского к фон-Мекк от 17 февраля (1 марта) 1878 г. Переписка П. И. Чайковского с Н. Ф. фон-Мекк, изд. «Academia», 1934, стр. 219.

Andantino

Allegro ma non troppo

Монотематизм такого рода несколько напоминает превращения тем в произведениях Листа — вспомним его h-moll’ную сонату, Еs-dur’ный концерт, «Фауст-симфонию» и т. д. Можно высказать предположение, что подобные преображения тематизма были подготовлены богато развитой техникой так называемых «характерных вариаций», получивших большое распространение в послебетховенское время (Шуман, Чайковский, Танеев, Глазунов и др.).

Коренными особенностями танеевского монотематизма являются:

1) формирование новой темы из мелодических оборотов предыдущих тем данного сочинения, так что с ними она связывается посредством некоторых интонаций, оставаясь вполне самостоятельной, по-своему изложенной и разрабатываемой темой;

2) «пересадки» довольно больших (по нескольку тактов) тематических построений из одной части цикла в другую, причем эти построения не всегда являются темами в собственном смысле слова, то-есть могут быть взяты из разработочных и иных частей формы;

3) образование музыкальных тем из такого материала, который в предыдущих частях цикла был второстепенным, то-есть поднятие его на новую ступень развития.

Остановимся подробнее на каждой из этих трех особенностей.

Так, в жиге из 6-го квартета ор. 19 первый период начинается мелодическим оборотом, напоминающим главную тему Allegro, но представляет собою вполне новую тему.

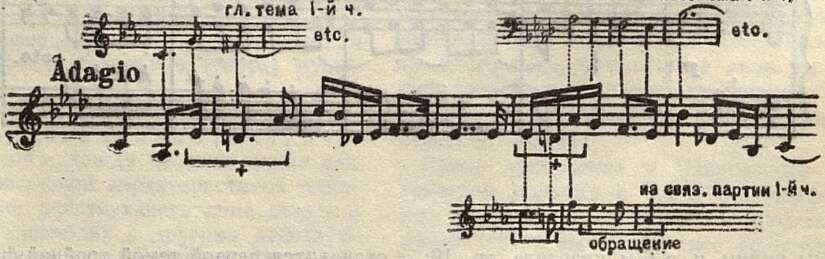

В теме Adagio molto из симфонии с-moll поочередно вкраплены элементы из главной и из побочной тем Allegro, причем опять-таки тут образуется не вариация прежних, но новая тема:

Музыкальная тема Adagio типична по своему содержанию для медленных частей циклов, спокойствие и умиротворенность сквозят в ней.

Аналогичный (по технике) пример находим и в скерцо из 2-го квинтета ор. 16, где в мелодии первого периода соединены элементы обеих тем сонатного Allegro. И в

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Смелее двигать вперед советскую музыкальную эстетику 3

- Москва — центр советской музыкальной культуры 11

- Кантата «Москва» В. Шебалина 18

- Симфоническое творчество Н. Пейко 25

- Николай Будашкин и русский народный оркестр 33

- Из музыкального прошлого Москвы 37

- Некоторые вопросы музыкального стиля С. И. Танеева 46

- Русская полифония и Танеев 57

- Письма Эдварда Грига к Чайковскому 64

- Пьер Дегейтер, автор музыки «Интернационала» 66

- Проблемы советской музыкально-исторической науки 69

- О некоторых проблемах вокального воспитания 75

- Даниил Шафран 80

- Н. Н. Озеров 82

- Опера Гречанинова — «Добрыня Никитич» 83

- Выступление Государственного украинского народного хора в Москве 85

- Концерт М. Соколова 88

- Новые произведения советских композиторов для духового оркестра 89

- Два конкурса 90

- Школа имени В. В. Стасова 91

- У композиторов Белоруссии 93

- Киевский музыкальный сезон 1946/1947 года 100

- Музыка в Узбекистане в 1947 году 103

- Письмо из Саратова 106

- Музыкальная жизнь Одессы 108

- В. П. Гутор 109

- Польские народные песни 110

- Нотографические заметки 112

- Летопись советской музыкальной жизни 115