Используя мысль Танеева, можно сказать, что мелодия, понимая ее как слитное целое, непрерывно развивающееся, интонационно обогащающееся, разрастающееся в длительное широкое музыкальное построение. здесь отсутствует.

Критика Танеевым ранних сочинений Глазунова (кроме первой симфонии, также «Греческой увертюры» и др.), а попутно и тех образцов, из которых он исходил, имеет за собой определенные позитивные взгляды на музыкальную форму, которыми Танеев руководствовался в своем творчестве.

Говоря о «больших периодах», Танеев имеет в виду не простейшее понимание периода как законченной музыкальной мысли; у него речь идет о широте развития музыкального произведения, о мелодических закономерностях, то-есть о развитии ведущего мелодического голоса или группы поющих голосов, взаимодополняющих друг друга в контрапунктических сплетениях.

Мысль о необходимости скрепления музыки сквозным мелодическим движением (независимо от того, является ли данное построение экспозиционным или разработанным), о развертывании его в протяженное связное целое — эта мысль постоянно развивается Танеевым в его письмах к различным корреспондентам. В некоторых письмах к Чайковскому по поводу своих сочинений Танеев замечает, что он стремился к плавности голосоведения: опять-таки под этим выражением следует разуметь не столько движение голосов узкими интервалами, сколько широту и осмысленность мелодического облика каждого голоса, входящего в общую ткань произведения.

С тех же позиций Танеев полемизировал с Чайковским по вопросу о роли русской песни в создании музыкального языка русских композиторов. Танеев отстаивал принцип контрапунктической обработки русских песен, стремясь к тому, чтоб музыкальное произведение складывалось из широких мелодических образований, чтоб самобытные народные попевки, интонации, непрестанно насыщали музыку, чтоб гармонические сочетания стали естественным результатом их особенностей и слагались изнутри, а не были навязаны извне, как нечто постороннее русским мелодико-интонационным оборотам.

Подобные мысли занимали Танеева с самых ранних пор, еще с конца 70-х годов, и ими же он руководствовался, когда предпринимал свои первые контрапунктические работы на cantus’ы firmus’ы из древних русских мелодий. Естественно, что, обрабатывая по принципам строгого стиля русскую песню, Танеев волей-неволей лишал ее первоначального самобытного облика и приходил к таким мелодическим формам, где мало что оставалось от интонационного своеобразия песни. Этот результат вполне понятен, ибо применение полифонных приемов западного контрапункта здесь было еще механическим и не учитывающим законов образования многоголосия в русской народной музыке — принципа подголосков, разветвления и слияния голосов и т. д. Однако эти работы дали и свои положительные итоги; они заключаются в установлении главенства мелодического начала, в образовании свободной полифонической фактуры, складывающейся из интонационно активных голосов, равнозначительных со стороны тематического содержания. Это и сообщает музыке Танеева широту и протяженность формы, отсутствие которой он отмечал в ранних сочинениях Глазунова.

Иногда приходится слышать, что Ганеев, высказав (в письмах к Чайковскому и в других документах) очень радикальные мысли в отношении условий образования русского музыкального языка, в дальнейшем отказался от своих попыток повлиять в этом направлении. Думается, что такая точка зрения неверна, ибо вся деятельность Танеева в области музыкальной композиции (как автора и как педагога) была направлена к выработке широты развития в музыкальном произведении, свободы развертывания, кульминации и обобщения музыкальной мысли. В этом выявляются русские музыкально-композиционные принципы, которые наша музыкальная теория еще не сформулировала, но которые несомненно выражаются в первую очередь в большом размахе музыкального потока. Танеев в этом смысле в иных формах продолжал направление симфонизма Чайковского, характернейшего явления русской музыкальной культуры своего времени. В организующем значении мелодического компонента музыки и сказывалась у Танеева связь с Чайковским; через разрастание роли мелодического фактора и сплетение интонационно насыщенных полифонных голосов выражался тот непрерывно бьющийся пульс, благодаря которому развитие мыслится не как простое накопление звучности, но как постоянный рост и обновление музыкального образа. У самого Танеева это явилось результатом познания силы мелоса в контрапунктических работах над русской песней и другим материалом, работах, повлиявших на его педагогическую практику и через нее отразившихся на музыкальном стиле учеников и других его современников.

В этой связи уместно будет вспомнить о громадном значении, которое придавал тот же Глазунов композициям Танеева. Вот отрывок из письма Глазунова к Танееву от 8 ноября 1902 года:

«...Опять повторю Вам то, что когда-то Вам говорил, а именно, что разнообразием приемов я обязан знакомству с Вами и Вашими

сочинениями, которые я тщательно изучал н которыми очень восхищался», — так пишет автор семи симфоний, балета «Раймонда», многих камерных и других сочинений. В этом высказывании, как мир в капле воды, отражается огромное и по достоинству еще не оцененное благотворное влияние Танеева на музыку его современников, а следовательно и на музыку наших композиторов, которые формировались, впитывая и по-своему реализуя законы развития музыкальной мысли, выраженные Танеевым.

Теоретические взгляды Танеева на мелодику как на важнейший элемент музыкального языка возникли у Танеева, несомненно, под воздействием его учителя Чайковского, который в классных занятиях и во внеконсерваторских встречах не мог не говорить о том со своим юным учеником. Помимо того, Танеев и сам углубил эти мысли, задумываясь над вопросами музыкальной композиции. Однако, как бы ни были родственны взгляды Чайковского и Танеева, они все-таки значительно отличаются в самом подходе к мелодике, к интонационному ее содержанию, несмотря на общность истоков. Для Чайковского мелодия теснейшим образом связана с ее первоначальной формой — с пением, с вокализированием, с певучестью, в широком смысле этого слова. Для Танеева мелодия в значительной мере освобождается от первоначальной распевной формы и получает инструментальный характер. Такой вид сложился благодаря абстрагированию интонационного содержания в работах по строгому стилю. Было бы, однако, неверно приписывать только этому обстоятельству стилевые особенности мелодики Танеева, ибо занятия строгим стилем (правда, в пределах лишь классной консерваторской программы) не помешали, например, Рахманинову выработать свой певучий стиль в мелодике. Очевидно, некоторая абстрагированность мелодического содержания была порождением самого психологического склада Танеева как композитора, и это-то было, вероятно, решающим фактором.

Не пытаясь здесь ставить вопрос об особенностях интонационного наполнения музыки Танеева, отметим, что интонации, идущие от Чайковского, от бытовой лирической музыки, от западных влияний, у Танеева приобретают строгость выражения, собранность, тематическую концентрированность. Нередко за. каким-нибудь тематическим оборотом, очень выпуклым, слышится переработка широкой мелодии, распространенного гармонического оборота Чайковского. Так, тема с-moll’ной симфонии Танеева, включающая ярко неустойчивые звуки IV повышенной и VI низкой ступеней:

Allegro molto

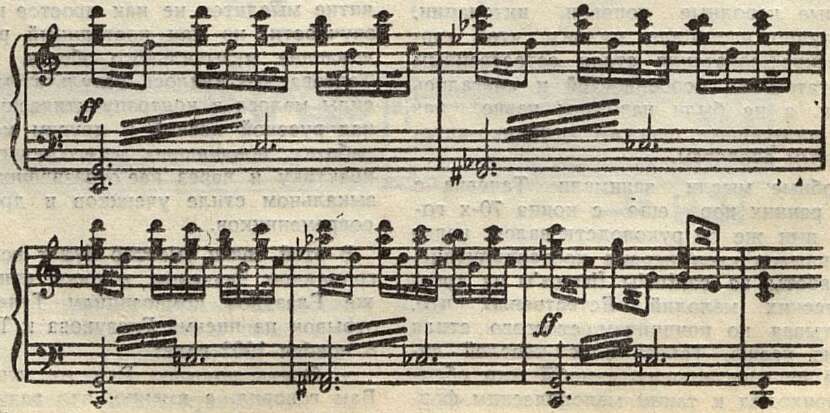

не исходит ли из типичнейшего заключительного оборота Чайковского, встречающегося у него буквально на каждом шагу, как, например, в коде второй картины «Евгения Онегина»:

Чайковский „Евгений Онегин“, II к.

Moderato mosso

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Смелее двигать вперед советскую музыкальную эстетику 3

- Москва — центр советской музыкальной культуры 11

- Кантата «Москва» В. Шебалина 18

- Симфоническое творчество Н. Пейко 25

- Николай Будашкин и русский народный оркестр 33

- Из музыкального прошлого Москвы 37

- Некоторые вопросы музыкального стиля С. И. Танеева 46

- Русская полифония и Танеев 57

- Письма Эдварда Грига к Чайковскому 64

- Пьер Дегейтер, автор музыки «Интернационала» 66

- Проблемы советской музыкально-исторической науки 69

- О некоторых проблемах вокального воспитания 75

- Даниил Шафран 80

- Н. Н. Озеров 82

- Опера Гречанинова — «Добрыня Никитич» 83

- Выступление Государственного украинского народного хора в Москве 85

- Концерт М. Соколова 88

- Новые произведения советских композиторов для духового оркестра 89

- Два конкурса 90

- Школа имени В. В. Стасова 91

- У композиторов Белоруссии 93

- Киевский музыкальный сезон 1946/1947 года 100

- Музыка в Узбекистане в 1947 году 103

- Письмо из Саратова 106

- Музыкальная жизнь Одессы 108

- В. П. Гутор 109

- Польские народные песни 110

- Нотографические заметки 112

- Летопись советской музыкальной жизни 115