русской средневековой музыкальной письменности нуждается в современном обследовании; и нужно надеяться, что на это найдется время у наших музыкантов-палеографов. Нас же он сейчас интересует тем, что в основу здесь положено возвеличивание уже не столько «града небесного», сколько «града земного», в виде нашей матушки-Москвы. Москва именуется «преименитым градом Москвою».

Так сомкнулся цикл поставленных в нашем этюде проблем. После беглого обзора «музыкальной Москвы» XII–XIV столетий мы перешли к группе центральных вопросов, связанных с периодом «цветения» Москвы XV–XVI столетий. Мы начали с характеристики того молодого, буйного подъема народных сил, который позволяет говорить о «Русском Возрождении», давшем великолепные образцы русского национального художественного стиля. Следующее, XVII столетие «опышнило» ранее найденные формы, но не оно их породило. Перед нами прошла вереница художественных явлений, начиная от свадебных, государственных чинов-обычаев и кончая мирской (светской) песней или церковным песнопением. Какие разные сферы жизни и быта! Однако все они пронизаны и связаны единым настроением: чувством подъема, обновления и вместе с тем жизнеутверждения. Это — именно Возрождение, выход из теснин средневековья. И Москва, с ее прогрессивной государственностью, естественно, находилась в центре этих новых, могучих общественных, эстетических процессов.

Некоторые вопросы музыкального стиля С. И. Танеева1

Вл. ПРОТОПОПОВ

1

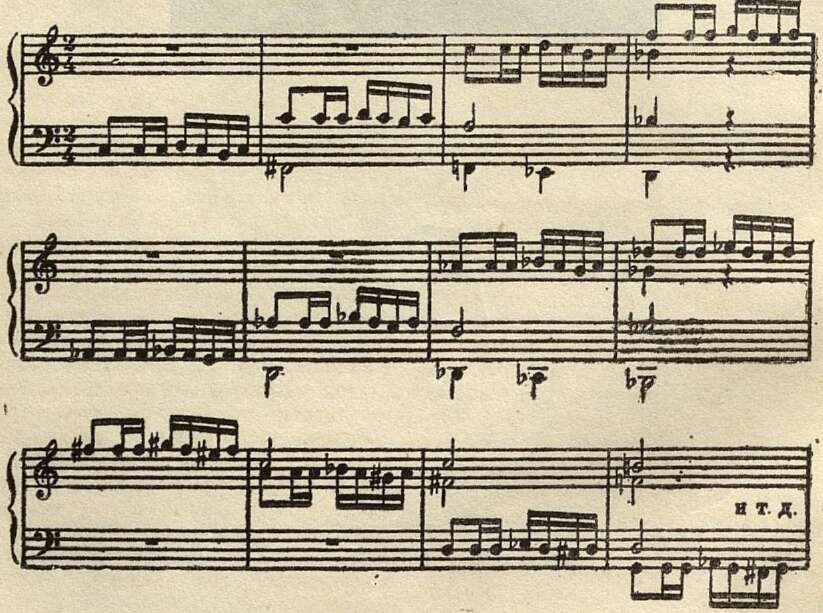

Критикуя первую симфонию 18-летнего А. К. Глазунова, Танеев писал П. И. Чайковскому о ее недостатках, заключающихся, по его мнению, в следующем: во-первых, неопытность в форме и, во-вторых, неумение строить большие периоды2. Эти два положения в конечном счете сводятся к мысли, что большое музыкальное произведение должно иметь и соответственную крупную форму, форму широкого протяжения, спаянную единством музыкального развития. Когда Танеев пишет о неопытности юного Глазунова, то отсутствие широты музыкального развития, «больших периодов» в разбираемом сочинении и служит ему основанием для такой оценки. Танееву не нравится многократное повторение короткого мотива из одного-двух тактов на фоне сменяющихся гармоний, то-есть не нравится отрывочность мелодии, и он приводит пример подобного изложения:3

_________

1 Основой настоящей статьи послужил доклад, прочитанный автором в июне 1945 года на танеевской научной сессии, организованной к 30-летию со дня смерти С. И. Танеева Клинским Домом-музеем П. И. Чайковского и Московской Государственной консерваторией.

2 Письма П. И. Чайковского и С. И. Танеева, изд. Юргенсона. М., 1916, стр. 86.

3 Там же, стр. 86–87.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Смелее двигать вперед советскую музыкальную эстетику 3

- Москва — центр советской музыкальной культуры 11

- Кантата «Москва» В. Шебалина 18

- Симфоническое творчество Н. Пейко 25

- Николай Будашкин и русский народный оркестр 33

- Из музыкального прошлого Москвы 37

- Некоторые вопросы музыкального стиля С. И. Танеева 46

- Русская полифония и Танеев 57

- Письма Эдварда Грига к Чайковскому 64

- Пьер Дегейтер, автор музыки «Интернационала» 66

- Проблемы советской музыкально-исторической науки 69

- О некоторых проблемах вокального воспитания 75

- Даниил Шафран 80

- Н. Н. Озеров 82

- Опера Гречанинова — «Добрыня Никитич» 83

- Выступление Государственного украинского народного хора в Москве 85

- Концерт М. Соколова 88

- Новые произведения советских композиторов для духового оркестра 89

- Два конкурса 90

- Школа имени В. В. Стасова 91

- У композиторов Белоруссии 93

- Киевский музыкальный сезон 1946/1947 года 100

- Музыка в Узбекистане в 1947 году 103

- Письмо из Саратова 106

- Музыкальная жизнь Одессы 108

- В. П. Гутор 109

- Польские народные песни 110

- Нотографические заметки 112

- Летопись советской музыкальной жизни 115