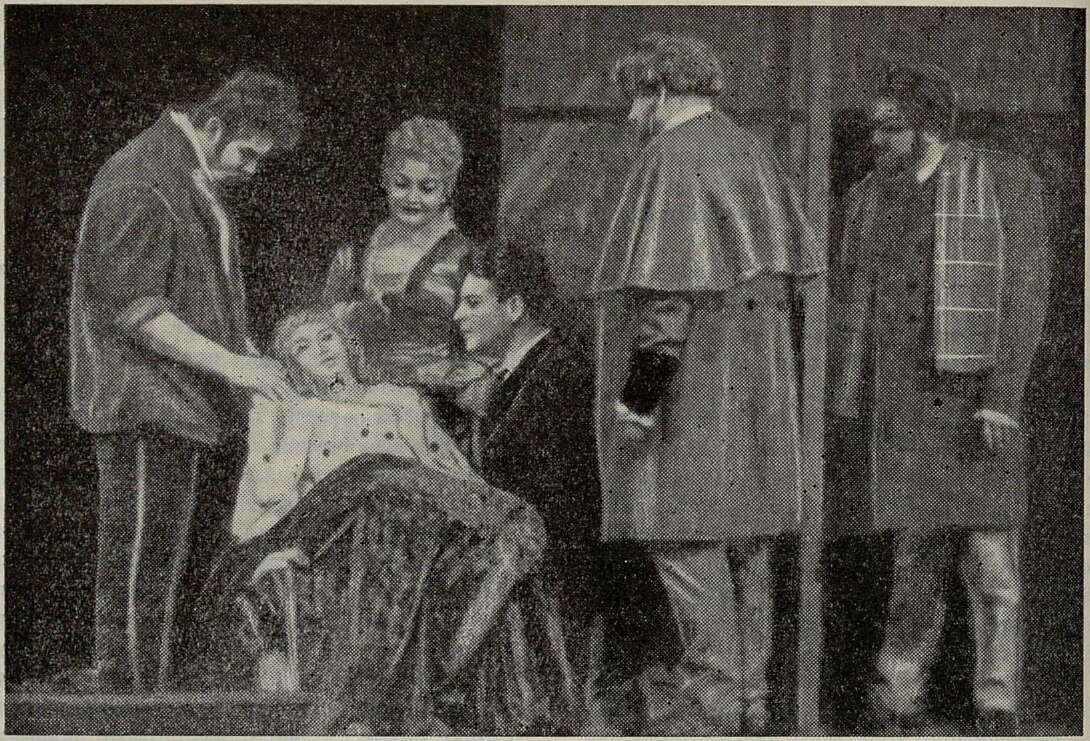

Заключительная сцена из оперы «Богема» Пуччини.

Мими — Р. Джаманова, Рудольф — В. Орленин, Мюзетта — В. Гермацкая, Марсель — В. Крюков

дить за драмой пуччиниевских героев, не представленной, а буквально прожитой на сцене за два часа. Ощущение подлинности происходящего не покидало во время всего спектакля.

Думается, главный секрет творческой удачи алма-атинцев — органическое слияние в их «Богеме» музыкального и сценического начал.

Работа молодого режиссера, недавнего выпускника ГИТИСа В. Жданова привлекает прежде всего, как это ни парадоксально, тем, что она почти не бросается в глаза. Непринужденно поведение актеров, естественны и оправданы мизансцены, никакого расчета на «эффект», никакой «игры на публику» — и при этом постоянная забота о певце, о том, чтобы петь было удобно.

В подобной традиционности (кстати, очень далекой от штампа) заложены широкие возможности для раскрытия не только вокальных, но и актерских возможностей исполнителей. И артисты театра блестяще доказали это.

Очень хороша Мими — Р. Джаманова. Красивый голос, безупречное вокальное мастерство и проникновенная музыкальность уже сами по себе залог успеха. Но Джаманова запомнилась не только как певица, но и как актриса, отыскавшая в партии своей героини какие-то необычные краски.

Мы уже привыкли к обреченно-жертвенной трактовке этого образа. Мими «угасает» уже с момента первого выхода на сцену.

Джаманова далека от подобного толкования роли. И сразу вспоминаются строки романа А. Мюрже, относящиеся к Мими: «Молодая кровь била в ней горячо и часто, окрашивая нежным румянцем кожу белую, как камелия...» Как расцветает, наполняется теплом голос Джамановой, когда она поет о весне и солнце, как раскрывается ее душа навстречу любви! И может быть, поэтому еще более выразительны ее pianissimo в последних сценах.

Еще одна удача спектакля — исполнение партии Рудольфа В. Орлениным, обладающим крепким, мужественным, лишенным и малейших признаков слащавости голосом.

После беспечно-озорной сцены с друзьями Рудольф — Орленин не сразу, конечно, может ощутить всю значительность встречи с Мими. И когда он суетливо прячет в карман ключ, оброненный девушкой, в нем видишь скорее интерес к неожиданному приключению, чем подлинное чувство. А знаменитое ариозо «Холодная ручонка...» воспринимается просто как естественное желание завязать знакомство с хорошенькой девушкой. Такая естественность развития чувств еще более помогает созданию цель-

ного, полнокровного и жизненно достоверного образа.

Не совсем привычная Мюзетта у В. Гермацкой — артистки ярколирического дарования. Героиня Гермацкой скорее искренне любящая девушка, нежели легкомысленная кокетка, звезда Монмартра. И необъяснимые капризы, взбалмошность Мюзетты отнюдь не существо ее натуры. Это игра, цель которой — привлечь внимание Марселя. Кульминацией в развитии образа становятся у Гермацкой сцены заключительного действия, когда с ее Мюзетты вдруг словно слетает все внешнее и открываются лучшие стороны ее души: отзывчивость, щедрость, теплота.

В «Богеме» алма-атинцев нет стремления особо выделить главных героев. А поэтому нет и второстепенных персонажей. В. Крюков (Марсель), В. Сугак (Шонар), В. Шахновский (Коллен) — не просто хорошие певцы, профессионально исполнившие свои партии. Они прежде всего актеры, создавшие образы достоверные, очень разные по темпераменту и характеру.

И все-таки главный герой в этом спектакле есть. Это дирижер Ф. Мансуров. Сценическим действием управляет музыка, все происходящее осуществляется на основе музыки и через музыку. Каждый сценический образ рождается прежде всего как образ музыкальный. Дирижеру удалось избежать мелодраматизма — опасности, подстерегающей многих постановщиков итальянских и особенно пуччиниевских опер. В прочтении партитуры «Богемы» Мансуровым яркая эмоциональность сочетается с безупречным вкусом и чувством художественной меры, позволяющим точно ощущать грань, где истинное чувство переходит в надрыв, в слезливую сентиментальность. Ну и, конечно, такие качества дирижера, как ясность и четкость жеста, уверенное владение оркестром, умение добиться любых градаций звучности, полное взаимопонимание и контакт с певцами, тоже явились необходимыми предпосылками успеха.

Пожалуй наиболее уязвимой стороной спектакля было оформление (художник — В. Семизоров). Выполненное в целом без каких-либо претензий, просто и спокойно, оно поражало неожиданными потрешностями. Так, например, слишком уж по-летнему выглядел уголок парижской улицы с открытым кафе в рождественскую ночь (второе действие). Почему-то афишами на русском языке была оклеена тумба, стоящая посреди сцены. Резко бросалась в глаза и вывеска «Кафе Момюс», тоже на русском языке.

Вряд ли возможно было использовать в парижском кафе прошлого века стулья из гнутых алюминиевых трубок с фанерными сиденьями и спинками, будто взятыми напрокат из сегодняшней столовой самообслуживания. Очевидно, оттуда же перекочевал в последнее действие оперы и большой никелированный «нарпитовский» чайник.

Эти недочеты тем более странны, что легко могли быть устранены.

Еще дважды побывал я в алма-атинском театре: на балете «Лебединое озеро» и опере А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай».

Оба эти спектакля вполне благополучные, но в общем ни тот ни другой не оставляют яркого впечатления.

В «Лебедином озере» балетмейстер Н. Конюс в первых трех актах сохранила классическую хореографию Л. Иванова и М. Петипа. И лишь в четвертом действии предложила свое решение.

Именно этот акт оказался наиболее уязвимым. Отказавшись от традиционной постановки, Н. Конюс не сумела в сущности найти что-либо принципиально новое в своей концепции.

Исчезли выразительнейшие вереницы скорбных лебедей — подруг Одетты. Исчезла и хореографическая связь четвертого действия со вторым, которая подчеркивалась едва ли не во всех постановках «Лебединого озера». Последний акт выпал из общего стиля спектакля. Внутренняя цельность произведения оказалась нарушенной. Цель, во имя которой шла переработка классического образца, осталась неясной.

Не были свободны от недостатков и три первых акта. Неотработанность пантомимных сцен первого действия привела к разрушению сюжетно-смысловой связи между важнейшими его танцами: па-де-труа, вальсом, полонезом.

Балетный коллектив театра, насколько возможно было судить по одному спектаклю, в целом слабее оперного. Особенно кордебалет, которому не хватает легкости, грации, изящества. Среди же солистов — немало одаренных исполнителей.

Трогательный, одухотворенный образ Одетты создала С. Кушербаева. Таланту балерины несомненно более близка сфера мягкой поэтической лирики. Может быть, поэтому партия Одиллии в ее исполнении выглядела менее ярко.

Неплохим партнером в дуэтных сценах был А. Джалилов — Принц. Но в сольных эпизодах третьего акта особенно сказался недостаток технического мастерства артиста.

Опера «Абай», поставленная еще в 1944 году, к сожалению, была единственным национальным казахским спектаклем, который мне удалось посетить в Алма-Ате.

В нем хорошо звучит оркестр (дирижер — Т. Османов) и особенно хор (хормейстер — Р. Галимзянова), роль которого в опере очень велика.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Мы твои рядовые, Россия!» 5

- Могучий талант могучего времени. Д. Д. Шостаковичу — 60! 6

- Поздравления из-за рубежа 21

- По следам великого поэта 58

- Бессмертие 63

- Александр Бенуа и музыка 65

- Счастливого пути! 82

- Творить новое 87

- Нарушение воли 93

- Говорят члены жюри 98

- Московские премьеры: «Военный реквием» Бриттена, «Жанна д'Арк на костре» 106

- Гости столицы: Спустя четыре года. 109

- Письма из городов: Тбилиси. Весенние встречи с музыкой 111

- Заслуживший добрую славу 114

- Принципы реалистического мастерства 118

- Ташкент: В часы испытаний 124

- Душанбе: Интересные перспективы 126

- Он победит! 129

- «Мы шьем одежду бойцам» 131

- Оперы Генделя на современной сцене 136

- На музыкальной орбите 141

- Новое о композиторе-демократе 146

- Из глубины веков 148

- Долгожданная публикация 151

- Хроника 153