В самой консерватории еще живы были традиции, заложенные ее великими основателями Н. Рубинштейном, Чайковским, Танеевым. Сергей Иванович Танеев находился в расцвете сил и, хотя уже не работал в консерватории, поддерживал с нею связь через многих своих учеников. Сравнительно небольшой учебный план и свободное посещение лекций давали нам возможность бывать на интересных концертах, в театрах, на художественных выставках и заниматься домашним музицированием. Таким образом, наше музыкальное и эстетическое мировоззрение складывалось не только в стенах консерватории, но и вне ее, под воздействием окружавшей нас художественной действительности.

Разумеется, революция 1905 года не прошла для тогдашней молодежи бесследно. Ее влияние чувствовалось во всем и, конечно, ощущалось в самой консерватории.

С 1905 года во главе Московской консерватории стал М. Ипполитов-Иванов, сменившии на этом посту В. Сафонова. Он сохранил все ценное, что оставил ему в наследство Сафонов, прежде всего — высокий уровень художественного образования, но устранил из консерватории дух деспотизма и чрезмерно властного администрирования. Его музыкальный авторитет, такт, ум и доброта помогли ему наладить учебную жизнь на новых началах, установить контакт с учениками и снискать всеобщее уважение и любовь. Политические взгляды Ипполитова-Иванова не были так ясно выражены, как у его коллег в Петербургской консерватории Римского-Корсакова и Глазунова, чьи радикальные убеждения столь ярко проявились в 1905 году, однако при его управлении в Московской консерватории дышалось сравнительно легко.

Курс обучения в консерватории длился восемь лет. Первые пять курсов считались младшими, последние три — старшими. Для особо одаренных учеников существовал девятый (виртуозный) курс, который нередко продолжался два года. При nepeходе на старшие курсы ученики попадали в классы профессоров, которые на младших курсах не преподавали.

Класс скрипки на младших курсах вел Г. Духов, а на старших — Иван Войцехович. Теперь трудно себе

представить, как мог один педагог, имея от 30 до 40 учеников, заниматься с каждым лично, ибо ассистента у него не было. Однако за все шесть лет моего пребывания в классе Ивана Войцеховича я не помню случая, когда бы он пропустил или опоздал на урок или провел его небрежно. В консерватории говорили, что «по Гржимали» можно проверять часы: каждый день он входил в вестибюль консерватории со скрипичным футляром в руке ровно в 9 часов утра.

На первый взгляд Иван Войцехович производил впечатление человека сдержанного и, пожалуй, малодоступного. Несомненно, эти черты были в его характере, но при ближайшем общении они значительно смягчались, и тогда выступала сердечность, особенно к ученикам, которые по музыкальным способностям и своему развитию выделялись из общего уровня.

Нужно сказать, что вообще отношения между педагогами и учениками в старой консерватории не были похожи на нынешние. Не было той близости и простоты в общении, какие мы наблюдаем сейчас. Даже между непосредственными руководителями класса и их учениками всегда была определенная черта, переступать которую не полагалось.

Гржимали также не переходил этой черты, но в пределах очерченного круга неизменно проявлял сердечность и заботу о своих питомцах, никогда не будучи высокомерным по отношению к ним, но и не допуская панибратства. На его уроках всегда царила серьезная, учебная обстановка и не было места пустословию и праздности. Он был беспристрастен, но это, конечно, не значило, что всех своих учеников он оценивал одинаково: естественно, что к ученикам, разным по дарованию и индивидуальности, у него был и различный подход. Несмотря ча то, что класс у Ивана Войцеховича был огромный, а его уроки ученики пропускали чрезвычайно редко, он, как правило, не считался со временем и занимался с каждым столько, сколько было нужно. Один раз в неделю ученики посещали класс квартета, который также вел Гржимали, и камерный класc, руководимый профессором А. Гленом.

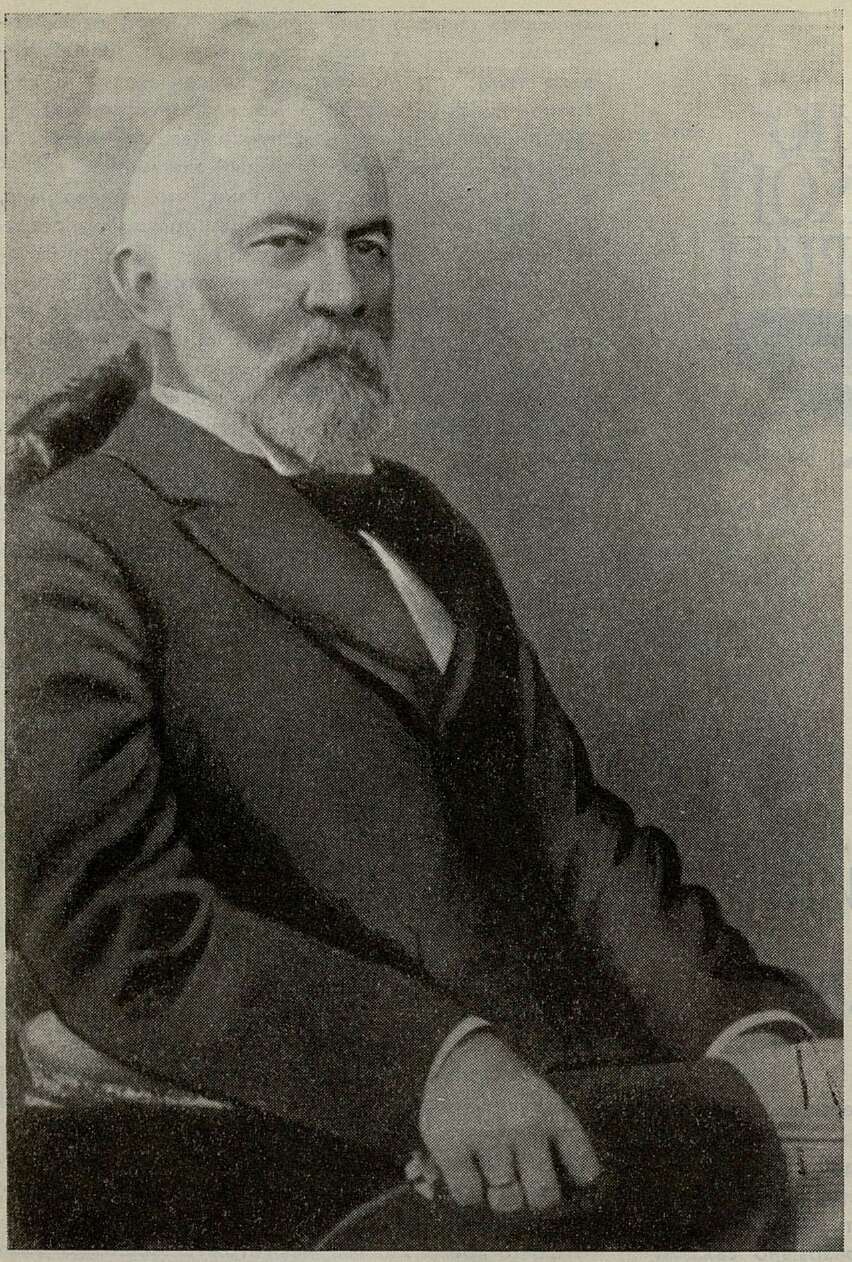

Гржимали был учеником Мильднера и по окончании Пражской консерватории много концертировал. В 1866 году он был приглашен Н. Рубинштейном в Московскую консерваторию в качестве ассистента Ф. Лауба 1, а после его смерти занял место профессора. Гржимали более сорока лет возглавлял московскую скрипичную школу. Бережно храня традиции Лауба, он, благодаря своему огромному педагогическому и музыкальному таланту, творчески их развивал и внес в учебную практику много свежего и оригинального. Этому во многом способствовало его общение с выдающимися русскими музыкантами и более глубокое знакомство с музыкальной культурой России. К сожалению, Гржимали не изложил свои методические установки в систематизированном виде, но все его указания и советы на уроках носили на себе печать ясной и глубоко продуманной педагогической мысли, а его гаммы и упражнения долгое время были настольной книгой каждого начинающего скрипача.

Художественные требования, особенно при изучении классиков, Гржимали предъявлял к ученикам очень высокие. Здесь никаких вольностей и отклонений от текста не допускалось. Помню, как сурово Гржимали осуждал «обработку» скрипичного концерта Чайковского Л. Ауэром, вопреки желанию Петра Ильича. В Москве этот концерт всегда исполняли в оригинале.

Артистические взгляды самого Ивана Войцеховича были весьма строги. Он часто говорил: «Чтобы построить здание самой новейшей архитектуры, необходимо прежде всего соорудить для него соответствующий и прочный фундамент. Таким техническим и художественным фундаментом для каждого исполнителя является основательное изучение классиков. Для скрипача это изучение особенно важно еще и потому, что, вне классической, скрипичная литература того времени сравнительно бедна произведениями высокой художественной значимости».

Для примера Гржимали приводил Бетховена и подчеркивал, что его нельзя глубоко изучить по одному скрипичному концерту. Ведь Бетховен создал много скрипичных сонат, струнных трио и бессмертных квартетов. Отсюда та настойчивость, с которой Гржимали рекомендовал своим ученикам серьезно изучать камерную литературу великих классиков, играя в ансамблях и прежде всего в квартетах. Он не поощрял голое виртуозничанье, чрезмерное увлечение только техникой. К таким ученикам он относился скептически, считая их «пустоцветами». Конечно, скрипичной технике Гржимали и сам уделял много внимания, но он рассматривал ее лишь как средство для наилучшего воплощения замысла исполнителя.

Свои объяснения Гржимали нередко подкреплял личным показом на скрипке и делал это с большим

_________

1 Фердинанд Лауб (1832–1875) — основоположник московской школы скрипичной игры — работал в Московской консерватории со дня основания. Его блестящая исполнительская и педагогическая деятельность оставила глубокий след в ее жизни. Лауб был одним из замечательнейших скрипачей своего времени. По словам Гржимали, в его исполнительском стиле сочетались огромная, виртуозная техника, артистический темперамент с глубиной, серьезностью и даже строгостью в истолковании классиков. Искусство Лауба высоко ценил Чайковский.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Мы твои рядовые, Россия!» 5

- Могучий талант могучего времени. Д. Д. Шостаковичу — 60! 6

- Поздравления из-за рубежа 21

- По следам великого поэта 58

- Бессмертие 63

- Александр Бенуа и музыка 65

- Счастливого пути! 82

- Творить новое 87

- Нарушение воли 93

- Говорят члены жюри 98

- Московские премьеры: «Военный реквием» Бриттена, «Жанна д'Арк на костре» 106

- Гости столицы: Спустя четыре года. 109

- Письма из городов: Тбилиси. Весенние встречи с музыкой 111

- Заслуживший добрую славу 114

- Принципы реалистического мастерства 118

- Ташкент: В часы испытаний 124

- Душанбе: Интересные перспективы 126

- Он победит! 129

- «Мы шьем одежду бойцам» 131

- Оперы Генделя на современной сцене 136

- На музыкальной орбите 141

- Новое о композиторе-демократе 146

- Из глубины веков 148

- Долгожданная публикация 151

- Хроника 153