образную иллюстрацию, являющуюся не одним орнаментом, а целой картиной» 1.

Безусловно сочувствуя идее Айседоры Дункан, иллюстрирующей танцами музыку, и отдавая должное ее выдающемуся пластическому дарованию, Бенуа тем не менее считает, что все, что делает танцовщица «...абсолютно не подходит к Шопену и, следовательно, еще менее к Бетховену. Это мастера не пластики, это — великие трагики, колористы, искусство которых чуждо бесстрастной красоты. Во время ее “танцования” Шопена хочется кричать ей: не надо, не надо танцев, здесь плачет наболевшая душа, здесь клокочет страсть, здесь требуется ужас, здесь — неистовый восторг; не надо переводить все это на красивые движения!» 2.

Многое из того, за что ратовал Бенуа, ценно и для нас. Хотя он не обладал целостной системой взглядов, однако прочная реалистическая основа его художественного мировоззрения не подлежит никакому сомнению, и это одно возвышало его над многими современниками как из «правого», так и «левого» лагеря. «Ох, до чего надоели, осточертели, омерзели всякие фокусничания, якобы долженствующие заменить “отживший реализм”, а на самом деле выказывающие лишь презренное недомыслие и недочувствие», — писал он в 1913 году 3.

Понятна поэтому та непримиримость в отношении разных «посягателей» на тексты классиков, чем бы эти посягательства ни прикрывались. «Когда уважение к автору достигает своей настоящей полноты и осмысленности, когда исполнителю передается часть вдохновения, посещавшего автора во время создания им своего произведения, то является и та степень свободы, которая дает возможность в театре творить жизненно» 4.

Это требование не имело ничего общего с доктринерским, раболепием и приверженностью к догме. «Я прекрасно знаю,— читаем мы в той же статье, — что без субъективизма в области искусства никуда не уйдешь. Я сам субъективист — не “по убеждению”, а именно по признанию факта. Но я знаю и другое. Я знаю, что необходимо себя самого дисциплинировать — хотя бы во имя той же истинной независимости своего я. Без скрепляющей дисциплины получается пагубная шаткая гадость, без нее водворяется в душе хаос, а из хаоса выход или к полной гибели личности, или же к порабощению. Не все же хорошо, чего моя нога хочет, а лишь то хорошо, что выдерживает должную и строгую проверку, что питается опытом, что возникает и держится в душе в виде категорического императива. Непосредственность очень полезная вещь, когда она является, действительно, непосредственностью, т. е. когда у души достаточно сил, чтобы двигаться со всей энергией и рождать определенные требования и веления. Интуиция святое начало, когда мы известными подвигами и жертвами делаем себя достойными ее. Но никакой интуиции нет, когда мы отдаемся первому попавшемуся капризу. Каприз убивает инициативу, каприз производит часто страшный, непоправимый надрыв в нашей душевной ткани. И вот именно все мы теперь ходим с такими надрывами, все мы калеки, больные, а потому презренные рабы» 1.

То, что Бенуа говорит здесь о важности для каждого художника «скрепляющей дисциплины», имеет принципиальное значение и, по сути дела, означает признание главенствующей роли мировоззрения. Утверждая священное право художника на независимость и на выявление его индивидуальности, Бенуа, однако, лимитирует разумные границы ее проявления. Умно и талантливо показывает он, как при отсутствии направляющего начала («скрепляющей дисциплины») «личный каприз» убивает и художника и искусство.

Значительную часть своих статей Бенуа посвятил состоянию современного оперного и балетного театра. Низкий уровень художественной и постановочной части вызывает в нем искреннее возмущение. Он не щадит людей из руководства императорскими театрами, не имеющих по своим личным качествам никакого права на эту роль. Бенуа суров и беспощаден. Вооруженный неистощимыми познаниями и пониманием художественных стилей разных эпох и народов, он раскрывает убожество всевозможных псевдоисторических постановок столичных театров с их ублюдочно-жалким подобием «стиля», с их невыносимой фальшью, безвкусием, пошлостью. «“Стильность” — вот словечко, от которого у меня корчи делаются», — заявляет он по поводу поставленной на Мариинской сцене оперы «Электра» Рихарда Штрауса. Позднее эта же мысль получает более четкое выражение: «Так называемая “стильность”, да и “иллюзия старинности”, является прямой противоположностью истинному стилю и истинной историчности. В одном случае мы имеем дело с коллекционерской забавой, с гримасой, часто тем более утомительной, чем более талантливы те, которые ее корчат. В другом перед нами самая стихия искусства, которая есть правда, которая отвечает настоятельной потребности нашей души по-

_________

1 Музыка и пластика (по поводу Айседоры Дункан). «Слово» от 23 декабря 1904 года.

2 Там же.

3 Дневник художника. «Речь» от 11 октября 1913 года.

4 Постановка «Каменного гостя» на казенной сцене. «Речь» от 3 февраля 1917 года.

1 Там же.

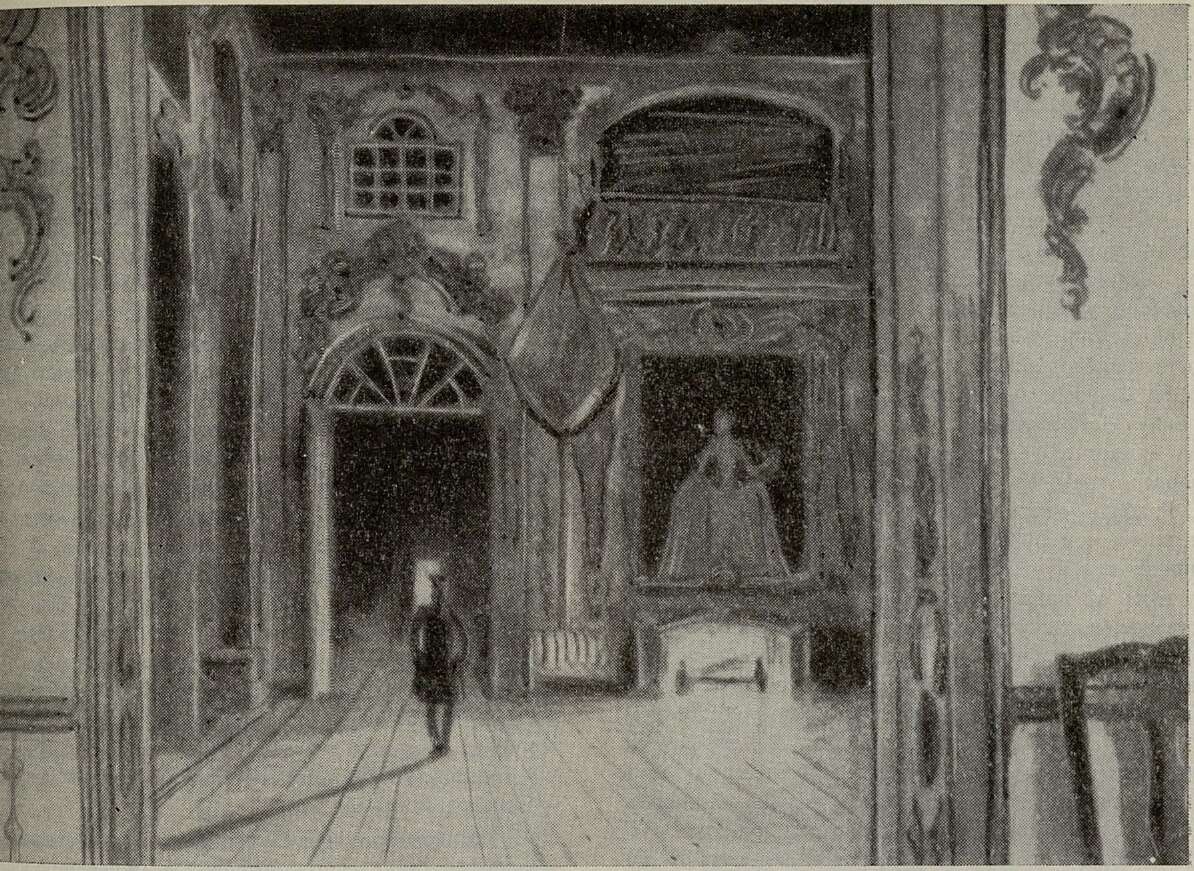

Герман в доме графини.

Иллюстрация А. Бенуа к «Пиковой даме» Пушкина, 1905 год

знать жизнь во всей ее сложности — все равно будь то жизнь наших дней или жизнь, протекавшая задолго до нас» 1.

Первенствующая роль России в мировом театре была для него очевидна. «В настоящее именно время русский театр (и единственно, он на всем свете) богат небывалым обилием талантов» 2.

Острую полемику вел Бенуа с руководством императорских театров, в первую очередь Мариинского, и по вопросу репертуара. В статье, посвященной новой постановке «Кармен», он писал: «Первая образцовая русская сцена должна, главным образом, ставить русские произведения. Однако в каком виде у нас идет все русское, за исключением нескольких опер Римского-Корсакова, “Демона” и “Руслана”? В самом жалком. Одни постановки истрепаны (“Пиковая дама”, “Князь Игорь”, “Русалка”), другие безвкусны и неудачны (“Жизнь за царя”, “Борис Годунов”, “Евгений Онегин”), наконец, целый ряд шедевров русской музыки совершенно отсутствует на нашей сцене. Смешно сказать, но в русской “Academie de musique” не идут “Каменный гость” и “Хованщина”. Казалось бы, есть чем позаняться дирекции, и позаняться в первую голову. Однако она предпочитает возобновлять “ходовые оперы” и строит на этом все благополучие, не понимая своей великой роли, своих обязанностей перед обществом». «В том-то и беда, что у наших театральных потентатов нет принципов ни в их выборе, ни во всем том, что они предпринимают. Единственный принцип, которым они руководствуются, это личная симпатия и желание “сорвать успех”» 1.

_________

1 Пушкинский спектакль. III. «Речь» от 16 апреля 1915 года.

2 Художественные письма. Постановка «Орфея». «Речь» от 30 декабря 1912 года.

1 Новая постановка в Мариинском театре. «Слово» от 22 марта 1908 года.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Мы твои рядовые, Россия!» 5

- Могучий талант могучего времени. Д. Д. Шостаковичу — 60! 6

- Поздравления из-за рубежа 21

- По следам великого поэта 58

- Бессмертие 63

- Александр Бенуа и музыка 65

- Счастливого пути! 82

- Творить новое 87

- Нарушение воли 93

- Говорят члены жюри 98

- Московские премьеры: «Военный реквием» Бриттена, «Жанна д'Арк на костре» 106

- Гости столицы: Спустя четыре года. 109

- Письма из городов: Тбилиси. Весенние встречи с музыкой 111

- Заслуживший добрую славу 114

- Принципы реалистического мастерства 118

- Ташкент: В часы испытаний 124

- Душанбе: Интересные перспективы 126

- Он победит! 129

- «Мы шьем одежду бойцам» 131

- Оперы Генделя на современной сцене 136

- На музыкальной орбите 141

- Новое о композиторе-демократе 146

- Из глубины веков 148

- Долгожданная публикация 151

- Хроника 153