о турнире, о светлом выходе короля — за ним неожиданно появляющаяся сначала робко, с подлой извиняющейся усмешкой, а затем все дерзновеннее самая разгульная, оргийная тема, превращающаяся, наконец, в неистовую свистопляску, в циничное ухарство. Здесь Нечисть торжествует вовсю, нагло, победно. Здесь не одни только “милые” нелепые и блудливые киевские ведьмы, но и вся “высшая иерархия”: какие-то несуразно длинные фигуры с козьими мордами, какие-то тяжелые мохнатые массы — не то медведи, не то силэны, какие-то вьюны-волчки с масками Ноздрева и Свидригайлова, какие-то развратные царицы с замашками кухарок и какие-то принцы, похожие на мясников.

Все это вертится и крутится, топчется и толкается, прыгает и приседает, ржет и гогочет до утра, до зари, когда испуганное светом, но все еще наглое и веселое, оно опрометью бросается назад в подполье. <...> Эта симфония — произведение большого, истинного художника. Это не только красивая музыкальная арабеска, но и многострадальная, многорадостная исповедь человека, который познал двуликую жизнь в ее глубинах» 1.

Может быть, фантастический колорит финала Второй симфонии приобрел в описании Бенуа чрезмерно сгущенный характер (неистовое торжество «нечисти»!). Увлеченный таким поворотом содержания он далее обошел народный юмористический элемент этой части, получающий к концу разработки огромный размах и окончательно утверждающийся в репризе. Вторая часть истолкована с исключительной верностью. В финале Бенуа удалось уловить динамический напор музыки, пеструю смену тревожно-фантастических образов 2.

Здесь, пожалуй, уместно коснуться отношения Бенуа к творчеству Чайковского, которого он не раз награждает эпитетом «любимейший». Насколько сильна и устойчива была в нем эта любовь, пробудившаяся еще в годы юности, видно хотя бы из его письма к художнику Г. Верейскому, написанного 27 октября 1959 года, то есть менее чем за четыре месяца до кончины:

«...Сердце у меня особенно лежит к созданиям таких композиторов, как Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский. К Чайковскому я продолжаю чувствовать род недуга — его “Спящая красавица”, его “Щелкунчик” (первый акт), его “Пиковая дама” и “Евгений Онегин” “открыли мне уши”. Но вот здесь, в этой столице культуры la ville Lumière 1 в поклонении Чайковскому не полагается признаваться. Правда, музыку Петра Ильича то и дело слышишь в радио, в концертах, — но это “для консьержей”, а “серьезные знатоки” обязаны выказывать полное презрение к Чайковскому. <...> Это одно показывает, до чего люди здесь изоврались...» 2

Удивительно, что к сценическому воплощению театральных произведений Чайковского Бенуа впервые обратился только в 1921 году. То была «Пиковая дама», показанная в Петрограде, в Академическом театре оперы и балета. В 1954 году он ставит на сцене миланского театра «Ла Скала» «Евгения Онегина». Остальные его работы связаны исключительно с балетом. Мысль о возможности воплощения «Щелкунчика» властно захватила Бенуа еще тогда, когда ему довелось присутствовать на премьере балета. Однако мечте этой суждено было осуществиться лишь в 1938 году в театре «Ла Скала». Ни одна из названных режиссерских работ не принесла Бенуа полного удовлетворения. В последние годы жизни он воспылал мечтой о воплощении «Спящей красавицы». Музыку «гениального произведения Петра Ильича» он знает наизусть. Память его живо сохранила детское воспоминание о балете, поставленном «великим Петипа». Ныне он проектирует его восстановление. «Спящая» должна стать его «лебединой песнью»! 3. Но проект остался неосуществленным. Дважды — в 1945 году в Нью-Йорке силами артистов антрепризы С. Юрока и в 1954 году в театре «Ла Скала» — в оформлении Бенуа ставилось «Лебединое озеро».

От музыки шли и через музыку преломлялись у Бенуа многие впечатления, связанные с живописью. Всегда испытывая потребность вызвать в читателе эмоции, охватившие его самого при созерца-

_________

1 Русские концерты в Париже. «Слово» от 31 мая 1907 года. Можно пожалеть, что обещанный Бенуа отчет о последующих русских концертах в Париже почему-то не состоялся.

2 В 1909 году Фокин ставит у Дягилева балетное действие, для которого использует, по предложению Бенуа, музыку финала Второй симфонии Чайковского. Много позднее Бенуа, вспоминая об этой постановке, углубил свое понимание музыки Чайковского: «Я не перестаю и сейчас считать, что музыка этого финала содержит в себе все данные для создания чего-то бесновато-упоительного. Даже в богатой на произведения подобного характера русской музыкальной литературе найдется не много вещей, которые обладали бы такой силой плясового задора, каким обладает эта гениальная разработка темы украинского «Журавля». Воспоминания о балете. V. Последний сезон до войны. «Русские записки», Париж, 1939, июль.

1 La ville Lumière (фр.) — «город-светоч» — так называют Париж.

2 Цит. по книге: Марк Эткинд. Александр Николаевич Бенуа. 1870–1960. Л.—М., «Искуство», 1965, стр. 161. В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: М. Эткинд.

3 Письмо А. Бенуа к Н. Бенуа от 19 апреля 1953 года. М. Эткинд, стр. 161.

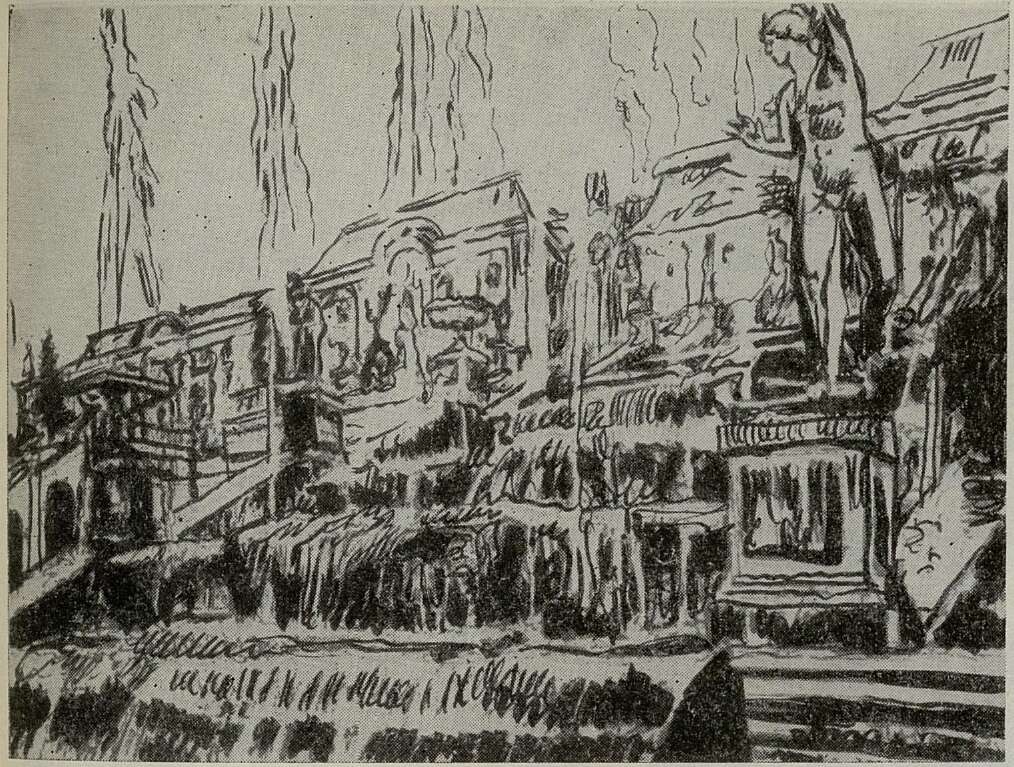

Большой каскад в Петергофе. Литография Бенуа из серии «Петергоф». 1918 год

нии творений русских художников, Бенуа нередко прибегает к сравнениям и образам, навеянным музыкой. Так, например, в портрете княгини Хованской и Хрущевой кисти Левицкого он улавливает «аккорд розового с белым платья и серого кафтана» 1. Знаменитые «саврасовские грачи» вызывают в памяти «истинно весеннюю» музыку вступления к «Снегурочке» Римского-Корсакова 2, ранние работы Серова восхищают его «с изумительной непринужденностью» разрешенными художником «чудесными аккордами» 3, а в северных пейзажах Коровина ему слышатся «яркие фанфары желтого солнца, играющего на всплесках синих заливов» 4.

Оставаясь в сфере остро ощущаемых зрительных впечатлений, Бенуа решительно восставал против тех, кто сводил живописное к совокупности линий, красок, плоскостей. Так же и в музыке он был убежденным противником «игры в звуки», как бы талантливо на первый взгляд она ни проявлялась. Живопись и музыка были для него прежде всего выражением внутреннего мира человека, глубоко жизненных идей.

Бенуа безоговорочно относит себя к защитникам программной музыки.

«Недавно, — пишет он, — еще царила в концертах программность. Теперь она не в моде. Знатоки и любители носятся с идеей чистой музыки. Я убежден, что на меня все они восстанут, как на еретика. Укажут на фуги Баха, на целый ряд “камерных” сочинений, где, действительно, вся красота в орнаменте, в чередовании и сплетении звуков 1. Не я стану отрицать прелесть фуг Баха и всякой чистой музыки, но почему же ограничиваться одними этими орнаментами и считать их лучшим и прямо единственным из всего, созданного в музыке? Тот же Шопен, тот же Бах, тот же Шуберт, тот же Бетховен являются оппонентами. У всех этих неоспоримых классиков, в особенности же у неоспоримого, на веки признанного Бетховена, мы найдем как раз целую массу программной музыки, допускающей в теории

_________

1 А. Бенуа. Русская живопись, ч. 1. М., «Знание», 1901, стр. 12.

2 Там же, ч. 2. М., 1902, стр. 210.

3 Там же, ч. 2, стр. 233.

4 Там же. ч. 2, стр. 238.

1 Бенуа не знал исследований (в частности, А. Пирро), устанавливавших программность творчества Баха и, в частности, его фуг.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Мы твои рядовые, Россия!» 5

- Могучий талант могучего времени. Д. Д. Шостаковичу — 60! 6

- Поздравления из-за рубежа 21

- По следам великого поэта 58

- Бессмертие 63

- Александр Бенуа и музыка 65

- Счастливого пути! 82

- Творить новое 87

- Нарушение воли 93

- Говорят члены жюри 98

- Московские премьеры: «Военный реквием» Бриттена, «Жанна д'Арк на костре» 106

- Гости столицы: Спустя четыре года. 109

- Письма из городов: Тбилиси. Весенние встречи с музыкой 111

- Заслуживший добрую славу 114

- Принципы реалистического мастерства 118

- Ташкент: В часы испытаний 124

- Душанбе: Интересные перспективы 126

- Он победит! 129

- «Мы шьем одежду бойцам» 131

- Оперы Генделя на современной сцене 136

- На музыкальной орбите 141

- Новое о композиторе-демократе 146

- Из глубины веков 148

- Долгожданная публикация 151

- Хроника 153