НАСЛЕДИЕ

Г. Бернандт

Александр Бенуа и музыка

II.

В настоящем очерке речь пойдет о Бенуа — музыкальном критике. Диапазон его интересов и в этой области был чрезвычайно широк. Однако мы намеренно ограничимся лишь характеристикой отношения Бенуа к явлениям русской классической музыки; в этой сфере он раскрылся с особой силой и глубиной как выдающийся музыкальный мыслитель.

Критическую деятельность, всегда публицистически страстную, Бенуа естественно сочетал с исследовательской. Общественно-просветительская направленность всей его творческой натуры проявляется и в его литературно-музыкальных статьях. Преобладающая часть их рождалась как прямой отклик на тот или иной оперный или балетный спектакль. И важнейшим критерием для него служило соответствие сценического воплощения замыслу самого произведения, иначе говоря: как глубоко в постановке раскрывалось музыкальное содержание.

Бенуа отличался большой самостоятельностью и независимостью суждений. Чтение его статей доставляет истинное наслаждение, в них соприкасаешься со стихией настоящего искусства.

Едва ли не каждое его выступление в своем роде образец литературной выразительности. Речь его до того проста и непринужденна, что подчас кажется, что перед нами, непосредственно вылившаяся импровизация. И только вчитываясь в написанное, убеждаешься, что пылкая и беспокойная мысль автора подкреплена глубоко и всесторонне продуманной аргументацией. Подвластное ему слово отличается емкостью, законченностью отделки, темпераментом, изящными переливами остроумия. Самая сложная мысль приобретает под его пером удивительную ясность, гибкость и пластичность. И при всем этом Бенуа абсолютно чуждо фразерское щегольство. Невольно приходят на память слова Белинского: «Слог это сам талант, сама мысль. Слог — это рельеф

_________

Окончание. Начало см.: «Советская музыка» № 8, 1966.

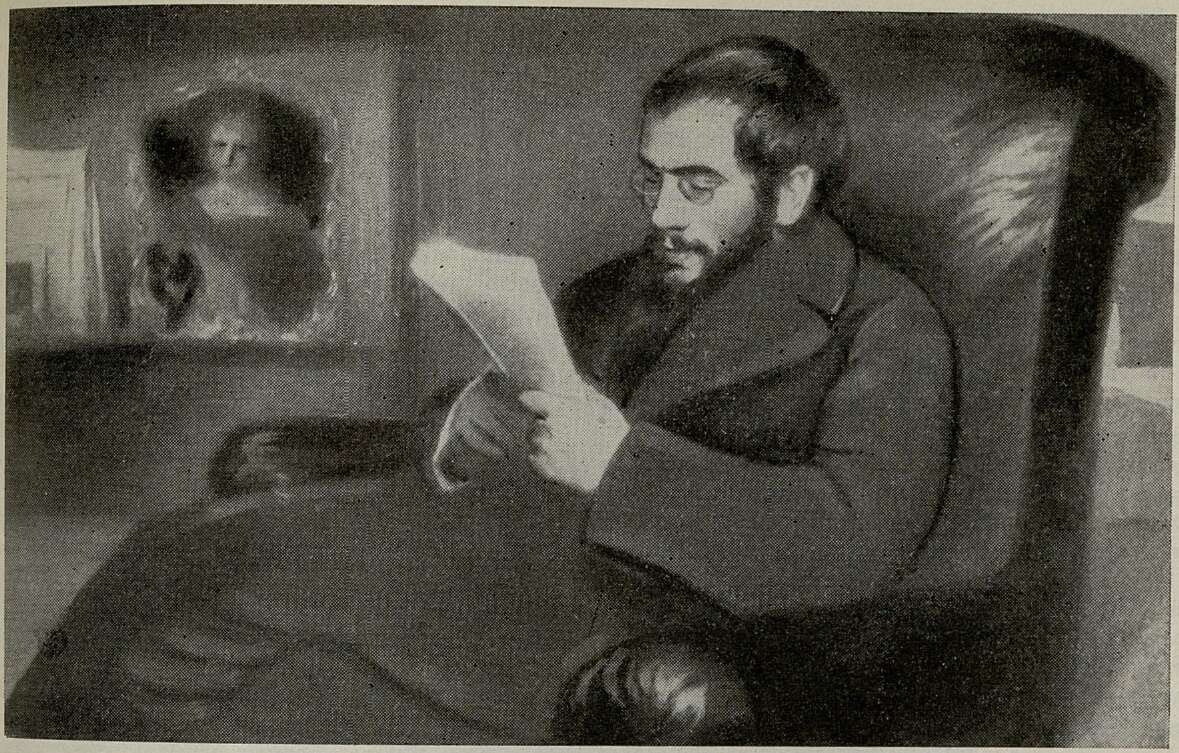

А. Бенуа. Портрет работы Л. Бакста. 1898 год

ность, осязаемость мысли; в слоге весь человек, слог всегда оригинален, как личность, как характер» 1.

Исторические «разведки» и эстетические параллели художника всегда свежи. В них присутствует жизненная правда, которая в конечном итоге определяет ценность художественного явления. Там же, где его знания по каким-либо причинам стеснены или ограничены, ему помогает интуиция. Нельзя не восхищаться его способностью легко и свободно переноситься в самые неожиданные сферы жизни. Все это составляет «тайну очарования» его статей.

Каждая мысль Бенуа, обращенная к музыке, удивяет зрительным восприятием слышимого. Острота такого именно преломления музыки подчас столь велика, что многие волновавшие его произведения вызывали в его воображении панораму образов, слагающихся в законченную картину. А художественная ценность картины, в его понимании, зависит от того, насколько она подлинна. Искренность, убежденность составляют для Бенуа первейшее условие, основу, непреложную драгоценность искусства и литературы об искусстве.

Проиллюстрируем сказанное хотя бы одним, но чрезвычайно примечательным образцом — отрывком, посвященным Второй симфонии Чайковского.

«Как здесь все подлинно! Очаровательной игрой звучит наивный с очень ненаивными вывертами марш 2-й части. Точно ступает вереница раззолоченных арапчат с драгоценными дарами, точно парад оживших оловянных солдатиков, точно зашевелившиеся фигуры из старинной колоды карт. Этот маршик говорит о жеманном веселии, об изящном кривлянии XVIII века, так изумительно понятом Чайковским, о маскарадах в стриженых садах, о пересмешниках-водометах.

И сейчас за этой игрой ярким контрастом начинаются припадочные рыдания 3-й части с ее дикими синкопами, с ее метанием и киданием, с ее исканием успеха в пьянстве, в разгуле. Тут же появляется Нечисть, но Нечисть более злая и кознистая, нежели у Римского, злая, как крысий скрежет, острая, свистящая, неугомонная. Чайковский развил это столь близкое его душе “видение” в изображении феи Карабос в “Спящей красавице”. Но уже и в этом эскизе чувствуется все его глубокое и тонкое понимание кошмара.

И какой за всем этим удивительный финал. Эти фанфары, точно крики герольдов, возвещающие

_________

1 В. Г. Белинский. Русская литература в 1843 году. Полн. собр. соч., т. VIII. М., изд-во АН СССР, 1955, стр. 79.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Мы твои рядовые, Россия!» 5

- Могучий талант могучего времени. Д. Д. Шостаковичу — 60! 6

- Поздравления из-за рубежа 21

- По следам великого поэта 58

- Бессмертие 63

- Александр Бенуа и музыка 65

- Счастливого пути! 82

- Творить новое 87

- Нарушение воли 93

- Говорят члены жюри 98

- Московские премьеры: «Военный реквием» Бриттена, «Жанна д'Арк на костре» 106

- Гости столицы: Спустя четыре года. 109

- Письма из городов: Тбилиси. Весенние встречи с музыкой 111

- Заслуживший добрую славу 114

- Принципы реалистического мастерства 118

- Ташкент: В часы испытаний 124

- Душанбе: Интересные перспективы 126

- Он победит! 129

- «Мы шьем одежду бойцам» 131

- Оперы Генделя на современной сцене 136

- На музыкальной орбите 141

- Новое о композиторе-демократе 146

- Из глубины веков 148

- Долгожданная публикация 151

- Хроника 153