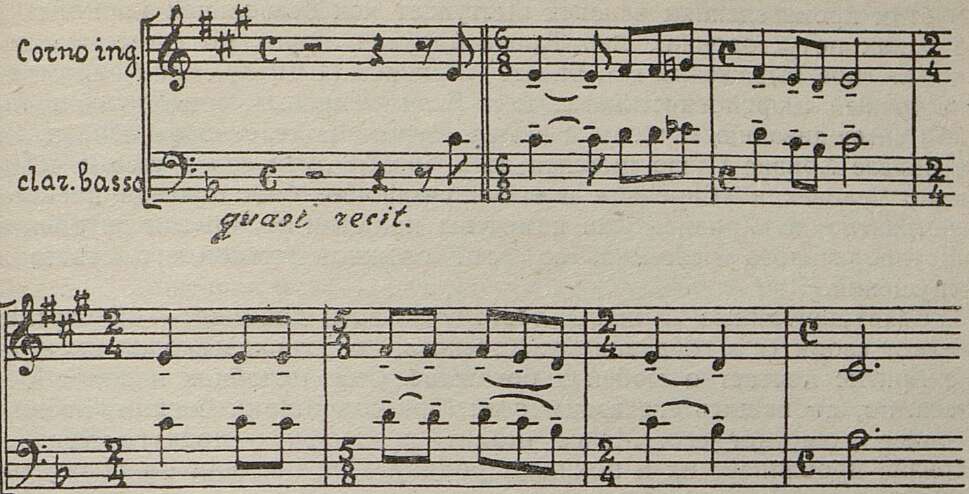

Прим. 3.

И вот — «свершается чудо»: тяжелые, неподвижные члены Ильи Муромца, «сиднем сидевшего целых 30 лет», наливаются «могучей силой богатырской». В спокойную оркестровую ткань большими интервальными бросками (контрабасы, фаготы и контрфаготы) как бы вламывается в темпе Allegro risoluto размашисто-волевая тема «проснувшейся силы»:

Прим. 4.

которая в момент дерзкого «вызова» на бой «сил небесных» достигает своего апогея, вспыхнув резким звучанием фанфар у шести унисонных валторн. Но резкой, почти крикливой теме «вызова» (являющейся логическим развитием темы «богатырской» силы) вновь противопоставляется статичный «кант» (см. прим. 3). И гибнет богатыр- ская сила Ильи. В последний раз у валторн, в широких рамках 9/4-го метро-ритма звучит могучий образ Ильи Муромца и затем, на первоначальном мелодическом и метро-ритмическом рисунке, гаснет в нижнем регистре валторн — на pp. Постепенно слабеет, редеет, рассыпаясь нисходящими хроматизмами оркестровый массив, застывая на tremolando контрабасов...

Эпический характер мифологического сюжета этой симфонии обусловил и ее формально-музыкальную структуру. Симфония-былина об «Илье-Муромце»

Р. Глиэра — большое эпическое полотно, и по сюжетике, и по складу, и по музыкальному языку очень близкое «Богатырской симфонии»

А. Бородина. Но идейный смысл этого произведения Глиэра иной; здесь нет яркого бородинского оптимизма, жизнеутверждения, силы. Наоборот, симфония Глиэра, по существу, — эпическая поэма о гибели «национальной богатырской силы», произведение, полное торжественной мистики и пессимизма. Образ «Ильи Муромца» очень живо напоминает беспомощную, осевшую фигуру богатыря «На перепутьи» в картине Васнецова.

«Илья Муромец», как и «Сирены», — произведение символическое. В этих произведениях человек выступает как безвольная марионетка в руках потусторонних сил. Та же идейная линия, по существу, находит свое выражение и в балете «Хризис» (1912 г.), написанном на восточный мифологический сюжет. Если «Сирены» представляли собой символизацию «злого», а «Илья Муромец» «светлого» начала, то в образе Хризис Глиэр пытался дать борьбу этих сил в самом человеке. Человек в «Сиренах» и в 3-й симфонии был показан внешне, абстрактно; в «Хризис» уже намечены попытки раскрытия внутренне противоречивого человека, со всей сложной гаммой его чувств и ощущений.

Балет-пантомима «Хризис» состоит из трех действий — 12 картин. Сюжет сводится к следующему. Красивая, но бедная молодая пастушка Хризис мечтает о любви и богатстве. Она полюбила пастуха Менаса, но, добившись его взаимности (при содействии богини Любви), Хризис отвергает его. Менас уходит к Псофис — подруге Хризис. Хризис проклинает их и покидает родину. При помощи покровительства добрых богов, мечта ее осуществляется: Хризис становится богатой. Но в богатстве, как и в любви, она не находит счастья. Беспощадный рок, в образе злого Хроноса, ведет ее к неизбежной гибели. В исступлении шлет Хризис проклятья богам и в наказание за дерзость падает мертвой. Вся сюжетная канва «Хризис» представляет собой как бы цепь непрерывных, неудовлетворенных исканий. Излюбленная символистами тема «любви и смерти» пронизана острыми психологическими коллизиями и насыщена эротикой. И не случайно в раскрытии музыкальных образов балета «Хризис» Глиэр тяготеет к пряному, рафинированному, эмоционально-утонченному музыкальному языку Шопена — Скрябина, что, впрочем, не мешает ему в восточных эпизодах пользоваться традиционным языком «руссифицированного Востока» эпигонов «Могучей кучки».

К этому типу произведений можно отнести и две поэмы для сопрано с оркестром — «Леда» и «Белый лебедь» — на слова Мережковского. Эти две поэмы-миниатюры, так же как и «Сирены», «Илья Муромец» и «Хризис», — произведения символического характера. Содержание «Леды» и «Белого лебедя» пронизано обнаженным, экстатическим эротизмом. Символико-литературный текст этих поэм раскрыт соответствующим музыкальным языком. На всех этих глубоко статичных произведениях лежит печать сильного влияния «Тристана и Изольды» Вагнера и «Поэмы экстаза» Скрябина.

Наконец, последнее значительное произведение второго периода творческого пути Глиэра — симфоническая поэма «Тризна» (1915 г.), сюжет которой взят из быта древне-русских славян. «Тризна» является той своеобразной призмой, в которой с наибольшей силой и яркостью преломились устремления Глиэра этого периода. Поэма состоит из нескольких частей: «Смерть витязя», «Прощальная песнь его жены», «Великий плач народа», «Сожжение тела витязя и вхождение его души в рай», песни — круговая и «сатанинский пляс» — поминального пиршества. Наиболее яркими местами этого произведения являются сатанинский пляс и причитание вдовы. По своему музыкальному языку, оркестровым краскам и стилистическим особенностям, «Тризна» завершает второй этап творческого развития композитора.

Второй период творческого пути Р. М. Глиэра является наиболее противоречивым по своему идейному содержанию. Стремясь (подобно многим представителям радикальной буржуазной интеллигенции)

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- За действенную критику 7

- Творчество Р. М. Глиэра 10

- Джакомо Пуччини 24

- Ромэн Роллан и музыка 33

- Критические статьи о Бетховене 36

- Виола помпоза И. С. Баха в связи с проблемой изобретательства в истории музыкальных инструментов 44

- Неизвестные и малоизвестные инструменты 61

- Артур Шнабель 62

- Несколько мыслей по поводу олимпиады музыки и танца 68

- О репертуаре наших оперных театров 70

- Композитор концертирует 71

- В Сокольническом ПКиО им. Бубнова 73

- В Московской Государственной Консерватории 75

- По Союзу 79

- Поль Дюка 90

- Зарубежная пресса о советской музыке 93

- В фашистской Германии 94

- Упадок музыкальной жизни Польши 96

- Письмо из Мексики 97

- Итоги сезона Ньюйоркской филармонии 98

- Четыре книги о музыке XVIII в. 101

- О музыкальном словаре И. Цадика 124

- Марк Мейчик. А. Скрябин 127

- Письма в редакцию 129