В четвертой части мощно звучит героическая тема, нашедшая свое выражение в нарастающем вихре всепобеждающей силы. Наконец, раздается тема победы. Возникая подобно сиянию солнца, победившего тьму, она развивает мелодию, которую мы слышали в начале первой части. Круг замкнулся. После пронесшегося урагана мир расцветает во всей своей немеркнущей красоте.

Уже в Первой симфонии, написанной Малером в двадцатилетием возрасте, проявляются характерные черты его симфонизма: любовное проникновение в мир природы (Малер надеялся, что его когда-нибудь назовут певцом природы), песенность, близкая народной музыке, и — как контраст этому — образы крушения старого мира, под обломками которого гибнет одинокий человек; в этом столкновении контрастных образов побеждает твердая вера в неиссякаемую силу жизни, в конечную победу гуманизма.

*

Как представлял себе Малер путь из хаоса бесчеловечности к победе гуманизма? Он не был социалистом. Но социальные бури, назревавшие на рубеже XIX–XX веков, не раз находили живые отзвуки в его чуткой душе. В своих воспоминаниях его вдова Альма Малер приводит факт, ярко характеризующий композитора Ганса Пфитцнера — реакционера и националиста — и в противоположность ему — Густава Малера, человека большой сердечной теплоты:

«Пфитцнер был возбужден, злобно возбужден. Первого мая (1905 года) он увидел на Ринге рабочую демонстрацию. Взбешенный "пролетарскими" лицами, он быстро свернул в переулок и даже в своей комнате чувствовал себя так, будто его преследуют. Вскоре пришел Малер. С каким-то смешанным чувством юмора и огорчения он понял истинную причину бегства Пфитцнера. Но сегодня это не имело для него никакого значения. Он был слишком счастлив. На Ринге он встретил колонну демонстрантов, некоторое время шел даже с ней; казалось, все смотрели на него с братской любовью. Да, это были его братья! Эти люди — будущее!»

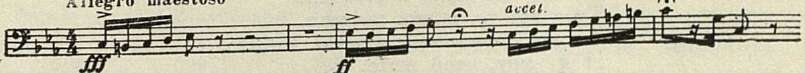

Идея братства художника и трудового народа не нашла, однако, прямого воплощения в творчестве Малера. Вторая симфония — свидетельство поисков иного пути. Первая часть с бурной, длящейся шестнадцать тактов, главной темой — образ глубокой, гнетущей скорби:

Пример

Вторая часть — один из моментов безмятежного покоя, музыка, со всей ясностью свидетельствующая о влиянии Шуберта:

Пример

Пример

Третья часть продолжает тему одной из малеровских песен «Проповедь Антония Падуанского рыбам» (святой Антоний, обнаружив, что церковь пуста, стал проповедовать рыбам; проповедь хотя и понравилась, однако не изменила их хищных инстинктов). В Симфонии пародийная песнь перерастает в глубоко жизненный символ: композитор горько насмехается над беспочвенным идеализмом, над напыщенным проповедничеством, не находящим отклика в сердцах холодных и черствых людей. Четвертая часть «Urlicht» — песнь для альта на стихи из сборника народных песен «Чудесный рог мальчика»:

Человек живет в крайней нужде!

Человек живет в крайнем горе!

Охотнее был бы я на небесах.

Пятая часть — картина гибели мира. А что потом? И Малер сам отвечает: «Раздается мощный призыв, разверзлись могилы, и все живое с воплем и скрежетом зубовным взвивается ввысь. Движется огромная процессия — нищие и богачи, народ, короли и прелаты. Но все они охвачены одним страхом, они кричат и трепещут, потому что перед богом все грешны. Когда в страшнейшем хаосе слились их вопли, с последней могилы несется протяжный крик сирены, который, наконец, тоже замирает. И вот наступает совсем неожиданное: нет ни божьего суда, ни прощенных, ни отверженных, нет ни добра, ни зла, ни судьи: всему пришел конец. Слышится тихая, нежная, будто издалека доносящаяся песнь: воскресни, да воскресни...»

Мистическое ли это решение? Безусловно. В творчестве Малера, хотя и свободном от религиозного догматизма, все же не раз возникали туманные мистические образы. Стихи финального хора написаны композитором как продолжение стихотворения Клопштока:

Верь, мое сердце,

Ты не утратишь ничего.

Не зря ты жило и страдало.

Твое все то, о чем мечтало,

Все, что прожито, в борьбе добыто.

И я умру, чтоб жить.

Какая огромная вера в совершенство, в бессмертие своего творения жила в этом человеке с израненной душой. Сколько обличительной силы в обвинении против общества, в котором художник должен умереть, чтобы его искусство завоевало право на жизнь. Так композитор выступает как обвинитель против своего же класса.

*

И снова Малер спускается на землю: в Третьей симфонии он опять воспевает природу. Когда летом 1896 года Бруно Вальтер приехал к нему на Альтерзее (озеро вблизи Зальцбурга), Малер, указывая на цветущие горы, заметил: «Вам уже нечего здесь рассматривать, все это я вобрал в свою музыку».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года 5

- Путь советской музыки - путь народности и реализма 7

- Музыкальные деятели горячо одобряют решение ЦК 18

- За боевую принципиальную критику 20

- Совещание по вопросам музыкальной критики 37

- Композитор и фольклор 44

- О музыке в кино 51

- Заметки о музыкальном образе 61

- Густав Малер - композитор-гуманист 71

- «Чародейка» в Большом театре 83

- «Охридская легенда» 88

- «Маскарад» Д. Толстого 93

- Песни в фильме 97

- Размышления о прошедшем конкурсе 99

- Славный юбилей певицы 105

- Филадельфийский оркестр в Москве 107

- Путь дирижера 111

- Из концертных залов 115

- Мой друг - наушник 127

- Уральская музыкальная весна 131

- Музыкальный Саратов 134

- В столице Татарии 136

- У ивановских любителей музыки 137

- Хор кронштадтских моряков 138

- Ганс Эйслер - певец рабочего класса 140

- Московские впечатления 145

- Американская опера в Берлине 146

- На родине Шопена 147

- Американская пресса о концертах Э. Гилельса и Л. Когана 148

- В музыкальных журналах (Чехословакия, Болгария, Иран). Письма из зарубежных стран. Краткие сообщения. 152

- Собрание сочинений Здзислава Яхимецкого 159

- Нотографические заметки 161

- Хроника 162