мяти народов сотрется картина опустошения духовной жизни, вызванного империализмом, Шестая симфония Малера явится документом, свидетельствующим об атмосфере смерти, характерной для его времени; в этой атмосфере должны были задохнуться те, кто не нашел пути в новое, свободное общество.

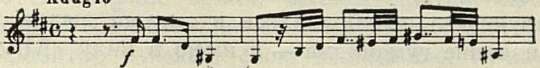

Однако уже в Седьмой симфонии Малер видит свет наступающего дня. И теперь радость достигается ценой борьбы, хотя дорога к ней уже не кажется такой тяжкой, как в Пятой симфонии. Одна из значительнейших тем звучит во вступлении первой части:

Пример

За ней идут две «Песни ночи» («Nachtstücke»), полные глубокой мечтательности. Звучат мелодии давно забытых времен, напоминающие журчание родника; между этими эпизодами подобно тени проносится музыка. Наконец — радостный до-мажорный финал. «Что стоит мир?» — Эти дерзко смелые слова характеризуют основную идею заключительной части. «Человек — владыка мира!» — гордо утверждает композитор.

*

В Восьмой симфонии, знаменующей начало третьего и последнего периода творчества Малера, он вновь вводит солистов-певцов и хор, но по иному принципу, нежели во Второй, Третьей и Четвертой симфониях. Человеческие голоса не служат, как прежде, средством выражения особых ситуаций. Теперь от начала до конца, как и инструменты, они входят в исполнительский аппарат Симфонии. Наряду с огромным оркестром здесь участвуют два смешанных хора, хор мальчиков, семь солистов-певцов (вот почему произведение именуется «Симфонией тысячи»). Однако с помощью этих вокальных средств Малер создает не только могучие звуки фрески, но и, как во всех своих произведениях, музыкальные акварели поразительной нежности.

Новой для Малера является и двухчастная форма Симфонии. Первая часть написана в сонатной форме с двумя главными темами, разработкой, достигающей наивысшего напряжения в большой двойной фуге, и лаконичной репризой. Вторая часть, согласно положенному в основу поэтическому тексту, выдержана в свободной рапсодийной форме.

На первый вгляд сочетание поэтических текстов, положенных в основу Симфонии, кажется весьма странным: в первой части средневековый гимн «Veni, creator spiritus», во второй — заключительная сцена из «Фауста» Гете. Какая же связь между религиозным текстом средневековья и эпизодом из «Фауста», который, хотя и носит следы мистицизма, все же воспевает «вечную женственность»? Малер добился такой связи, не пытаясь придать Гёте религиозную окраску, а наоборот, стремясь наделить церковное песнопение мирским звучанием.

Было бы ошибкой рассматривать этот эпизод как выражение мировоззрения Малера. Сын небогатого купца-еврея из чешского местечка Калишт, он должен был креститься, чтобы получить место в Венском оперном театре (в ином случае он никогда не смог бы стать его директором). Склонность к мистике, а может быть, и отвращение к приспособленчеству заставили Малера сохранить верность раз избранному пути.

Он стал верующим католиком. Но одно дело сознание, а другое — бытие. Сознание побудило его искать мистическое решение, например, в «хоре воскресения» («Auferstehungschor») из Второй симфонии, в выборе средневекового гимна для Восьмой симфонии. Бытие же, положение художника в обществе, полном социальных противоречий, превратили Малера в защитника гуманизма, в поборника жизни. В финале Второй симфонии стремление защитить на земле лучшие чаяния человечества, то, что добыто им в борьбе, оказывается сильнее внешней формы — веры в потусторонний мир. Противопоставление человека «Духу Творцу» в Восьмой симфонии приобретает еще более мощное звучание. В мире тьмы и зла Малер требует от бога света и любви.

Не следует забывать, что музыка дала нам величайший пример того, как смирение верующего преобразилось в смелый вызов, церковный текст зазвучал как признание гуманизма — я имею в виду «Missa Solemnis» Бетховена. И Малер следовал этому примеру, когда писал музыку на текст средневекового гимна. Во всей первой части, в блистательном звучании хоров и солистов, слышится горделивое требование: «Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus» («Дай мысли свет, любовь сердцам»).

В измененном облике тема света появляется в конце первой части, и в этой форме ее продолжает во второй части хор ангелов, который славит спасение умершего Фауста из-под власти Мефистофеля.

Так в мире образов Малера появляется свет; возвышенное и благородное побеждает зло, Фауст, «Человек, чья жизнь в стремленьях вся прошла», освобожден от власти дьявола Мефистофеля. И когда воспевается любовь Маргариты, спасшей Фауста, когда в финале Симфонии мощно звучат последние строки трагедии Гете («Вечная женственность, тянет нас к ней»), в победных звуках труб и фанфар мы вновь слышим начальную тему Симфонии: «Veni, creator spiritus». То, что композитор требовал в первой части, осуществилось. Принцип человечности, всегда волновавший Малера, побеждает и в этом монументальном творении.

*

Следующая партитура Малера «Песнь о земле» — симфония в песнях. Сначала он хотел именовать ее «Девятой симфонией», однако название страшило его: девятые симфонии были последними сочинениями Бетховена и Брукнера. Но не только суеверие вызывало мысль о близком конце. Уже к пятидесяти годам тяжелое сердечное заболевание состарило Малера. И, действительно, «Песнь о земле» была его прощальной песнью (Девятая симфония, которую он написал затем, прозвучала после этого величайшего произведения только как волнующий, заключительный аккорд).

Малер положил в основу текста «Песни о земле» старинные китайские стихи в переводе Ганса Бетге и некоторые стихи собственного сочинения. Этот поэтический материал сливается в единое гармоническое целое с музыкой Симфонии. Ничего китайского в музыке Малера, конечно, нет. Отдельные музыкальные фразы, выдержанные в пентатонном ладу, например, вступительные такты к третьей песне («О молодости»), выполняют здесь функцию арабесков. Наоборот, в наиболее выразительных частях Симфонии, особенно в последней («Прощание»), мы находим черты, типичные для австрийской мелодики, присущие всем произведениям Малера.

И тем не менее трудно представить себе музыку, которая более совершенно выразила бы настроение и идеи поэтического текста. Судьбе было угодно, чтобы чувства и мысли гениального австрийского музыканта совпали с чувствами и мыслями древних китайских поэтов.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года 5

- Путь советской музыки - путь народности и реализма 7

- Музыкальные деятели горячо одобряют решение ЦК 18

- За боевую принципиальную критику 20

- Совещание по вопросам музыкальной критики 37

- Композитор и фольклор 44

- О музыке в кино 51

- Заметки о музыкальном образе 61

- Густав Малер - композитор-гуманист 71

- «Чародейка» в Большом театре 83

- «Охридская легенда» 88

- «Маскарад» Д. Толстого 93

- Песни в фильме 97

- Размышления о прошедшем конкурсе 99

- Славный юбилей певицы 105

- Филадельфийский оркестр в Москве 107

- Путь дирижера 111

- Из концертных залов 115

- Мой друг - наушник 127

- Уральская музыкальная весна 131

- Музыкальный Саратов 134

- В столице Татарии 136

- У ивановских любителей музыки 137

- Хор кронштадтских моряков 138

- Ганс Эйслер - певец рабочего класса 140

- Московские впечатления 145

- Американская опера в Берлине 146

- На родине Шопена 147

- Американская пресса о концертах Э. Гилельса и Л. Когана 148

- В музыкальных журналах (Чехословакия, Болгария, Иран). Письма из зарубежных стран. Краткие сообщения. 152

- Собрание сочинений Здзислава Яхимецкого 159

- Нотографические заметки 161

- Хроника 162