Потенциальные способности темы к широкому интонационному развитию, то есть реальная основа создания многогранного образа — существенный признак симфонической драматургии.

С точки зрения интересующей нас темы проблему тематического развития можно было бы в целом охарактеризовать как проблему драматизации образов (некоторые исследователи, например, В. Ферман, вообще определяли симфонизм как «метод драматического раскрытия музыкальных образов»).

Ведущая роль «образов-процессов» приводит к особо устремленной, динамичной форме с высокими вершинами и протяженными спадами, с качественной эволюцией образов в процессе их развития1.

Именно возможность качественного роста и переосмысления образов средствами тематической разработки делает симфонизм высшим типом музыкального мышления, высшим типом образности, способным наиболее полно и обобщенно отражать реальную жизнь. В «Философских тетрадях» Ленин особо отмечает мысли Гегеля о том, что «...гармония как раз есть абсолютное становление, изменение, — не становление другого, сейчас одно, а затем другое. Существенно то, что каждое отличное отлично от какого-либо другого, но не абстрактно от какого-либо другого, а от своего другого, каждое есть лишь постольку, поскольку его другое в себе содержится в его понятии». И суммирует: «Очень верно и важно: "другое" как свое другое, в свою противоположность»2.

Мастерство сквозного симфонического развития тем в том и состоит, чтобы сделать другое (новое) качество в процессе раскрытия образов — не абстрактно другим, а своим другим. Поэтому контрастность и внутреннее единство в симфонизме нерасторжимы. Практических способов «превращения» музыкальных образов в свое другое (то есть способов достигать их качественного переосмысления) множество. Укажем пока на одну существенную особенность.

Общеизвестно, что содержание первой, основной части симфонии (почти всегда сонатного Allegro) заключается в противопоставлении двух основных образов3. Как осуществляется такой контраст?

Прежде всего — интонационными средствами (интонационный контраст). Создаются две контрастные темы, простое сопоставление которых уже дает представление об определенных — различных — образах. Но дело не только в этом. Если внимательно проанализировать разработки, то нетрудно убедиться, что контрастны не только темы, контрастны и методы их развития (контраст развития). Этот факт сам по себе имеет первостепенное значение. Но он особенно важен еще и потому, что оба эти контраста — контраст интонаций и контраст развития — тесно взаимосвязаны между собой. Иными словами, особенности развития данной темы во многом обусловлены ее интонационным содержанием,

Возникает вопрос: разве наука уже установила закономерности соотношения темы и ее «естественного» развития? Нет, пока еще не установила. Но такие закономерности, очевидно, есть. Вспомним, как остро ощущал Глинка несоответствие русского народно-песенного тематизма и «немецких» способов обработки материала.

В работе «Русская музыка от начала XIX столетия» Б. Асафьев объясняет недостатки музыки Рубинштейна несоответствием ее потенций (не

_________

1 Как правило, конструкцией такой формы является сонатное Allegro, поэтому в дальнейших суждениях мы будем иметь в виду эту, наиболее типичную конструкцию.

2 В. И. Ленин. Философские тетради. Партиздат, 1936, стр. 270–271.

3 Мы не касаемся сейчас вопросов о контрастных элементах внутри одного образа, о контрасте материала экспозиции с новыми темами в разработке и некоторых других.

мелодического содержания ли в первую очередь?) — размаху и величине форм.

Анализируя Пассакалью Баха c-moll, советский исследователь показывает, как каждое «зерно», данное в басовой теме, получает в фуге именно то развитие, которое соответствует собственной природе этих «зерен».

Обратимся, наконец, к советской музыке. Давно замечено, что в некоторых произведениях последних лет проявляется тяготение сонатной формы к сложной трехчастной с контрастной серединой. В чем причины этого? Одной из них является иногда особый программный замысел, требующий контраста образов «в увеличении»: экспозиция — разработка-эпизод — реприза (например, первая часть Седьмой симфонии Д. Шостаковича). Но другая причина состоит, по-видимому, в неумении найти такие темы, которые позволили бы осуществить подлинное симфоническое развитие. А. Мазаев, например, не нашел такой темы для образа краснодонцев и вынужден был ввести в разработку своей поэмы «Краснодонцы» новую тему, удобную для абстрактного «разработочного» движения. Так сонатная форма лишилась «сонатности». Симфонический образ — образ-процесс — не был создан.

Выскажем некоторые предварительные выводы:

1. Музыкальный образ в подлинно симфоническом произведении далеко не всегда можно свести к теме в ее экспозиционном виде. Образ нередко складывается из всех «обликов» данной темы; потому-то он и не уступает в многосторонности, широте охвата жизненных явлений образам других искусств.

2. Образный контраст — не только интонационный контраст. Он проявляется также в контрасте способов, приемов тематического развития.

3. «Контраст интонаций» и «контраст развития» тесно взаимосвязаны.

Чтобы коротко пояснить эти положения, достаточно обратиться, например, к любому типическому соотношению главной и побочной партий в крупной лирико-драматической симфонии. Прежде всего, очевидно доминирующее значение темы-мелодии как общей драматургической предпосылки такой композиции. Создание яркой темы, способной воплотить основные черты развивающегося образа, всегда было первостепенной заботой классиков. Особенно это относится к главной партии. Множество поучительных примеров содержит в этом смысле творчество Чайковского, в частности, его работа над Шестой симфонией.

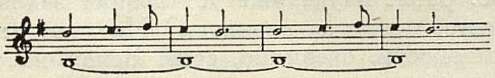

Общеизвестны наброски предшествующих ей неосуществленных сочинений — симфонии «Жизнь» и симфонии в ми минор. Некоторые из них прямо ассоциируются с темами Шестой. Но какая разница! Для сравнения стоит вспомнить тему предполагаемого финала симфонии в ми минор, напоминающую начало главной партии Шестой симфонии:

Пример

и ля-мажорный набросок, родственный второй теме Скерцо:

Пример

_________

1 И. Рыжкин. «Взаимоотношения образов в музыкальном произведении и классификация так называемых музыкальных форм» (сборник «Вопросы музыкознания», выпуск II, М., 1955, стр. 221).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года 5

- Путь советской музыки - путь народности и реализма 7

- Музыкальные деятели горячо одобряют решение ЦК 18

- За боевую принципиальную критику 20

- Совещание по вопросам музыкальной критики 37

- Композитор и фольклор 44

- О музыке в кино 51

- Заметки о музыкальном образе 61

- Густав Малер - композитор-гуманист 71

- «Чародейка» в Большом театре 83

- «Охридская легенда» 88

- «Маскарад» Д. Толстого 93

- Песни в фильме 97

- Размышления о прошедшем конкурсе 99

- Славный юбилей певицы 105

- Филадельфийский оркестр в Москве 107

- Путь дирижера 111

- Из концертных залов 115

- Мой друг - наушник 127

- Уральская музыкальная весна 131

- Музыкальный Саратов 134

- В столице Татарии 136

- У ивановских любителей музыки 137

- Хор кронштадтских моряков 138

- Ганс Эйслер - певец рабочего класса 140

- Московские впечатления 145

- Американская опера в Берлине 146

- На родине Шопена 147

- Американская пресса о концертах Э. Гилельса и Л. Когана 148

- В музыкальных журналах (Чехословакия, Болгария, Иран). Письма из зарубежных стран. Краткие сообщения. 152

- Собрание сочинений Здзислава Яхимецкого 159

- Нотографические заметки 161

- Хроника 162