Вторая часть (Аллегро) построена на противопоставлении активной и напряженной главной партии и являющейся эмоциональной «разрядкой» побочной партии; в этой части традиционные принципы сонатного аллегро трактованы глубоко индивидуально.

Кульминация части — с ее оригинальной оркестровкой — сочетанием колоколов и медной группы оркестра приводит к экстатическому подъему; в этот момент появляется преобразованная побочная партия. Затаенное и неопределенное окончание служит как бы переходом1 к следующей, третьей части:

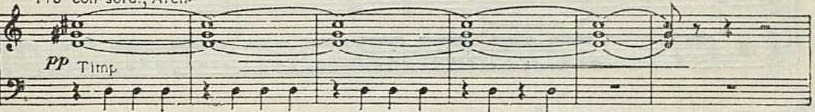

Прим. 3

Trb con sord., Archi

Эта кода вызывает потребность услышать продолжение «музыкальной повести».

Третья часть — проникновенное лирическое интермеццо:

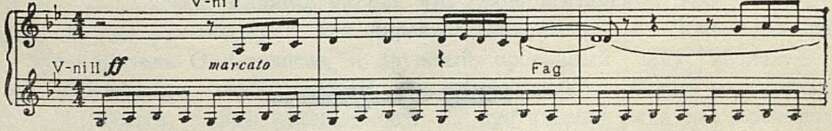

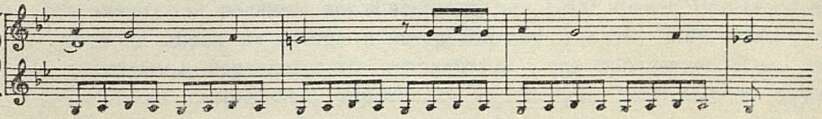

Прим. 4

Картина будто по волшебству меняется. Патетическая экспрессия второй части сменяется мягким идиллическим Анданте, дающим эмоциональный отдых после накаленной атмосферы предыдущей части. Это — своего рода «музыкальная живопись», по настроению родственная медленным частям из «Фантастической симфонии» Берлиоза или «Манфреда» Чайковского.

За этим овеянным пасторальностью Анданте следует Скерцо токката (IV ч.), возвращающая к миру образов и эмоций второй части. В этом своеобразное композиционное и музыкально-драматургическое оправдание «недосказанности» второй части. Так нередко опытный романист прерывает развитие основной линии сюжета в тот момент, когда читатель с напряженным вниманием ожидает, «что же будет дальше» и переносит действие в совершенно иной мир, с тем, чтобы в одной из следующих глав вернуться к продолжению повествования. Открывает четвертую часть упругая динамичная тема:

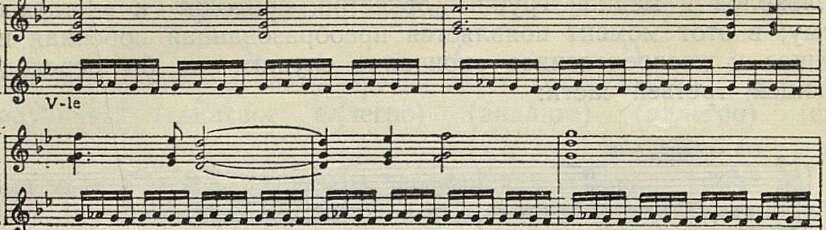

Прим. 5

Allegro molto

_________

1 Аккорд ре-соль#-до# — воспринимается как доминанта к Соль мажору, которым начинается третья часть.

Можно представить себе, что она символизирует наступление сил, противопоставленных «положительному» лирико-патетическому началу Симфонии. Вторая тема четвертой части — активная, волевая, в то же время близка лирически взволнованной главной теме второй части:

Прим. 6

Fl., Fag

Именно эта тема победно и мощно звучит в конце четвертой части.

Действие окончено. И финал — короткая постлюдия, которая является как бы просветленным пересказом интродукции, убедительно завершает цикл. Здесь приходят на память последние строчки известного стихотворения Пушкина «Туча»:

«...Пора миновалась,

земля освежилась и буря промчалась.

И ветер, лаская листочки древес,

тебя с успокоенных гонит небес».

И все-таки нам кажется, что в финале кроется некоторый композиционный просчет. Финал настолько короток, что не воспринимается как самостоятельная часть. Трудно после первого знакомства с крупным сочинением делать категорические выводы, но в то же время первое впечатление может быть самым верным. Возможно, что этот же финал, превращенный в непосредственное завершение {«эпилог») четвертой части, более органично и стройно заканчивал бы Симфонию. Это пожелание хочется высказать еще и потому, что, повторяем, музыкальная идея финала, свободная от ходульной «парадной фанфарности», радует сочетанием в ней правдивости и глубокой эмоциональной убедительности.

Даже такой беглый обзор Симфонии позволяет сделать вывод, что перед нами произведение, заслуживающее самого серьезного внимания. Не хочется думать, что и его постигнет судьба многих значительных симфонических произведений, которые, будучи исполнены один-два раза, находят себе «вечный покой» на полках музыкальных библиотек.

Мы надеемся, что после Второго съезда композиторов пропаганда творчества советских композиторов разнообразных творческих течений всех жанров будет стоять на высоте лучших достижений советской музыки.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Наш фестиваль 5

- Композиторы Ленинграда 10

- Петербург — Петроград — Ленинград 19

- Творческие завоевания молодежи 28

- О симфонии Б. Клюзнера 32

- Филармония и ее друзья 37

- Песни и обряды Эстонии 42

- О состоянии русских народных оркестров 51

- Выступления на Втором Всесоюзном съезде композиторов 55

- Балет «Каменный цветок» в театре имени Кирова 73

- Опера Д'Альбера «Долина» 78

- Балет «Дильбар» и его автор 81

- На распутье 85

- О критическом пафосе и критических приемах 87

- Резко, но метко 90

- Об автобиографии Даргомыжского 93

- Последние годы Шаляпина 104

- Ереванский оркестр. — Генрих Нейгауз. — Глен Гульд. — На симфонических концертах. — Дирижер Малкольм Сарджент. — Вокальные вечера. — Хроника концертной жизни 111

- Рихард Штраус и его время 124

- Музыка в Югославии 133

- Петко Стайнов 137

- История одного соперничества 139

- В Шанхае 141

- Музыкальная жизнь Венгрии 142

- Сезон в Женеве 143

- В возрожденной стране 144

- Краткие сообщения 145

- Ценная книга о Листе 147

- Русский классический романс 153

- О романе О. Черного 157

- Нотографические заметки 159

- Навстречу фестивалю 161

- Хроника 168