Почему талантливый М. Вайнберг — автор трех симфоний, семи квартетов, пяти фортепианных сонат и других значительных произведений известен у нас главным образом лишь по сочинениям для эстрадного оркестра либо для театра, кино и радио?

На расширенном заседании Секретариата несколько лет тому назад исполнялась Симфония В. Салманова, но... в Москве ее до сих пор не слышал никто, кроме участников этого заседания, хотя Симфония получила единодушную высокую оценку.

Даже такой крупный мастер, как В. Шебалин, почти не фигурирует в программах наших симфонических и камерных концертов. То немногое из его сочинений, что нам иногда удается услышать в концертах, не дает представления о значительном месте, которое занимает он в нашем искусстве.

Творческая биография Б. Клюзнера может быть яркой иллюстрацией к вышесказанному. Этот талантливый музыкант, серьезно и глубоко мыслящий, также в течение длительного периода не пользовался достойным вниманием нашей композиторской организации. Лишенный поддержки, он некоторое время почти перестал работать в близких ему камерном и симфоническом жанрах, переключившись преимущественно в сферу театральной музыки и кино. Отрадно отметить, что за последние два-три года Б. Клюзнер вернулся к симфоническому жанру. В 1955 . в Ленинграде был публично исполнен его Скрипичный концерт. И все же Скрипичный концерт, несмотря на положительные отзывы слушателей и печати, до сих пор не вышел за пределы Ленинграда!

Б. Клюзнер

Рис. М. Митряшкина

Недавно в Ленинграде, под управлением К. Зандерлинга, прозвучало новое сочинение Б. Клюзнера — Симфония. Не нужно доказывать роль и значение этого жанра в музыкальной культуре — достаточно оглянуться на мировую историю музыки хотя бы за последние сто пятьдесят лет. Передовое советское музыкальное творчество и в этом жанре занимает ведущее положение в современной музыке, смело развивая великие классические традиции. Достаточно назвать имена Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Р. Глиэра и других наших больших мастеров.

Понятен живейший интерес, который вызывает каждое новое крупное симфоническое сочинение. Симфония Б. Клюзнера — произведение взыскательного художника, для которого, по образному выражению Г. Малера, «написать симфонию — это значит музыкальными средствами построить целый мир».

В Симфонии значительны и своеобразны общий замысел и конструкция цикла. Центральными в драматургическом отношении являются вторая и четвертая части — развернутое драматическое Аллегро и не уступающее ему по степени драматической напряженности Скерцо-токката. Первая часть Симфонии — лирически-углубленная интродукция ко

всему циклу. По своему месту в цикле она напоминает первую часть Второй симфонии Скрябина, где интродукция к Аллегро перерастает в самостоятельную часть, являющуюся прологом всего произведения. Очень лаконичный финал, завершающий Симфонию, — сильно сокращенное и просветленное отражение интродукции. Наконец, третья часть выполняет традиционную функцию «лирического центра» Симфонии.

Общую схему произведения можно было бы изобразить так:

При этом «В» и «D» как бы перекликаются между собой по напряженности драматических коллизий, а «С», хотя и не строится, как «А1», на тематическом материале первой части, — эмоционально связано с крайними частями.

Это произведение скорее всего можно рассматривать, как образец лирико-монологического симфонизма. Вот как характеризует И. Соллертинский этот тип музыки: «В лирико-монологическом симфонизме весь реальный процесс борьбы идей, личностей, мир социально-этических конфликтов дан через преломление авторского я, лишь одним голосом авторского сознания. Музыка превращается в ряд страстных лирических высказываний, в страницу из дневника»...

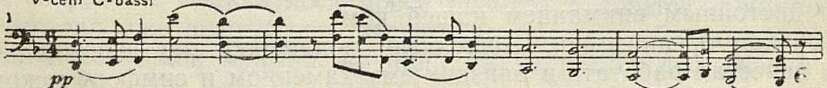

Открывает первую часть Симфонии лирико-патетическая фраза виолончелей и контрабасов:

Прим. 1

Andante

V-celli C-bassi

Это лейттема всего цикла. Она, в легко узнаваемых трансформациях, фигурирует в ряде других частей и, кроме того, деталями своего интонационного строения накладывает отпечаток на многие темы Симфонии, — например, на побочную партию второй части:

Прим. 2

В этом музыкально-драматическом приеме сказывается связь мышления автора с некоторыми традициями послебетховенского симфонизма (Лист, Берлиоз, Чайковский).

Первая часть Симфонии, хотя и преисполнена внутреннего напряжения, носит сдержанный характер, типичный для развернутых интродукций перед сонатным Аллегро (например, Пятая симфония Чайковского). Это — зерно Симфонии, ее основная музыкальная мысль.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Наш фестиваль 5

- Композиторы Ленинграда 10

- Петербург — Петроград — Ленинград 19

- Творческие завоевания молодежи 28

- О симфонии Б. Клюзнера 32

- Филармония и ее друзья 37

- Песни и обряды Эстонии 42

- О состоянии русских народных оркестров 51

- Выступления на Втором Всесоюзном съезде композиторов 55

- Балет «Каменный цветок» в театре имени Кирова 73

- Опера Д'Альбера «Долина» 78

- Балет «Дильбар» и его автор 81

- На распутье 85

- О критическом пафосе и критических приемах 87

- Резко, но метко 90

- Об автобиографии Даргомыжского 93

- Последние годы Шаляпина 104

- Ереванский оркестр. — Генрих Нейгауз. — Глен Гульд. — На симфонических концертах. — Дирижер Малкольм Сарджент. — Вокальные вечера. — Хроника концертной жизни 111

- Рихард Штраус и его время 124

- Музыка в Югославии 133

- Петко Стайнов 137

- История одного соперничества 139

- В Шанхае 141

- Музыкальная жизнь Венгрии 142

- Сезон в Женеве 143

- В возрожденной стране 144

- Краткие сообщения 145

- Ценная книга о Листе 147

- Русский классический романс 153

- О романе О. Черного 157

- Нотографические заметки 159

- Навстречу фестивалю 161

- Хроника 168