Но переменные функции, выявляющиеся в партии правой руки, образуют сложное политональное сочетание, вносящее оригинальную, по-прокофьевски «терпкую» звучность в гармонии этого каданса.

Замечу попутно, что важным фактором единства двух тональностей каданса (фа мажор и фа диез минор) служит то, что терцовым тоном тоники этих тональностей является один и тот же звук ля. Это — по-своему одноименные тональности и, следовательно, не столь уж далекие1.

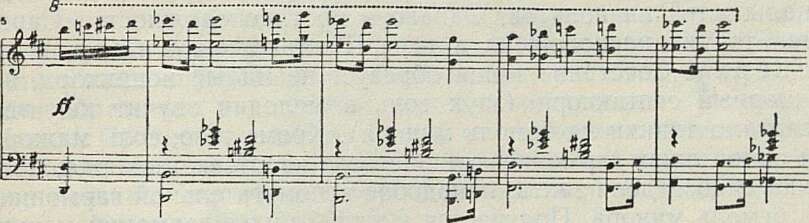

Рассмотрим пример сочетания тональностей, тоники которых не имеют общего звука; такова реприза в первой части Второй фортепианной сонаты Д. Шостаковича, где в одновременности звучат темы главной партии (басовый голос си минор) и побочной партии (верхний голос ми бемоль мажор лидийский)2:

Пример

Что объединяет эти тональности в целостный гармонический комплекс? Решающим фактором гармонического единства в данном случае является то, что опорным звуком одноголосной темы в верхнем голосе служит ми бемоль — звук пониженной IV ступени си минора, энгармонически равный терцовому тону мажорной тоники (ре диез). В сущности, гармония, которую мы слышим в начале первого такта, звучит как ясное трезвучие си мажора, и только позже она усложняется новыми звуками.

Характерно, что аккорд в средних голосах, заполняющий промежуток между далеко расставленными мелодиями нижнего и верхнего голосов и связывающий эти мелодии, оказывается простым мажорным трезвучием на си.

Политональность возникает здесь постепенно, уже после того, как основная тоническая функция си установилась, — выразителем политональности оказываются переменные функции голосов. В данном случае (это особенно заметно по верхнему голосу) тональность обрисовывается активным движением мелодии.

Совсем иную форму имеет политональность в побочной теме первой части Десятой симфонии Д. Шостаковича:

_________

1 На своеобразное родство подобных тональностей, отстоящих одна от другой на полутон, обратил внимание А. Должанcкий в статье «О ладовой основе сочинений Шостаковича» («Советская музыка», 1947, № 4). Этот вопрос специально исследует Л. Мазель в статье «О расширении понятия одноименной тональности» («Советская музыка», 1957, № 2).

2 Обе темы сохраняют те тональности, в которых они проходили в экспозиции. Этот случай аналогичен примеру политонального сочетания темы русского воинства (си бемоль мажор) и темы крестоносцев (до диез минор) в «Ледовом побоище» из «Александра Невского» Прокофьева, где каждая из этих тем звучит в лейт-тональности, характерной для ее образной сферы.

Пример

Эта изумительная по своей гармонической мягкости задумчивая лирическая тема построена на сочетании ля бемоль минора и соль мажора. Пример, казалось бы, аналогичный «Сарказму» С. Прокофьева — сочетание тональностей на полутон. Однако в противоположность «Сарказму» минорная тоника расположена в теме Шостаковича внизу, а мажорная — сверху. Сочетание тоник образует не малый нонаккорд, а большой минорный септаккорд (звук соль в мелодии звучит как вводный тон — септима тоники ля бемоль минора). Кроме того, соль мажор представлен одной лишь гармонией кадансового квартсекстаккорда, появляющегося на слабой доле такта, наподобие вспомогательной гармонии к тонике ля бемоль минора. Получается колебание гармоний между двумя тональностями — политональность дана в движении, в чередовании. Основные и побочные функции аккордов возникают постепенно, как в дымке сумерек.

Можно привести чрезвычайно много превосходных примеров политональности в музыке современных композиторов; эти примеры убедили бы нас в безграничном разнообразии форм политональности, в широте и богатстве ее выразительных возможностей. Но я ограничусь небольшим числом упомянутых примеров и затрону теперь, так сказать, оборотную сторону вопроса — отрицательные примеры политональности.

Выше, в связи с полифункциональностью, я отмечал опасность механического сочетания функций в одной тональности. Тем значительней эта опасность при соединении целых тональностей.

Приведу поучительный в этом отношении пример из «Маленькой симфонии» № 4 Д. Мийо (для десяти струнных инструментов):

Пример

Это — отрывок из середины двойного десятиголосного канона. Первая тема канона изложена в нашем примере во втором голосе снизу. Это довольно простая, чисто диатоническая тема с типичным для полифонических тем начальным «ядром» в виде больших скачков и с после-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5

- О творчестве советских композиторов в области музыкального театра 8

- Критика и творчество 31

- Симфония света и радости жизни 59

- Молодое расцветающее искусство 63

- «Мармар» 73

- О современной гармонии 78

- По поводу одной статьи 88

- Упрощенное решение темы 93

- Успех молодых 98

- Искусство румынской оперетты 102

- Украинский симфонический оркестр 106

- Квартет имени Большого театра 109

- О воспитании молодых музыкантов 110

- Концерты советской музыки — «Берглиот» Эдварда Грига — Вокальные вечера: Борис Гмыря, Алла Соленкова, Гудрун Симонар — Старинная музыка — Греческий дирижер — Милош Садло — Белла Давидович — Р 116

- Шахтеры слушают музыку 131

- Письмо из Вологды 134

- Пестрые страницы 135

- Народная Музыкальная Федерация Франции 140

- Парижский сезон 143

- Ганс Эйслер 150

- Музыкальная Вена 154

- В музыкальных журналах 157

- Хроника 159