Г. Нейгауз и М. Козолупова выступили в сонатном вечере 21 января.

Е. Белов исполнял 24 января вокальные произведения русских классических и советских композиторов.

25 января В. Мержанов играл сонаты Бетховена, прелюдии и органный концерт Баха (в транскрипции Вивальди). Песни Шуберта — Листа и пьесы Шопена исполнял 26 января И. Михновский.

31 января — концерт М. Гринберг. Программа — Шуберт, Шуман.

Концертный зал имени Чайковского

1 января состоялся новогодний концерт мастеров искусств и ансамбля песни и пляски Московского военного округа.

2 января в зале имени Чайковского пел М. Александрович, 17 и 19 января — К. Лаптев. Концерт Гос. русского народного хора имени Пятницкого прошел 4 января; 22 января выступал Уральский народный хор.

8 января — концерт польского ансамбля песни и пляски «Мазовше».

Третья симфония и «Поэма экстаза» Скрябина, а также «Симфонические вариации» Франка для фортепиано с оркестром были исполнены 9 января. В концерте участвовали Гос. симфонический оркестр СССР под управлением В. Небольсина и пианистка Г. Черны-Стефаньска.

Программа концерта 16 января включала произведения Чайковского (Третья сюита, сцена из оперы «Пиковая дама», Пятая симфония). Исполнители — Гос. симфонический оркестр СССР, Е. Вербицкая, Н. Карасевская и В. Ивановский. Дирижировал Э. Грикуров.

В концерте 20 января выступили И. Ойстрах, Ю. Ситковецкий, О. Пархоменко и М. Иашвили — лауреаты Второго международного конкурса скрипачей имени Венявского.

24 января были исполнены Четвертая симфония Чайковского, симфоническая поэма «Токтогул» В. Власова, Третий фортепианный концерт А. Баланчивадзе и «Венгерские напевы» для скрипки с оркестром А. Эшпая. Гос. симфоническим оркестром СССР дирижировал К. Иванов, солисты А. Иохелес и Э. Грач.

27 января с произведениями русских и западных классиков выступили молодые исполнители М. Федорова, А. Каплан и С. Нейгауз.

31 января — концерт Т. Николаевой. В программе — Бетховен.

Колонный зал

31 января состоялось открытие Шестого пленума Правления Союза композиторов. В программу вошли кантата Д. Шостаковича «Над Родиной нашей солнце сияет», Седьмая симфония С. Прокофьева, увертюра «К победе» Мун Ген Ок и кантата «Песнь труда и борьбы» В. Чистякова. Исполнители — Большой симфонический оркестр Радиокомитета, Гос. хор русской песни под управлением А. Свешникова, Ленинградская академическая хоровая капелла под управлением Г. Дмитревского, хор мальчиков Московского хорового училища, дирижеры С. Самосуд и К. Кондрашин, солист С. Шапошников.

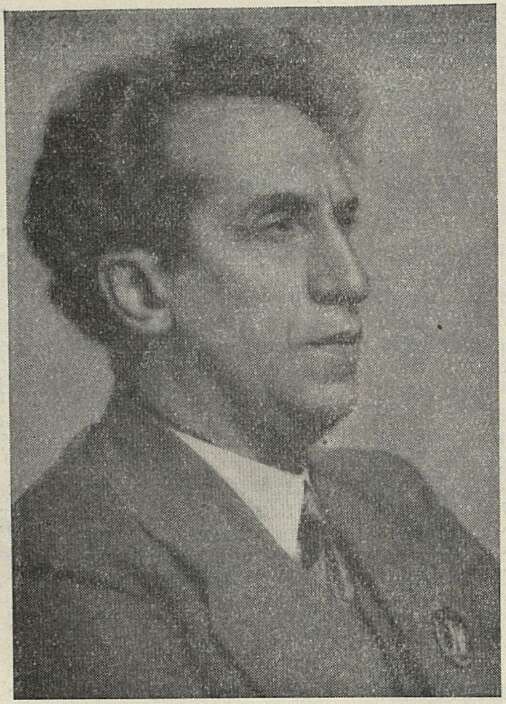

Памяти А. М. Пазовского

Музыкальное искусство Советского Союза понесло тяжелую утрату. 6 января скончался один из крупнейших советских оперных дирижеров, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Арий Моисеевич Пазовский. Ушел из жизни большой и взыскательный художник, глубоко воспринявший высокие традиции русской музыкальной классики.

А. М. Пазовский родился в 1887 году в Перми (ныне Молотов). Окончив с отличием Петербургскую консерваторию в 1904 году, Пазовский начал выступать в концертах как скрипач-виртуоз. В 1905 году он поступил в оперный театр в Екатеринбурге (ныне Свердловск) на должность хормейстера и помощника дирижера. Так началась его профессиональная дирижерская деятельность, продолжавшаяся сорок три года.

За этот период Пазовский возглавлял многие оперные коллективы нашей Родины. В сезонах 1908/09 и 1909/10 гг. он работал в качестве дирижера оперы С. Зимина в Москве.

С 1910 по 1916 гг. Пазовский работал в оперных театрах Харькова, Одессы, Киева, Тбилиси. С 1916 по 1918 гг. он служил в оперной труппе Народного дома в Петрограде, где много общался с Ф. Шаляпиным. «Искусство Шаляпина окончательно убедило меня в том, что никакая сценическая ситуация не должна мешать истинно прекрасному пению, т. е. музыке, — пишет Пазовский в своих воспоминаниях. — Несмотря на предельную выразительность мимики, жеста, грима, гибкость и пластичность тела артиста, Шаляпин-актер раскрывает создаваемые им сценические образы и идею произведения прежде всего через свое пение, совершенное по красоте, выразительности, реалистичности и доходчивости». В продолжение многих лет талантливый дирижер неустанно боролся за реалистическое музыкальное искусство больших идей. С особенной любовью и глубоким проникновением он работал над творениями русской оперной классики. На протяжении тридцати лет деятельности Пазовского в советских оперных театрах им были осуществлены постановки многих классических русских опер, в том числе таких шедевров, как «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Садко», «Псковитянка» и «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Чародейка» и «Мазепа» Чайковского.

С 1933 по 1936 гг. Пазовский работает в оперных театрах Украинской ССР. С 1936 года он главный дирижер Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. В 1940 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. В 1941 году он вступает в ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Трижды А. М. Пазовский был отмечен Сталинской премией.

С 1943 года в течение пяти лет А. М. Пазовский являлся художественным руководителем и главным дирижером Большого театра СССР.

За годы своей плодотворной художественной деятельности Пазовский воспитал многих одаренных оперных певцов и дирижеров. Его непререкаемый авторитет, твердая художественная воля, глубокое постижение авторского замысла и великолепное профессиональное мастерство способствовали подъему художественного уровня спектаклей крупнейших театров страны, в которых он работал.

Светлая память о А. М. Пазовском — замечательном советском музыканте — всегда будет жить в сердцах деятелей советского искусства.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Музыка и современность 3

- К новым успехам белорусской музыки 13

- Дела и дни оперной комиссии 17

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22

- Об одном забытом жанре критики 28

- «Сердце Картли» 33

- Симфонические танцы 37

- «Кубанская станица» 42

- Литовский фортепианный концерт 47

- Лирика революционной мечты 50

- С. В. Рахманинов 55

- Письма Серова о Глинке 68

- Слово певца 77

- До глубины души 79

- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80

- Польский оперный театр в Москве 81

- Образ композитора на экране 87

- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95

- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97

- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98

- Концерты квартета имени Комитаса 99

- «Мазовше» 100

- Галина Черны-Стефаньска 101

- Ванда Вилькомирская 102

- Сонатный вечер 103

- Вечер чешской музыки 103

- Камерные ансамбли Брамса 104

- Выступление И. Масленниковой 105

- Хроника концертной жизни 106

- Памяти А. М. Пазовского 108

- По страницам газет 109

- Новосибирские заметки 111

- Искусство служит народу 113

- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115

- За подлинно народное, реалистическое искусство 117

- Высокая награда 118

- Миссия дружбы 119

- О чем поет народ Англии 120

- Арканджело Корелли 123