С. В. Рахманинов

(К десятилетию со дня смерти композитора)

Академик Б. Асафьев

Рахманинов в свои ученические годы уже был замечен и ласково приветствуем П. И. Чайковским. Его первая опера «Алеко» (1892) также привлекла к себе общее внимание, и не только в Москве. С нею автор выступил вскоре и как дирижер в Киевском оперном театре. Быстро выдвинулся Рахманинов-пианист. Несомненно, личный и притом обаятельный композиторский почерк Рахманинова чувствуется уже в первых очень юношеских опытах. Теперь они нам известны и пленяют не потому только, что это опыты ставшего всемирно известным русского музыканта в его триединстве: композитор, пианист, дирижер. Правда, если вчитаться в первые критические отзывы о Рахманинове (скажем, в московском журнале «Артист» за сезоны 1893–1894 гг. и далее), то можно сделать интересные наблюдения: как будто несомненность рождения крупного русского таланта не оспаривается, но критика все же наставнически ворчит на юношу за проявляемую им смелость выступлений. Побаиваются: не вздумал бы зазнаваться. Советуют постепенность и осторожность, а то ведь можно оступиться: ведь в садах досужей музыкальной критики всегда росло много колючего терновника, и надо сказать, что по мере творческого интенсивного роста таланта Рахманинова эти колючки тоже росли, и он очень скоро почувствовал, как больно они ранят. Но все-таки первые признания вновь открытой звезды астрономами русской музыки были едва ли не единодушны.

Творчество Рахманинова, сразу ярко выдвинувшись, смело расцветало и, начав первый зрелый этап восхождения, а потом достигнув своей вершины и стойко на ней удержавшись, в общем охватило период времени чуть свыше пятидесяти лет. Оно разместилось в эпоху между годами кануна кончины Чайковского (и А. Г. Рубинштейна, т. е. 1893 и 1894) и годом пятидесятилетия со дня смерти Чайковского, т. е. 1943, когда и умолк Рахманинов, чуть-чуть не достигнув своего семидесятилетия. Он родился 20 марта (1 апреля) 1873 г., а скончался в ночь на 28 марта 1943 г.

В данном очерке мне захотелось восстановить творческий облик Рахманинова в полноте расцвета его таланта, приблизительно от начала ошеломляющего воздействия его Второго концерта до грустных встреч с ним в Петрограде, в дни перед отъездом на чужбину. Это не столько воспоминания младшего современника Рахманинова, сколько описание впечатлений и живых еще ощущений присутствия в былой петербургской музыкальной действительности рахманиновских произведений и им же исполняемой своей музыки. Для меня сознание этого присутствия всегда оставалось дорогим, душевно необходимым с того памятного утра, когда на репетиции одного из концертов Зилэти я впервые услышал игру Рахманинова, очарование которой с той поры никогда не исчезало. Не портрет его я воссоздаю, а пытаюсь выразить, чем волновала рахманиновская музыка

_________

Настоящая статья Б. Асафьева представляет собой сокращенное изложение его брошюры «С. В. Рахманинов», изданной в 1945 году Московской филармонией. — Ред.

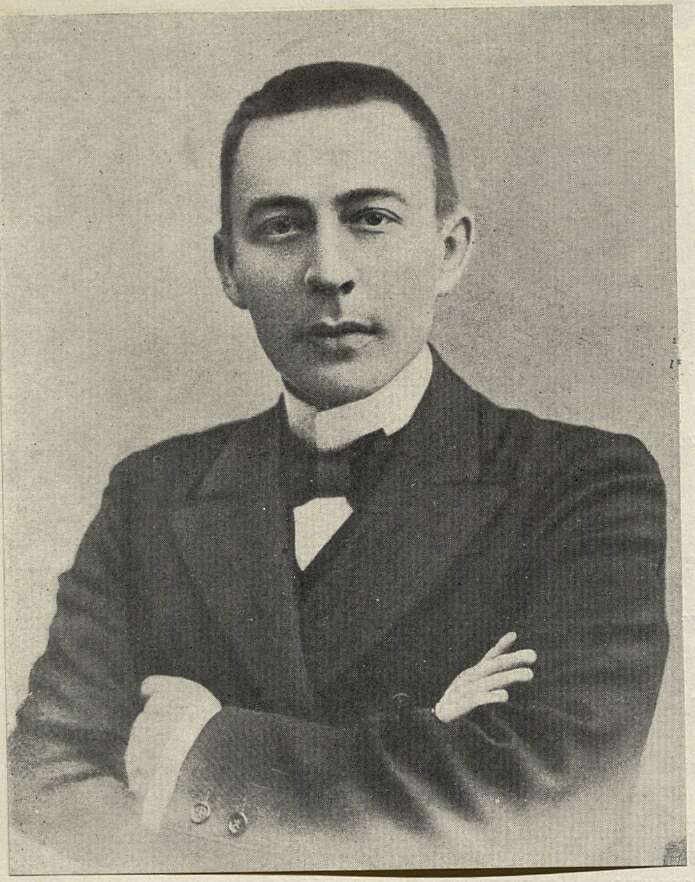

С. Рахманинов (1905 год)

в годы трудной борьбы за признание высоты помыслов композитора, упорно сводимого его недругами в ранг «салонных авторов».

Помню из суммы первых впечатлений от явления Рахманинова: рыцарственно-строгий и суровый облик на эстраде, внутренняя волевая сосредоточенность, сказывавшаяся во всем том, что можно назвать благородством артиста в его соприкосновении с искусством — без тени панибратства. Как сейчас, слышу поразивший меня ритм «менуэтного ре-минорного прелюда» и особенное рахманиновское интонирование именно сферы «d-moll’ности»: чудилось здесь и нечто бетховенское. Сразу же в пианизме Рахманинова волновали глубоко ощутимая им природа и — повторяю — интонационно-фортепианная сфера тональности, а также абсолютное отсутствие механически привычного звукоизвлечения. Рахманинов играл тетрадь своих прелюдов очень гордо, словно делая открытый вызов собравшимся петербургским музыкантам... и cловно говоря: «Знаю, что моя музыка вам не понравится, но я — пианист, и каждый извлекаемый мною тон — в моей власти и в нем я».

Запомнились тогда чуткие пальцы Рахманинова и манера глубоко вводить их в клавиши, как в нечто очень упругое, упорное. Впоследствии много, много раз я множил и накапливал свои впечатления. Хорошо слышу сейчас и Рахманинова в совместной игре его сюит для двух роялей, и Рахманинова — тончайшего аккомпаниатора собственных романсов (а однажды и дивного аккомпаниатора — толкователя романсов Чайковского, особенно «Ни слова, о друг мой», «Слезы», «На нивы желтые»), и Рахманинова в домашней обстановке с Зилоти, показывающего новую «бриллиантовую» редакцию скромного Первого фортепианного концерта, наконец, Рахманинова — дирижера «Пиковой дамы» и своей Второй симфонии и т. д. Но рельеф первого впечатления остался неизгладимым.

Не буду нанизывать звеньев воспоминаний. Позволю только включить сюда хронологически для дальнейшего важное, сохранившееся у меня одно из писем Рахманинова 1917 г. Желая проверить описок его произведений, я послал ему просьбу рядом с надписанными мною их названиями и опусами проставить собственноручные даты. Вот что я получил в ответ 1:

Многоуважаемый Борис Владимирович! Отвечаю на Ваши вопросы.

1) «Колокола» (клавир) Вам выслан.

2) Новые этюды из печати вышли.

3) Вариации 22-й opus играл в сокращенном и измененном виде. Предполагаю внести поправки в новую редакцию.

4) Теперь про Симфонию ор. 13. Что сказать про нее?! Сочинена она в 1895 г.

_________

1 Перечень произведений, приложенный к письму Рахманинова, опускается. — Ред.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Музыка и современность 3

- К новым успехам белорусской музыки 13

- Дела и дни оперной комиссии 17

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22

- Об одном забытом жанре критики 28

- «Сердце Картли» 33

- Симфонические танцы 37

- «Кубанская станица» 42

- Литовский фортепианный концерт 47

- Лирика революционной мечты 50

- С. В. Рахманинов 55

- Письма Серова о Глинке 68

- Слово певца 77

- До глубины души 79

- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80

- Польский оперный театр в Москве 81

- Образ композитора на экране 87

- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95

- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97

- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98

- Концерты квартета имени Комитаса 99

- «Мазовше» 100

- Галина Черны-Стефаньска 101

- Ванда Вилькомирская 102

- Сонатный вечер 103

- Вечер чешской музыки 103

- Камерные ансамбли Брамса 104

- Выступление И. Масленниковой 105

- Хроника концертной жизни 106

- Памяти А. М. Пазовского 108

- По страницам газет 109

- Новосибирские заметки 111

- Искусство служит народу 113

- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115

- За подлинно народное, реалистическое искусство 117

- Высокая награда 118

- Миссия дружбы 119

- О чем поет народ Англии 120

- Арканджело Корелли 123