Образ композитора на экране

А. Медведев

В последние годы мастера советского кино создали ряд выдающихся фильмов о великих людях прошлого нашей Родины, составляющих ее славу и гордость.

Среди воссозданных на экране образов великих деятелей отечественной науки, литературы, искусства все чаще появляются имена замечательных русских музыкантов. Два года тому назад с огромным успехом демонстрировался фильм «Мусоргский»; с большим интересом был встречен фильм о Глинке, в стадии завершения находится работа над фильмом «Римский-Корсаков». В ближайшем будущем должны быть поставлены картины о Чайковском, Бородине, Спендиарове. Все это чрезвычайно радостные факты. Фильмы о великих музыкантах служат делу подъема культуры советского народа, несут в миллионные массы прекрасные образцы музыкального искусства.

Советское кино уже добилось серьезных успехов в решении этой трудной и благородной задачи. Лучшие биографические фильмы показывали великих людей многосторонне, в их глубокой связи с эпохой, убедительно раскрывали их труд, творчество. Вместе с тем нельзя не заметить, что во многих фильмах появились известные черты однообразия и «схожести».

В статье «Тема и образ в биографическом фильме» 1 Ю. Винокуров, разбирая отдельные фильмы об ученых, писал, что им «в разной мере и степени свойственны такие недостатки, как однообразие и схематичность сценарных и режиссерских решений, искусственная «заданность» характера героя, односторонний показ его жизни, сухость и отвлеченность в раскрытии научных проблем, вялый или вовсе отсутствующий сюжет и, в результате всего этого — обедненный, условный, схематический образ, искажающий живое представление о том или ином великом ученом». Нам кажется, что подобные недостатки отчасти сказываются и в некоторых музыкальных фильмах.

На примере фильма «Композитор Глинка», а также сценария ставящейся картины о Римском-Корсакове представляется интересным рассмотреть как удачи и находки этих работ, так и их промахи, а подчас и принципиально неверные, на наш взгляд, решения.

***

Фильм о Глинке широко освещался в печати. О достоинствах его много говорили и писали, справедливо отмечая сильные стороны картины. Вовсе не умаляя бесспорных достижений фильма, хочется все же сказать и о его существенных недостатках.

Начнем с достоинств картины. Для лучших советских биографических фильмов всегда были характерны глубокий историзм, всесторонний охват изображаемой эпохи. Эти же свойства отличают фильм «Композитор Глинка». Жизнь Глинки в фильме показана не оторванно от эпохи, а на широком историческом фоне, показана правдиво, художественно. Отдельные несовпадения фактов (перенесение даты петербургского наводнения, исполнение в Италии «Рыцарского романса», написанного несколькими годами позже, и др.) не имеют большого значения. Встречаются они и в других исторических фильмах. «Есть даты, обусловленные логикой

1 «Искусство кино» № 8 за 1952 год.

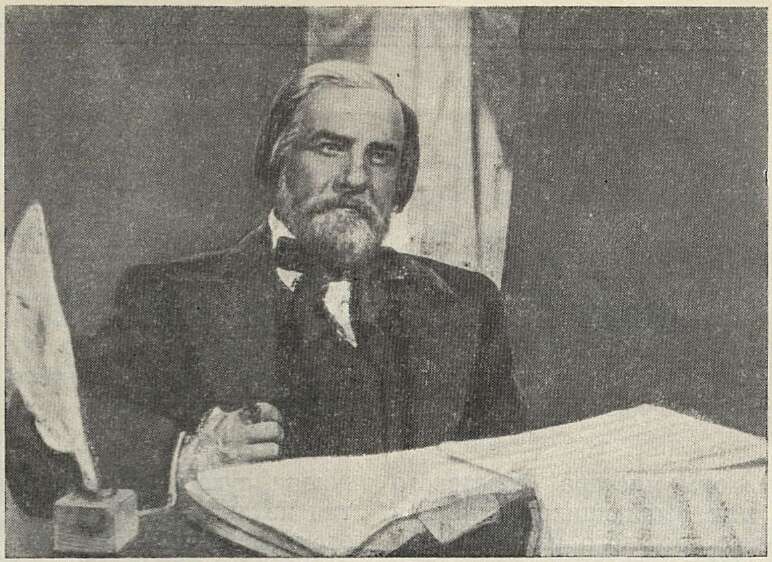

Артист Б. Смирнов в роли М. Глинки

исторических событий, диалектикой истории, — писал А. Толстой. — Эти даты являются как бы узлами истории. А есть даты — случайные, не имеющие значения в развитии исторических событий. С ними можно обращаться, как будет угодно художнику». Авторы фильма о Глинке бережно обошлись с историей, воссоздав ее правдиво, отнесясь к ней идейно.

Верно раскрыто содержание творчества Глинки, его прочная связь с народом, патриотизм, национальная основа его музыки. Понятным становится поэтому обилие в картине больших народных сцен: наводнение, конец эпизода у Виельгорского, возвращение Глинки на Родину, передвижка церкви и др. С первых кадров фильма раскрывается идея единства художника с народом, с его искусством. Тема — художник и народ — убедительно решена в фильме.

Одна из самых больших и радостных удач фильма — обилие в нем музыки. Она звучит непрерывно. Авторы не сбились на простой показ концертных и оперных номеров в кино. Они сумели органически включить музыку в развитие сюжета, сделать ее основой драматургии фильма. Музыка то выступает на первый план, когда она определяет собой главное содержание эпизода, то слышится затаенно, как подтекст, как «внутреннее» действие отдельных сцен. Вспомним, например, эпизод в Венеции. Музыкальная тема для будущего «Сусанина» возникает естественно, понятно, как вздох, как неотступно преследующая Глинку мысль, и звучит, льется томящим сердце воспоминанием о России. Отъезд Глинки, по существу, уже «предсказан» музыкой.

Эпизод возвращения на Родину — один из лучших в фильме — весь проходит на звучании «Попутной песни». В сцену ужина после премьеры «Сусанина» удачно введен канон «Какое чудное мгновенье...» Этот ансамбль подчеркивает переломный момент в драматургии фильма: переход к новой теме в творчестве Глинки — от «Сусанина» к «Руслану».

Небольшая сцена сестры Глинки Людмилы Ивановны и Даргомыжского сопровождается звучащей «за кадром» арией Руслана «Времен от вечной темноты», углубляющей скорбное чувство действующих лиц. В сцене с Даргомыжским, после показа ему только что оконченной партитуры, когда радостный, счастливый Глинка выпускает из клеток птиц, звучит светлая, лирическая тема «пробуждения Людмилы». Подобные примеры можно умножить. Музыки в фильме очень много, отчего неизмеримо вырастает его познавательное значение.

Рассмотрим один из лучших эпизодов фильма — возвращение Глинки на Родину. Интерес и увлеченность, с какими смотрится

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Музыка и современность 3

- К новым успехам белорусской музыки 13

- Дела и дни оперной комиссии 17

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22

- Об одном забытом жанре критики 28

- «Сердце Картли» 33

- Симфонические танцы 37

- «Кубанская станица» 42

- Литовский фортепианный концерт 47

- Лирика революционной мечты 50

- С. В. Рахманинов 55

- Письма Серова о Глинке 68

- Слово певца 77

- До глубины души 79

- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80

- Польский оперный театр в Москве 81

- Образ композитора на экране 87

- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95

- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97

- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98

- Концерты квартета имени Комитаса 99

- «Мазовше» 100

- Галина Черны-Стефаньска 101

- Ванда Вилькомирская 102

- Сонатный вечер 103

- Вечер чешской музыки 103

- Камерные ансамбли Брамса 104

- Выступление И. Масленниковой 105

- Хроника концертной жизни 106

- Памяти А. М. Пазовского 108

- По страницам газет 109

- Новосибирские заметки 111

- Искусство служит народу 113

- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115

- За подлинно народное, реалистическое искусство 117

- Высокая награда 118

- Миссия дружбы 119

- О чем поет народ Англии 120

- Арканджело Корелли 123