победу революции. «Скоро нашу многострадальную Россию охватит всеобщее восстание. Трудовой народ свергнет царский ненавистный произвол... И я, свободный, гордый, вновь прилечу в Николаев», — писал он из Елисаветградской тюрьмы, полный радужных предчувствий надвигавшихся грозных событий. Невозможно без волнения читать рассказ о его последних минутах. «Боже мой, — говорил угасающий Гмырев, — да ведь я еще не жил... Ведь я только начал жить, только хотел жить...»

Песни и поэтическое творчество украшали тяжелую жизнь талантливого юноши-революционера, отгороженного от мира тюремной стеной. Как и вся жизнь Гмырева, его поэзия горела одним желанием — желанием свободы:

Гори, мое сердце, бестрепетно, смело,

Не прихотью чувств, не бесплодной тоской,

А жаждой великого общего дела

Борьбы за свободу Отчизны родной!

(«К сердцу»)

Революционная мечта о воле, призывы к борьбе звучат чуть ли не в каждой строчке его стихов, повествует ли поэт о трагической гибели боевых соратников (стихотворение «Казненным»), обращает ли свой гневный голос к палачам свободы («Они победили»), предается ли светлой думе о счастливом будущем (стихотворение «Грезы»), В его поэзии слышится гордое стремление «к солнцу», к свободе.

Эти черты творчества А. Гмырева показывают, что оно формировалось под непосредственным воздействием идей и образов «буревестника революции» Максима Горького. «Характерной особенностью его стихов, как и его писем, — пишет о Гмыреве один из его партийных товарищей, — является то, что заканчиваются они всегда бодро, о чем бы он ни писал». Эту особенность революционной поэзии Гмырева чутко запечатлела в своих романсах Маргарита Кусс.

Из шестнадцати стихотворений А. Гмырева, опубликованных в недавно вышедшем сборнике «Революционная поэзия 1890–1917 гг.», М. Кусс выбрала стихи автобиографического характера. В основу цикла положено пять стихотворений: «Мои песни», «Не жди меня...», «Из окна моей темницы» («Грезы»), «Я погибну, но вместе со мной не умрут...», «Гори, мое сердце».

Все это яркие образцы лирики, в которой выражены мысли и чувства целого поколения русских революционеров. Молодому композитору удалось воплотить эти стихи в произведениях романсового жанра, в которых талантливо применены средства декламации, приемы сопоставления и развития различных эмоций.

Таков, например, первый романс цикла — «Мои песни»:

Нет в моих песнях ни тени искусства,

Нет в них ни музыки, ни красоты;

В них я излил свои юные чувства,

В них я излил дорогие мечты.

Печальная дума, сосредоточенное и гневное повествование, чувство ненависти к «богатым и сытым» в дальнейшем уступают место революционному воодушевлению и прямому призыву к действию:

Пой, мое сердце! В оковах неволи

Негодованьем и местью звучи!

Во взволнованных стихах Гмырева слышатся отзвуки пламенной мечты горьковского «Буревестника»: «Близка уж, близка долгожданная воля!».

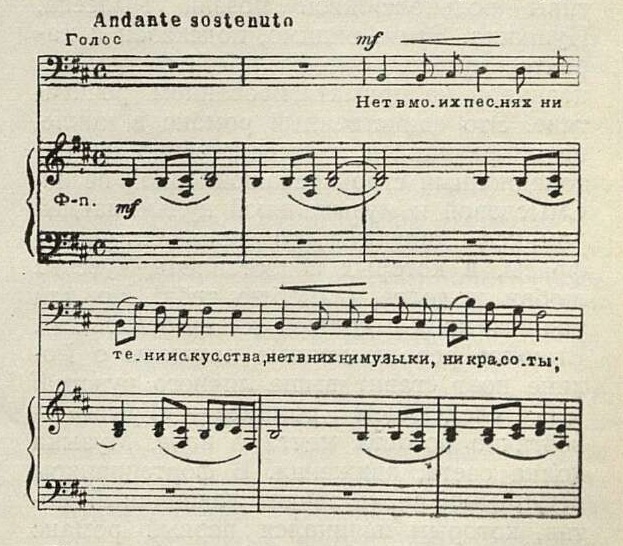

С первых же тактов романса «Мои песни» М. Кусс вводит слушателя в мир образов русской революционной песни; отсюда — благородная простота и суровая мужественность музыкальных тем. Не прибегая к цитатам, а используя лишь мелодические обороты старой револю ционной песни, М. Кусс сумела создать на их основе новые музыкальные образы, свойственные именно романсному жанру:

Хорошо запечатлен в музыке переход от сосредоточенной думы к революционному

порыву. Музыкальная кульминация романса — смена спокойного повествования призывной патетикой — совпадает с переломной строфой текста («Пой, мое сердце!»). Важную роль при этом играют резкие сдвиги в контрастирующие мажорные тональности (от сосредоточенно песенного си минора и следующей за ним гневной речитации в до-диез миноре к светлым тональностям ля и до мажора и далее к заключительному си мажору).

Вся музыка романса, непрерывно развивающаяся, убедительно воплощает главную поэтическую идею — революционную мечту о воле. Волнующе звучит конец романса, в котором вновь возникает начальный четырехзвучный мотив фортепианного вступления. Но как преобразилось теперь его звучание! Из мотива горечи, страдания он стал выражением революционной мечты.

Жанр лирико-драматического романса получил еще более отчетливое воплощение во втором произведении цикла — «Не жди меня...»:

Не жди меня... Без чувства сожаленья

Я от тебя свободно ухожу

И за любовь твою святые убежденья

К ногам твоим, как раб, не положу.

Поэтические образы этого стихотворения во многом близки лирике Лермонтова или поэтов-декабристов. Сопоставление любовных порывов героя и окружающей его враждебной среды («свистящие вокруг бичи») напоминает излюбленные мотивы вольнолюбивой поэзии Рылеева, Пушкина. Этим, видимо, подсказан и характер музыки романса, почти сплошь основанной на драматизированном речитативе. Это единственный романс в цикле, не опирающийся непосредственно на интонационный строй революционной песни. Смысловой и музыкальной кульминацией романса являются его заключительные фразы, в которых сопоставлены чувства любви и долга («Люблю тебя! Но для родного края я должен жизнь отдать!..»). Высокие революционные помыслы о Родине поэт ставит выше личного чувства.

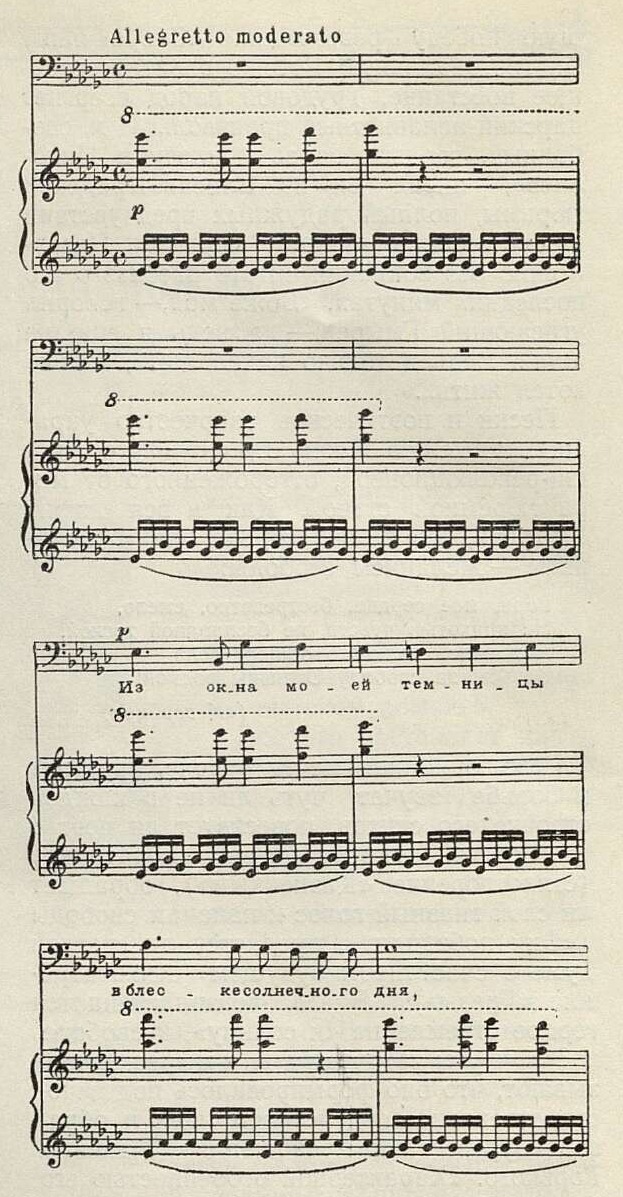

В следующем романсе — «Грезы» — поэтично воспета мечта о воле. Музыка полна света, движения. В фортепианном вступлении вновь звучит лаконичный мотив, которым начинался первый романс цикла, но здесь он изложен в высоком, звонком регистре:

В музыке романса выдержан непрерывный, весьма подвижный фон, словно изображающий светлые сны поэта. Это ощущение дополняется прихотливой сменой тональностей, быстролетностью мелодических образов. Вплетаясь в общий поток движения, как бы подгоняя друг друга, в фортепианном сопровождении проносятся причудливые фразы; даже вокальный рисунок, не теряя своей напевной выразительности, приобретает черты ритмической убыстренности.

По содержанию это центральный романс цикла. Если первый романс был проникнут романтическим порывом к свету,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Музыка и современность 3

- К новым успехам белорусской музыки 13

- Дела и дни оперной комиссии 17

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22

- Об одном забытом жанре критики 28

- «Сердце Картли» 33

- Симфонические танцы 37

- «Кубанская станица» 42

- Литовский фортепианный концерт 47

- Лирика революционной мечты 50

- С. В. Рахманинов 55

- Письма Серова о Глинке 68

- Слово певца 77

- До глубины души 79

- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80

- Польский оперный театр в Москве 81

- Образ композитора на экране 87

- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95

- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97

- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98

- Концерты квартета имени Комитаса 99

- «Мазовше» 100

- Галина Черны-Стефаньска 101

- Ванда Вилькомирская 102

- Сонатный вечер 103

- Вечер чешской музыки 103

- Камерные ансамбли Брамса 104

- Выступление И. Масленниковой 105

- Хроника концертной жизни 106

- Памяти А. М. Пазовского 108

- По страницам газет 109

- Новосибирские заметки 111

- Искусство служит народу 113

- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115

- За подлинно народное, реалистическое искусство 117

- Высокая награда 118

- Миссия дружбы 119

- О чем поет народ Англии 120

- Арканджело Корелли 123