скорбного характера, танец-монолог. Открывающая пьесу мелодия, вначале порученная виолончелям, речитативна; ее развитие достигает большого драматического нарастания, вплоть до включения мощного звучания медной группы и соло литавр. В пьесе большое образное значение имеет сама тема. Однако при втором ее проведении у скрипок активную роль приобретает контрдвижение кларнета и альтов, что динамизирует образ. Заметим также, что характерные ритмические обороты этого контр движения в дальнейшем возникают в других танцах, в частности во втором танце второго цикла; это способствует целостности всей композиции.

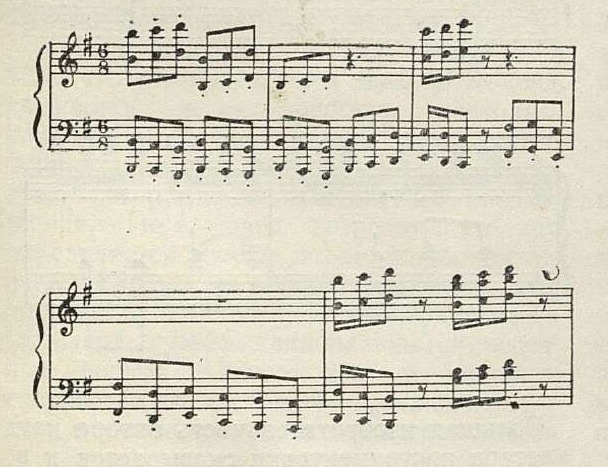

Стремительная тема заключительной пьесы первого цикла особенно характерна для метода, примененного Ходжа-Эйнатэвым в его «Танцах». Данная тема возникает из оживленной переклички отдельных инструментов и оркестровых групп, причем перекличка эта представляет собой своеобразный метод свободного полифонического развертывания самой темы:

Аналогичный принцип экспозиции тематического материала преобладает и в последующих циклах «Танцев», за исключением тех пьес, которые изложены в сочном и густом оркестровом tutti; такова, например, первая пьеса третьего цикла (ре мажор, Maestoso quasi marciale), как бы рисующая массовое народное празднество, торжественное шествие.

Благодаря яркой смене настроений и долорита, умелому использованию тематических и тембровых контрастов интерес слушателей не ослабевает почти на всем протяжении трех циклов. Во второй тетради за лаконичным вступительным танцем типа токкаты следует элегия, за нею — скерцо в форме вальса, затем — траурный марш и массовый танец, родственный по ритму заключительному танцу первой тетради, но более сдержанный по характеру и темпу.

В третьей тетради, открываемой шествием-маршем, противопоставлены друг другу грустная армянская песня, энергичный массовый танец, скерцо, песенное интермеццо и праздничный, мужественный танец-кода.

Автор находит в последней тетради цикла новые средства для создания контрастов между частями: он пишет четвертую пьесу цикла для одних деревянных инструментов, а пятую — для одного струнного состава.

Принципы жанрово-изобразительного, живописного симфонизма, положенные в основу всех трех циклов, особенно полно воплощены в танцах третьей тетради. Большое значение приобретают при этом приёмы свободного сочетания нескольких звуковых планов, различных ритмических фигур и оркестровых красок; мы определили бы этот метод, как жанровую, живописную полифонию.

Темы всех танцев третьей тетради легко запоминаются — прежде всего определенностью ритма, четкостью рисунка.

В этом отношении характерна тема первого танца:

Ритмическое своеобразие в большинстве танцев сочетается с некоторой ограниченностью мелодического дыхания: интервальный диапазон мелодий невелик; частое использование мелизмов и фигураций лишает темы ясности, ослабляет их мелодическое содержание. Эти недостатки автор отчасти восполняет богатством и красочностью колорита, используемого не в узко декоративном плане, а для передачи многогранности и динамичности жизненных впечатлений.

Так, скромная тема второго танца ‘(Andante con anima), вначале излагаемая в среднем регистре одними альтами, при втором проведении (у первых скрипок) получает мелодический «отклик» во фразах кларнета, затем диалогически переплетается с подголоском тобоя, а в третьем проведении (у первых и вторых скрипок в октаву) орнаментируется новыми мелодическими линиями валторн и деревянных духовых инструментов:

В подобных случаях конкретность и жизненность образа достигаются не столько яркостью содержания каждой отдельной фразы, сколько остротой их сопоставления, полнотой, множественностью и разнообразием целого.

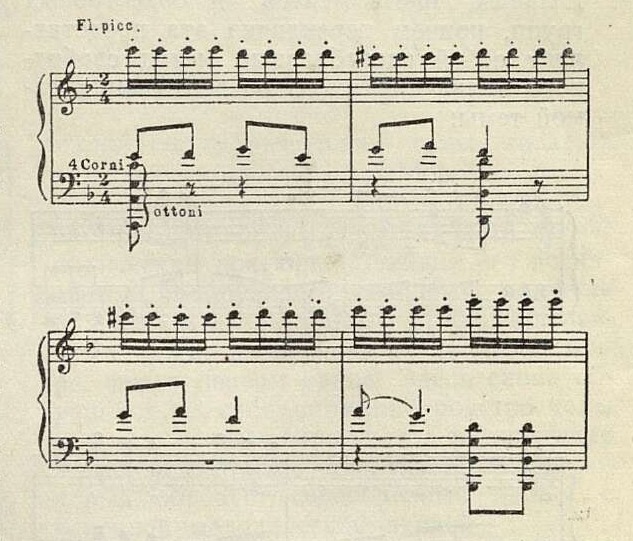

Прием контрастного сочетания различных тембров интересно представлен в третьем танце (Allegro giusto); ярко акцентированное ведение темы у четырех валторн сопоставлено здесь со стаккатирующей фигуркой флейты-пикколо, удаленной от темы на расстояние двух октав:

Большая изобретательность автора как мастера инструментовки сказывается и в том, что репризные проведения основных тем во всех танцах никогда не повторяют первое изложение, а даются в существенно обновленной оркестровой окраске; это также обогащает музыку сочностью тембровых контрастов.

«Танцы» Ходжа-Эйнатова картинны и образны. В них с большой конкретностью запечатлены и сцены современной народной жизни, и лирические настроения, навеянные прекрасными пейзажами Армении. Действительность раскрывается в них просто и непосредственно, вне

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Музыка и современность 3

- К новым успехам белорусской музыки 13

- Дела и дни оперной комиссии 17

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22

- Об одном забытом жанре критики 28

- «Сердце Картли» 33

- Симфонические танцы 37

- «Кубанская станица» 42

- Литовский фортепианный концерт 47

- Лирика революционной мечты 50

- С. В. Рахманинов 55

- Письма Серова о Глинке 68

- Слово певца 77

- До глубины души 79

- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80

- Польский оперный театр в Москве 81

- Образ композитора на экране 87

- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95

- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97

- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98

- Концерты квартета имени Комитаса 99

- «Мазовше» 100

- Галина Черны-Стефаньска 101

- Ванда Вилькомирская 102

- Сонатный вечер 103

- Вечер чешской музыки 103

- Камерные ансамбли Брамса 104

- Выступление И. Масленниковой 105

- Хроника концертной жизни 106

- Памяти А. М. Пазовского 108

- По страницам газет 109

- Новосибирские заметки 111

- Искусство служит народу 113

- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115

- За подлинно народное, реалистическое искусство 117

- Высокая награда 118

- Миссия дружбы 119

- О чем поет народ Англии 120

- Арканджело Корелли 123