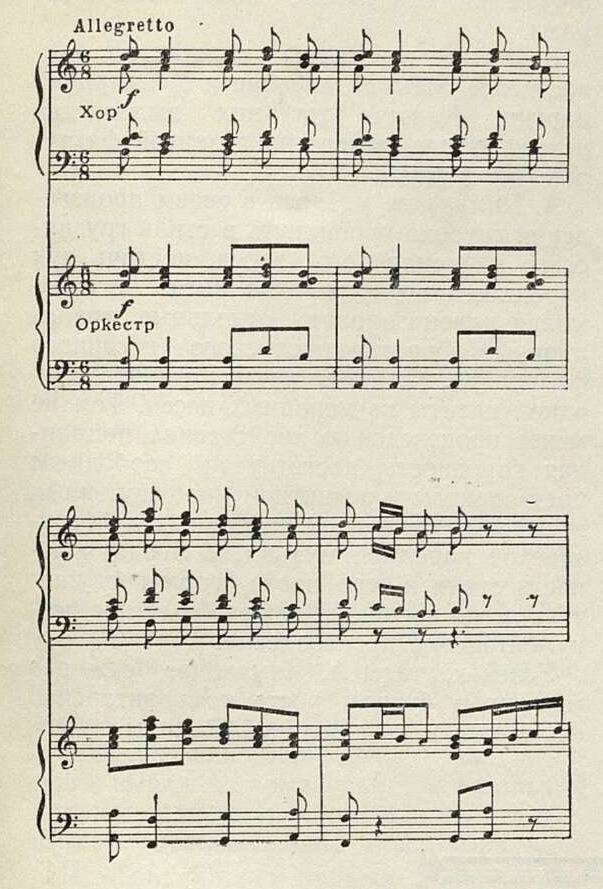

достигает мощного звучания в хоре и в оркестре. Характерная ритмика грузинского танца придает этой теме особую прелесть:

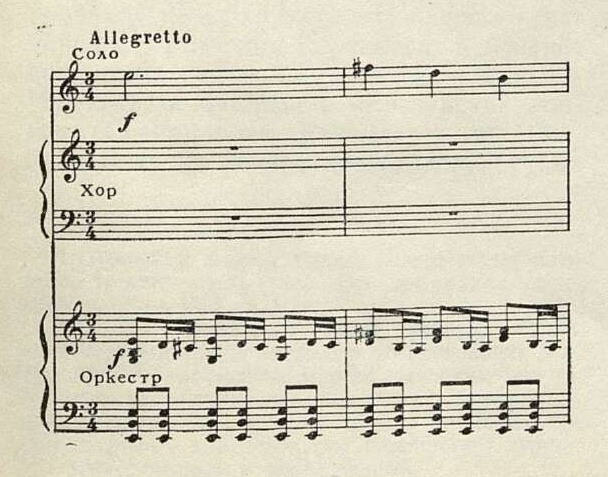

Острая ритмическая пульсация музыки еще больше усиливается в побочной партии:

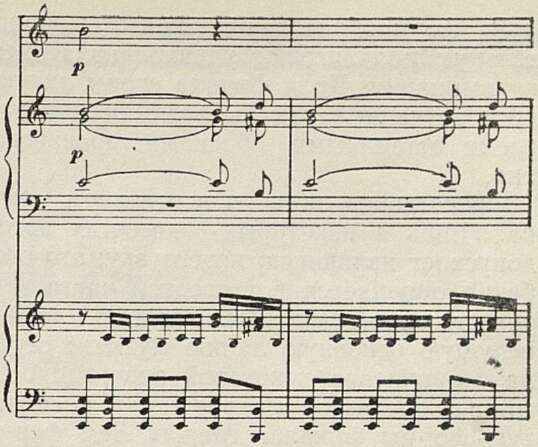

Тема побочной партии, начинаясь с переклички соло и хора (короткие фразы на напряженном оркестровом фоне), все более ширится и динамизируется. Новый, контрастный эпизод более певучего полифонического склада (средний раздел рондо-сонаты) вносит эмоциональную разрядку в напряженное музыкальное действие.

На материале среднего эпизода и главной партии финала строится величественная хоровая кода-гимн, прославляющая город Гори — родину великого Сталина.

В кантате композитор умело сочетает принципы эпической повествовательной драматургии с динамикой «сквозного действия». Широта и симфоничность мышления ощущаются как в архитектонике целого, во взаимоотношении между отдельными частями цикла, так и в рельефности и внутренней контрастности частей.

В кантате убедительно сопоставляются эпизоды, отражающие тяжелое прошлое грузинского народа и его счастливое настоящее. Светлый, торжественный характер первой части, мощная динамика и героический пафос финала вполне соответствуют тексту, передающему возвышенные мысли и благородные чувства советских людей. Иной эмоциональный строй придан двум средним частям, отображающим картины прошлого; особое место в кантате занимает третья часть — суровая и драматически напряженная звуковая фреска, проникнутая — при всей ее внешней статичности — мощным внутренним пафосом; в музыке этой части ярко ощущается строгий облик далекой старины, воспринятый острым взором современного художника.

В формообразовании кантаты значительную роль играют удачно найденные кульминации. Кода финала своим ликующим звучанием как бы возвышается над всеми остальными образами произведения.

Оркестровка кантаты в основном удачна. Лишь в некоторых моментах автор допускает излишнюю перегрузку; это особенно ощущается в четвертой части, где оркестр порой заглушает хоровую партию, ведущую основную линию музыки; отсюда — ощущение некоторой разорванности мысли, вредящее правильному восприятию формы финала. Между тем форма финала, как и других частей кантаты, отличается достаточной органичностью; только растянутый средний эпизод вносит некоторую вялость, вообще несвойственную этому произведению.

Музыкальный язык кантаты привлекает своей свежестью, национальной определенностью. Широта мелодического дыхания чувствуется как в медленных, так и в быстрых, стремительных эпизодах музыки. Красочность гармонических оборотов сочетается со строгой логикой ладотонального развития. Интересны полифонические страницы кантаты. Композитор экономно использует основные интонационные зерна произведения, трансформируя их различными приемами, выращивая из них новые, контрастные образы.

В кантате гармонично сплетены в единое целое сольная, хоровая и оркестровая партии. Каждая из них выделяется рельефностью, интересно развитой фактурой.

А. Чимакадзе удалось в своем произведении глубоко проникнуть в стиль грузинского национального эпоса, постичь дух народного творчества. Он нигде не стремился канонизировать отдельные традиционные обороты грузинского песенного фольклора. Мы не встречаем в кантате ни одной цитаты из народных песен. Тем не менее произведению свойственна подлинная народность, достигнутая свободным претворением и развитием интонационных и ладовых средств, характерных для грузинской народной музыки. Благодаря ясности стиля и стройности формы слушатель легко воспринимает это сложное, монументальное произведение.

Успех кантаты А. Чимакадзе еще раз говорит о бурном росте композиторской молодежи нашей великой Родины.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Музыка и современность 3

- К новым успехам белорусской музыки 13

- Дела и дни оперной комиссии 17

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22

- Об одном забытом жанре критики 28

- «Сердце Картли» 33

- Симфонические танцы 37

- «Кубанская станица» 42

- Литовский фортепианный концерт 47

- Лирика революционной мечты 50

- С. В. Рахманинов 55

- Письма Серова о Глинке 68

- Слово певца 77

- До глубины души 79

- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80

- Польский оперный театр в Москве 81

- Образ композитора на экране 87

- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95

- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97

- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98

- Концерты квартета имени Комитаса 99

- «Мазовше» 100

- Галина Черны-Стефаньска 101

- Ванда Вилькомирская 102

- Сонатный вечер 103

- Вечер чешской музыки 103

- Камерные ансамбли Брамса 104

- Выступление И. Масленниковой 105

- Хроника концертной жизни 106

- Памяти А. М. Пазовского 108

- По страницам газет 109

- Новосибирские заметки 111

- Искусство служит народу 113

- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115

- За подлинно народное, реалистическое искусство 117

- Высокая награда 118

- Миссия дружбы 119

- О чем поет народ Англии 120

- Арканджело Корелли 123