и как бы вскользь оброненное замечание Глинкк: «Брюллов провел молодость в Италии и по привычке любил итальянскую музыку» — позволяют догадываться, в чем была подлинная причина наметившегося охлаждения между двумя художниками. Брюллов не понял музыкально-драматургической новизны и не принял в целом одно из самых дорогих Глинке созданий. Этого Глинка не мог простить и не простил Брюллову.

***

Национальный русский сюжет в исторической картине занимал Брюллова с юных лет, так же как он смолоду привлекал и Глинку. Брюллов пытался заняться им еще в годы своего учения в Италии. Вернувшись в Россию с «Гибелью Помпеи», сделавшей знаменитым имя художника, он впервые в жизни побывал в Москве и за время, которое прожил там у Е. Маковского, совершал ежедневные прогулки по Кремлю.

Брюллов был поражен Успенским собором, «любовался, не налюбуясь, оригинальною архитектурою теремов, — рассказывал Рамазанов со слов Маковского. — Стоя на колокольне Ивана Великого, он словесно рисовал десятки ярких исторических картин: чудился ему Самозванец, идущий на Москву с своими буйными дружинами; то проходил в его воображении встревоженный Годунов; то доносились до него крики стрельцов и посреди их голос боярина Артамона Матвеева; то неслись в воздухе на конях Дмитрий Донской и князь Пожарский; то рисовалась около соборов тень Наполеона» 1. Не случайно среди работ Брюллова мы находим эскизы и «Наполеона, выходящего из Москвы», и «Минина и Пожарского», и «мальчика Петра во время стрелецкого бунта».

Брюллов, несомненно, понимал и чувствовал неповторимую оригинальность, национальное своеобразие русской архитектуры, ее органическую связь с русским пейзажем. А. Струговщикову принадлежит поэтическое описание «белой ночи», которую провели у него вместе Глинка и Брюллов; на память об этой встрече у хозяина остался «эскиз двенадцатиглавого Исаакиевского собора», сделанный Брюлловым. Последний сказал, «глядя в окно на нынешний собор», что «белый, с золотыми маковками, букет к небесам был бы лучше». Однако от понимания и даже увлечения до глубокого творческого воплощения темы было еще далеко.

Брюллов обладал большим умом, огромной любознательностью, много читал и очень многое знал. Он прекрасно отдавал себе отчет в том глубоко прогрессивном и новом, что привносили в мировую культуру лучшие, передовые представители современной ему русской литературы и искусства. Брюллов преклонялся перед Пушкиным и, по свидетельству своего ученика Мокрицкого, «восхищался каждой строкой и каждой мыслью знаменитого поэта» 2. Несомненно, мыслью Пушкина были навеяны слова Брюллова об истории Карамзина, читанной им для «Осады Пскова»: «Здесь всё цари, а народа нет» 3. И чем, как не пушкинским «Борисом Годуновым», была подсказана многофигурная стихийно динамическая композиция эскиза «Осады Пскова»?

Картина о патриотическом подвиге русского народа (а именно эта тема привлекала Брюллова) должна была обладать не только большой выразительной силой, но прежде всего правдой, верностью истории, характеру и художественной культуре народа. Работая над картиной «Осада Пскова», он специально ездил во Псков изучать на месте необходимые ему материалы, исторические памятники. Неудача, постигшая художника в этой работе, заставляет думать, что она была не столько результатом внешних причин, сколько следствием внутреннего разлада.

Важнейшая проблема русской художественной культуры — народность — волновала и Брюллова. Высоко ценя народность Пушкина и Гоголя, он был в состоянии умом понять ее и в творчестве Глинки.

Но сам Брюллов, воспитанный с раннего отрочества в стенах Академии художеств, не знал народ так близко и глубоко, как знал его Глинка. Не в этом ли основная причина того, что после «Гибели Помпеи» Брюлловым не было создано ни одной значительной исторической

_________

1 Н. Рамазанов. Материалы для истории художеств в России, кн, I, стр. 186 и 189,

2 Там же, стр. 188.

3 См. «Русская старина», т. XV, 1876, стр. 627.

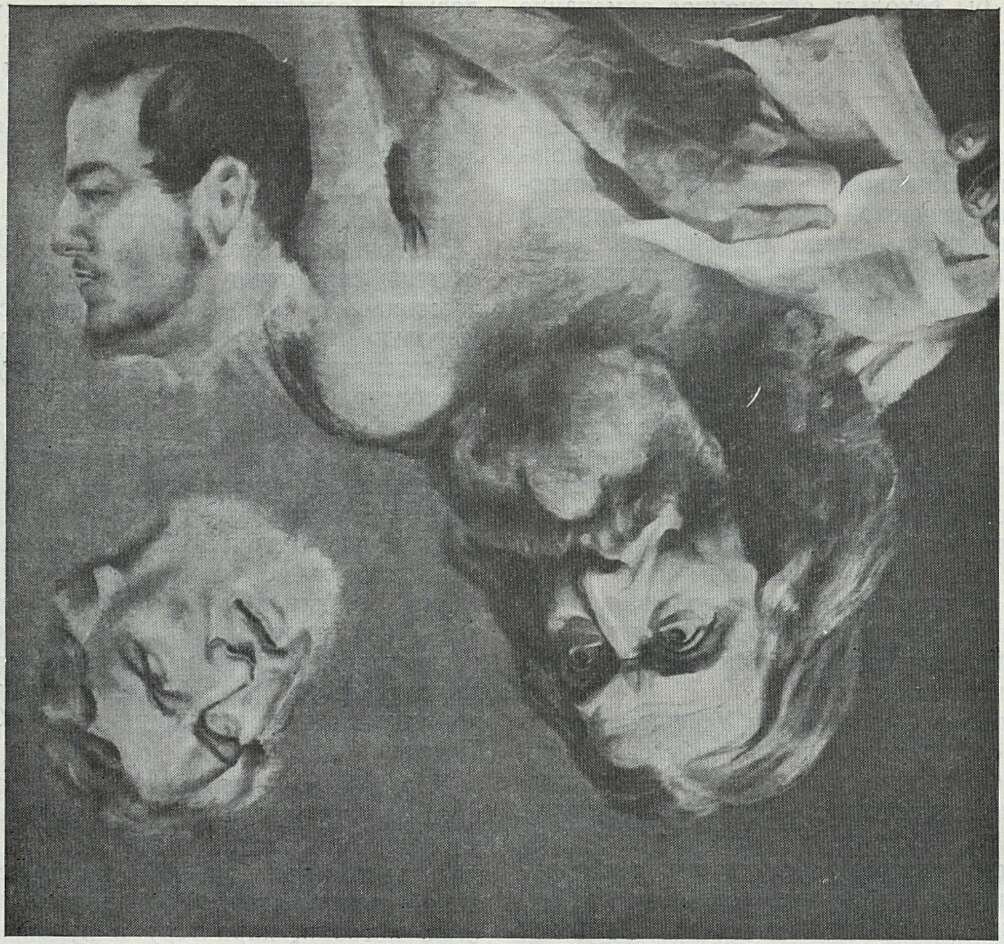

Эскиз портрета М. Глинки работы К. Брюллова на этюде Иоанна Богослова

Государственный Русский музей

картины? Показательно также, что из всех пушкинских сюжетов он остановился лишь на «Бахчисарайском фонтане» (не считая упоминавшихся эскизов к «Руслану и Людмиле»). Наедине с собой Брюллов сознавал предел своих возможностей...

По-видимому, и Глинка, всегда любивший талант Брюллова, в последние годы стал более критически относиться к его творчеству. В 1852 году он писал из Парижа Серову: «Лувр чудо comme toiles et marbres l. Из первых 3 Веронеза непостижимой красоты — Les nôces de Cana 2 по-моему перла музеума — картина едва ли не большего размера, чем Помпея и Змий (картины Брюллова и Бруни — И. Г.], которые обе ею уничтожены в прах». Если живая пластическая красота персонажей «Гибели Помпеи», ее динамика и горячий колорит, естественно, могли в свое время увлечь Глинку, то с расширением художественного кругозора он не мог уже не видеть ее недостатков — условности композиции, освещения, жестикуляции. Можно предположить, что зрелые вкусы Глинки в искусстве были ближе к А. Иванову, чем к Брюллову.

***

Несмотря на долгие годы дружеского общения, Брюллов не написал законченного портрета Глинки 3, как не написал

_________

1 Холста и мрамора.

2 «Брак в Кане Галилейской».

3 Принадлежность Брюллову акварельного портрета Глинки, хранящегося в Музее Пушкина Академии наук СССР, весьма сомнительна: в блестящем портретном наследии Брюллова он выглядит чуждой страницей. Вероятнее всего, эта акварель принадлежит Мокрицкому, который знал Глинку и писал его портрет.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Речь товарища И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии 7

- По пути народности и реализма 12

- Мысли о советской музыке 18

- Новая симфония С. Прокофьева 21

- Заметки об исполнительстве 25

- О выразительности музыкального образа 30

- На родине Ивана Сусанина 40

- Колхозный симфонический оркестр 46

- Народная песня в современном быту белоруссов (Очерк второй) 49

- Песни Горьковской области 57

- Песенные традиции вознесенских ткачей 60

- Глинка и Брюллов 68

- Композитор пушкинской поры 80

- К биографии Бизе 85

- Песня в газете 94

- Неуважение к читателю 96

- По страницам газет 97

- Музыкальная самодеятельность Армении 100

- Помогать развитию художественной самодеятельности 102

- Книга об узбекском оркестре 103

- О скрипичных мастерах 104

- Халтурная работа 105

- Нотографические заметки 107

- Хроника 110

- Памяти Валентина Макарова 113

- В авангарде музыкальной культуры современности 114

- Верность за верность — любовь за любовь! 116

- Образы народных песен в рисунках М. Алеша 118

- Трагическая судьба музыки в США 123

- Зарубежная хроника 127

- Выдающийся русский певец 130