«Симфонического дифирамба» М. Гнесина; эти и многие другие сочинения не смогли воплотить задуманных авторами программ из-за модернистской усложненности музыкального стиля. Точно так же не достигали своей цели многочисленные произведения, «актуальные» по своим заголовкам или текстам, но примитивные, бедные по музыкальному языку. И в тех и в других случаях приходилось отмечать несоответствие музыкальной формы композиторскому замыслу.

В чем же заключается искусство нового в нашей музыке — при наличии традиционных, сложившихся в прошлом средств музыкальной выразительности?

Во-первых, в умении отобрать из богатейшей сокровищницы музыкально-выразительных средств, накопленных народным и профессиональным искусством прошлого и настоящего, именно те средства, которые способны служить раскрытию нового содержания. Это умение отсеять все ненужное, неподходящее или малоценное, ненужное для данного образа. Это способность художника, кровно связанного с современностью, «исключить» в мелодии, гармонии, оркестровке все обезличенное, обесцвеченное, несозвучное новым образным задачам.

Об этом умелом отборе верных и точных средств выражения говорил когда-то Римский-Корсаков, который видел одну из важнейших сторон искусства композитора в умении «избегать всего противоречащего» избранному им музыкальному стилю. Видимо, талант композитора, свойственное ему чувство национального стиля и живое ощущение современности и определяют метод «отсева» тех музыкально-выразительных средств, которые не подходят для раскрытия задуманного им жизненного образа.

В практике советского музыкального творчества непрерывно происходит естественный отсев тех или иных выразительных средств и стилистических приемов. Так, оказываются излишними, ненужными для воплощения реалистических образов современности многие гармонические и оркестровые приемы, характерные для музыки импрессионистов или позднего Скрябина. Еще в двадцатые годы влияние этих стилей было довольно сильным в творчестве некоторых советских композиторов. Сейчас это стало анахронизмом: утонченные, «вкусные» созвучия, нарочитые красочные эффекты, призванные передать изысканные чувствования интеллигента периода буржуазного декаданса, оказываются неуместными при создании образов советской действительности.

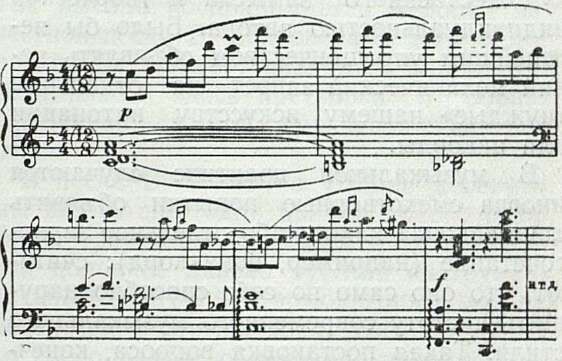

Композиторы наши отбрасывают и те приемы утонченной звуковой красивости, которые связаны с чувственным миром неустойчивых гармоний позднего романтизма. Эти раздражающе пряные гармонии, родившиеся в связи с томлениями Тристана или Лорелеи и имеющие свой глубокий смысл в произведениях Вагнера или Листа, позднее попали в сферу джаза, превратились в «общее место». И когда мы слышали отголоски подобных гармоний, скажем, у И. Дунаевского, во вступлении к песне Анюты из фильма «Веселые ребята», или в лирической песне Ю. Милютина из фильма «Сердца четырех», нас эти «неприятнейшие красивости» раздражали.

Позднее и Дунаевский и Милютин отказались от подобных гармонических «красот», стали отбрасывать, отсеивать их, как нечто не соответствующее простоте и ясности лирических чувств советских людей.

Интересно наблюдать, как развиваются некоторые композиторы Советской Прибалтики, воспитанные на традициях французского импрессионизма. Под воздействием советских художественных принципов они отказываются от прежнего «равнения на Дебюсси» и ищут интонационный материал для своего творчества в родных национальных напевах (назовем для примера новейшие произведения С. Вайнюнаса — его скрипичную сюиту на литовские темы и фортепианный концерт,

резко отличающиеся своим ясным, национально определенным стилем от некоторых его прежних сочинений, насыщенных пассивными «дебюссизмами»).

В современных лирических песнях оказываются неуместными характерные мелодические и ладовые обороты «жестокого романса» с его томными вздохамизадержаниями и чувствительными опеваниями опорных звуков лада. Эти приемы, утвердившиеся когда-то в русском бытовом романсе начала XIX века, впоследствии опростились, обесцветились и в «сниженном» виде перешли в мещанскую песню конца XIX – начала XX веков. Иногда мы слышим отзвуки этой лирики в советской песне, ощущая их явное несоответствие характеру и духу современного человека.

Конечно, отбор необходимых для современного композитора выразительных средств представляет собой сложный процесс, определяемый особенностями художественного замысла и творческой индивидуальностью автора. Было бы нелепейшим упрощенчеством объявлять некий механический запрет на отдельные «чуждые» нашему искусству интонации или аккорды.

В музыкальной практике [случаются иногда смехотворные попытки объявить «вне закона» какое-либо отдельное звукосочетание (например, нонаккорд): считают, что оно само по себе способно нарушить чистоту современного музыкального стиля. Такая постановка вопроса, конечно, грубо примитивна. Все зависит от соответствующего художественного контекста, от образно-звукового окружения, в котором оказывается данный музыкальный оборот. Пушкин писал: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Путь обновления, развития музыкального языка заключается и в специфических для музыки возможностях переосмысления, творческого преображения традиционных выразительных средств, в своеобразном переинтонировании старых, знакомых слушателю выразительных элементов. Известно, что и классики, обращаясь к богатствам народно-музыкального языка, к музыкально-стилистическим традициям своего времени, относились к ним творчески, применяя их в соответствии с новыми, индивидуальными художественными замыслами. Так, скажем, когда кучкисты учились у Глинки, они вовсе не повторяли знакомых глинкинских оборотов, а смело, творчески развивали традиции великого учителя.

Столь же смело, новаторски русские классики разрабатывали богатства народной песни. Так, некоторые старинные напевы, услышанные композиторами в народе, освобождались от элементов архаичности, областной узости, от всего случайного и преходящего и, включенные в профессиональную музыку, приобретали новое, обогащенное значение. Вспомним, например, такие гениальные образцы русской народной песни, как «Исходила младешенька» или «Сидел Ваня»: оба эти напева стали широко известны не в их первоначальных фольклорных вариантах, а уже в том виде, в каком они были записаны и обработаны Мусоргским и Чайковским.

В советской музыке элементы традиционной народной мелодии также часто предстают в обновленном виде. Многие отличные советские песни возникли в результате ритмического и отчасти ладогармонического преображения знакомых с давних времен народно-песенных образцов.

О возможности творческого переосмысления старых народных напевов говорил Горький в своей заключительной речи на 1-м Всесоюзном съезде писателей в 1934 году. Поставив перед поэтами и композиторами задачу создания новых советских песен, он сказал: «Старорусские, грузинские, украинские песни обладают бесконечным разнообразием музыкальности... Старинная мелодия, даже несколько измененная, но наполненная новыми словами, создает песню, которая будет усвоена легко и быстро. Надо только понять значение ритма: запевку «Дубинушки» можно растянуть на длину минуты, но можно спеть и на плясовой ритм».

Не оперируя сложными музыковедческими формулами, Горький очень метко определил путь переосмысления старых песенных традиций — путь, широко используемый авторами многих произведений советской музыки. Это метод интонационно-ритмического переосмысления, а также качественно иного сочетания различных элементов, ранее существовавших порознь.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Речь товарища И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии 7

- По пути народности и реализма 12

- Мысли о советской музыке 18

- Новая симфония С. Прокофьева 21

- Заметки об исполнительстве 25

- О выразительности музыкального образа 30

- На родине Ивана Сусанина 40

- Колхозный симфонический оркестр 46

- Народная песня в современном быту белоруссов (Очерк второй) 49

- Песни Горьковской области 57

- Песенные традиции вознесенских ткачей 60

- Глинка и Брюллов 68

- Композитор пушкинской поры 80

- К биографии Бизе 85

- Песня в газете 94

- Неуважение к читателю 96

- По страницам газет 97

- Музыкальная самодеятельность Армении 100

- Помогать развитию художественной самодеятельности 102

- Книга об узбекском оркестре 103

- О скрипичных мастерах 104

- Халтурная работа 105

- Нотографические заметки 107

- Хроника 110

- Памяти Валентина Макарова 113

- В авангарде музыкальной культуры современности 114

- Верность за верность — любовь за любовь! 116

- Образы народных песен в рисунках М. Алеша 118

- Трагическая судьба музыки в США 123

- Зарубежная хроника 127

- Выдающийся русский певец 130