Напомним о том, что такие широко любимые в нашей стране и вполне современные песни, как «Полюшко» Л. Кншпера или «Щорс» М. Блантера, по своему ладовому и мелодическому строю весьма близко связаны с традициями русской крестьянской лирики; однако сочетание этих традиционных элементов с новой поэтической основой, с активной ритмикой кавалерийского шага придало этим песням и новое художественное качество. Напомним основные темы оратории «Песнь о лесах» Д. Шостаковича, которые мелодически связаны с некоторыми старыми народными песнями («Я вечор млада», «Златые горы» и пр.) и тем не менее воспринимаются, как вполне современные.

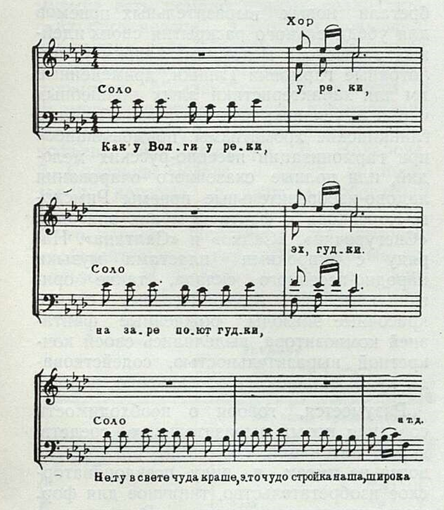

Даже такая ярко современная песня, как хор В. Макарова «Как у Волги-реки» из сюиты «Река-богатырь», по интонационному строю связана с традициями классической крестьянской песни:

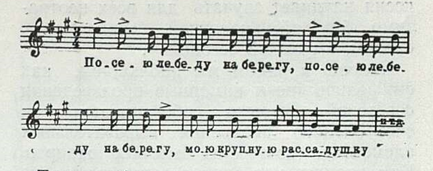

основной мелодико-ритмический рисунок запева очень близок популярнейшей хороводной песне «Посею лебеду на берегу»; в свое время эта звонкая, задорная мелодия вошла в обиход русской армии, превратившись в любимую солдатскую песню (ом. известный сборник русских песен Н. Лопатина и В. Прокунина, № 40):

Таким образом, старая крестьянская песня дала основу для создания нового, очень выразительного звукового напева. И композитор, конечно, поступил правильно, обратившись к неиссякаемому народному источнику.

Примеры существенного пересмотра, образного переосмысления традиционных мелодических оборотов весьма разнообразны. Они не исчерпываются внедрением маршевых ритмов в сферу традиционной распевной лирики. В иных случаях происходит обратный процесс, когда плясовой напев как бы олиричивается, приобретает черты мягкой распевности. Так именно воспринимается мелодия известной песни В. Соловьева-Седого «Едет парень на телеге»: знакомый напев русской пляски здесь претворен в образе улыбчивой, светлой, лирически-сюжетной песни.

В песне В. Захарова «Вдоль деревни» мы видим еще один пример нового сочетания традиционных элементов: во второй половине напева русский инструментальный наигрыш гармошечного склада перенесен в партию хора; этим достигнуто своеобразное обновление народно-русской хоровой сферы чисто инструментальными оборотами.

Напомним еще замечательный хор «Торжество труда» — третью часть «Кантаты о Родине» А. Арутюняна, построенную на характерном пятидольном метроритме армянской плясовой песни: импульсивная ритмика традиционной песни-пляски оказалась отличной основой для создания современного образа радостного трудового дня советских людей.

Подобные творческие находки наших композиторов содействуют изменению, обновлению привычных музыкально-выразительных средств, подчиняя их новым образным задачам. Именно об этом важном творческом процессе писал Б. Асафьев: «Двумя-тремя интонационными оборотами можно внушить известнейшим, казалось бы, сочетаниям новую жизнь, новый тонус, «советизируя» их, и тогда

песня начинает звучать для всех неотразимо близкой, понятной, «приветной», словом, «музыкой сегодня» 1.

Сплошь и рядом мы наблюдаем, как симфонические и камерные произведения советской музыки обогащаются за счет смелого внедрения выразительных элементов, взятых из бытовых жанров. Как пленяет нас словно выхваченная из быта пионерская фанфара в четвертой части «Песни о лесах» Д. Шостаковича! Композитор мог услышать этот задорный сигнал пионерской трубы в реальной жизни — где-либо за городом, в районе пионерских лагерей; включение этой жанровой детали в ораторию придало музыке реалистическую достоверность.

В одной из своих пьес для струнного квартета — «Сачидао» — С. Цинцадзе талантливо воспроизводит тембр и характерную фактуру игры на зурне; опять-таки живой элемент жанровой музыки, неожиданно перенесенный из деревенского уличного быта в строгую сферу камерного инструментализма, вдохнул в нее свежую струю. Слушатель словно увидел перед собой реальную картину народного быта («Сачидао» — грузинский напев, исполняемый во время деревенских спортивных игр). В «Танцевальной поэме» Б. Лятошинского в сферу густых звучностей симфонического оркестра вдруг врываются специфические тембры народно-украинской «троистой музыки» (подражание сельскому инструментальному трио).

Такое внедрение обиходных народнобытовых жанровых элементов в сложные жанры профессиональной музыки содействует их освежению, приближению к жизни. Нам думается, что наши композиторы, особенно симфонисты, мало пользуются этим испытанным реалистическим средством. Разве не заслуживает талантливого и острого претворения в симфонии и оперной музыке русская деревенская частушка с ее хлестким юмором, декламационной остротой и неисчерпаемым богатством ритмов? То же относится к музыке народных гуляний, воинского обихода, к современной трудовой песне и т. п.

Конечно, говоря о переосмыслении традиционных музыкально-выразительных средств, следует понимать под этим глубоко творческое претворение, обогащение их, подчиненное новаторским задачам советского искусства, а не пассивные перепевы и не слегка завуалированные повторения старых, запетых и заигранных, песенных и симфонических образцов.

Говоря о развитии образно-интонационного строя советской музыки, мы имеем в виду не только отсев, исключение всего несозвучного, устаревшего, не только переосмысление и новый синтез традиционных элементов, но и создание нового на основе законов и норм, сложившихся в процессе многовекового развития музыкального искусства. Ведь и большие писатели прошлого неоднократно создавали новые слова, обогащали словесный язык народа ценными неологизмами, вошедшими в быт. В недавние годы много новых словообразований внес в поэзию В. Маяковский.

А разве композиторы-классики не изобретали новых выразительных приемов для убедительного раскрытия своих идейных замыслов? Вспомним, например, целотонные гармонии Глинки, примененные им для характеристики злых волшебных чар в «Руслане»; вспомним излюбленные глинкинские хроматизмы, применявшиеся при гармонизации песенно-русских мелодий, или полные сказочного очарования ладово-изобразительные приемы Римского-Корсакова в фантастических эпизодах «Снегурочки», «Садко» и «Салтана». Наряду с широкими пластами музыки народно-песенного склада, такие оригинальные по гармоническому стилю, красочные эпизоды, рожденные фантазией композитора, выделялись своей конкретной выразительностью, содействовали художественному обогащению целого.

Разумеется, говоря о необходимости создания новых выразительных средств, новых интонаций, гармоний, ритмов, мы вовсе не имеем в виду псевдоноваторское изобретательство, типичное для формалистического искусства. Речь идет о том новом в музыкальном языке, что способствует усилению, обогащению музыкальных образов, сохраняя при этом необходимые условия реалистического творчества — красоту и общепонятность, правдивость и широкую доступность.

_________

1 См. его статью «Мысли о советской музыке» в настоящем номере журнала, стр. 11.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Речь товарища И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии 7

- По пути народности и реализма 12

- Мысли о советской музыке 18

- Новая симфония С. Прокофьева 21

- Заметки об исполнительстве 25

- О выразительности музыкального образа 30

- На родине Ивана Сусанина 40

- Колхозный симфонический оркестр 46

- Народная песня в современном быту белоруссов (Очерк второй) 49

- Песни Горьковской области 57

- Песенные традиции вознесенских ткачей 60

- Глинка и Брюллов 68

- Композитор пушкинской поры 80

- К биографии Бизе 85

- Песня в газете 94

- Неуважение к читателю 96

- По страницам газет 97

- Музыкальная самодеятельность Армении 100

- Помогать развитию художественной самодеятельности 102

- Книга об узбекском оркестре 103

- О скрипичных мастерах 104

- Халтурная работа 105

- Нотографические заметки 107

- Хроника 110

- Памяти Валентина Макарова 113

- В авангарде музыкальной культуры современности 114

- Верность за верность — любовь за любовь! 116

- Образы народных песен в рисунках М. Алеша 118

- Трагическая судьба музыки в США 123

- Зарубежная хроника 127

- Выдающийся русский певец 130