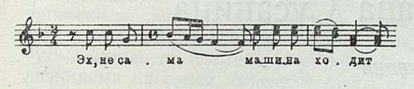

Ведь и народ не только сохраняет и переосмысливает старое в своем песенном искусстве, но в процессе обогащения, развития национального интонационного стиля создает и новые интонации, новые мелодические, ритмические, ладовые обороты. Привлекает, например, своеобразный, полный юмора оборот большой септимы в современной народной песне «Не сама машина ходит». Этот оборот не был общеупотребителен в старой народной песне. Его ввели в практику современные народные певцы:

Таких примеров немало. Вспомним характерный синкопический ритм украинской песни «Яблочко», широко распространившейся в годы гражданской войны.

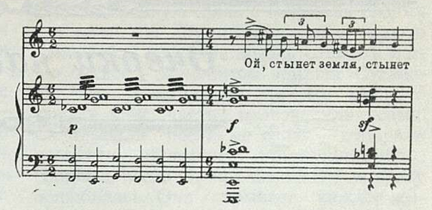

Да и в профессиональной советской музыке есть немало ценных реалистических произведений, в которых новизна и жизненная сила образов вызвали к жизни новые приемы музыкальной выразительности. Можно было бы привести в пример некоторые лучшие произведения Н. Мясковского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Давиденко, В. Захарова, В. Соловьева-Седого и других композиторов, которые по-разному обогатили общенародный музыкальный язык русского народа. Напомним своеобразные изобразительные гармонии, которые использовал М. Коваль в начале сцены казни в своей оратории «Емельян Пугачев»:

Бесспорно, в этих гармониях, несмотря на их чисто красочный, нефункциональный характер, есть своя реалистическая выразительность: это образ злой стихии, мрачного, тягостного предчувствия. Сперва кажется, что эти гармонии должны прийти в противоречие с последующими глубоко народными песенными образами. Но этого не происходит. Наоборот, после этих гармоний особенно рельефно и выразительно звучит песенно-народная тема траурного хора. Думается, что такого рода гармонические новшества, содействующие усилению драматической выразительности в советской музыке, вполне оправданы. Борьба с формализмом, с кабинетным изобретательством не исключает творческого новаторства, наряду с широким использованием и претворением всех традиционных выразительных средств.

Творческое новаторство является непременным условием дальнейшего прогресса нашего музыкального искусства. Мы помним замечательные слова В. И. Ленина, сказанные в его известной статье о партийности в литературе: «Литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию... В этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию».

Обогащение мелоса, ритмики, ладового строя советской музыки, совершенствование ее гармонических и тембровых средств должны служить усилению реалистической выразительности, углублению ее жизненного содержания, обогащению ее образного строя.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

На родине Ивана Сусанина

А. Медведев

Домнино

— Повел он их ближе к вечеру. Погода будто бы тихая, а по всему видно было — жди бурана. Пошли сначала берегом, во-он там... мимо Кузмищенской горки, и в лес. Тогда кругом леса были сильные, густые... К ночи метель поднялась. Вихрит, крутит, дороги, конечно, не видать... Тут, значит, и сбил он поляков с пути, стал по лесу вкруг одного места водить. А им где ж разобраться: снег метет, ветер воет, только бы не отбиться от своих. Поводил он их сколько-то времени, а потом по тропочке прямо в болото и завел. Вперед лошади стали тонуть...

— Пеши поляки были, — поправляет кто-то рассказчика. — Кони у них еще в дороге пали.

— Ну, значит, без коней... Да-а... стали тонуть. А в болоте места такие есть, ну, вроде окошек, попал туда — как в прорубь ухнешь, конец. Поляки смекнули: что-то не так. Приступили к нему с саблями. Тут-то он им и открылся. Враги ему: «Убьем!», а Сусанин спокойно: «Этого не боюсь! Родину не выдам! А вам всем здесь — гибель!..» С тем и принял смерть...

Мы стоим на краю деревни Домнино, на высоком правом берегу некогда большой реки Шачи. Отсюда открывается просторный вид. В сердце надолго западает спокойная красота здешних мест. В обе стороны меж холмов лежит широкая пойма, по величине которой угадываются некогда могучие размеры реки. Вся пойма в зелени, по склонам ее светлеют поля овса и льна. На том берегу виднеются крыши деревни, за нею — лес, еле заметный отсюда. Направо тоже тянутся поля, леса, а по ближнему холму жгутиком поднимается вверх дорога и теряется вдали.

Михаил Тимофеевич Шустин, невысокий плотный старик, показал рукою налево: «Там это место, где Сусанин погиб. Возле Анферова. Помнят ведь люди...»

Рассказывает он охотно. Говорит о том, как зять Сусанина Богдан Сабинин будто бы подал царю Михайле челобитную, чтобы выхлопотать для семьи льготы. До царя-то бумага шла «долгонько», то ли год, то ли два. Царь, подумав, решил «в назиданье подданным» сделать всех родственников Сусанина белопашцами, освободить их от налогов. Будто бы дали Богдану Сабинину землю в Коробове, верстах в пятидесяти от Домнина. Земля досталась хорошая, жирная — «хоть в пирог ее запекай». Только ненадолго это было. Землю забрал себе монастырь, согнал Богдана с места. Так все и заглохло...

Память о Сусанине живет в этих местах крепко, прочно. Говорят о нем часто и с любовью, восстанавливают все подробности. Величие подвига простого русского человека горит во всех этих простых рассказах неугасимо и ярко...

Наступил вечер. Колхозники возвращались с покоса. Сверху видны были маленькие фигурки людей и у каждой на плече тонкие, как прутики, грабли

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Речь товарища И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии 7

- По пути народности и реализма 12

- Мысли о советской музыке 18

- Новая симфония С. Прокофьева 21

- Заметки об исполнительстве 25

- О выразительности музыкального образа 30

- На родине Ивана Сусанина 40

- Колхозный симфонический оркестр 46

- Народная песня в современном быту белоруссов (Очерк второй) 49

- Песни Горьковской области 57

- Песенные традиции вознесенских ткачей 60

- Глинка и Брюллов 68

- Композитор пушкинской поры 80

- К биографии Бизе 85

- Песня в газете 94

- Неуважение к читателю 96

- По страницам газет 97

- Музыкальная самодеятельность Армении 100

- Помогать развитию художественной самодеятельности 102

- Книга об узбекском оркестре 103

- О скрипичных мастерах 104

- Халтурная работа 105

- Нотографические заметки 107

- Хроника 110

- Памяти Валентина Макарова 113

- В авангарде музыкальной культуры современности 114

- Верность за верность — любовь за любовь! 116

- Образы народных песен в рисунках М. Алеша 118

- Трагическая судьба музыки в США 123

- Зарубежная хроника 127

- Выдающийся русский певец 130