Произведения словацких композиторов

Творчество словацких композиторов, к сожалению, мало известно советской музыкальной общественности. Естественен интерес, вызываемый первым знакомством с произведениями этой одаренной и профессионально сильной группы композиторов.

По нескольким симфоническим, хоровым и инструментальным сочинениям, полученным недавно из Словакии, трудно, конечно, судить о современном состоянии словацкой музыки в целом или о творческом пути раввития каждого из композиторов.

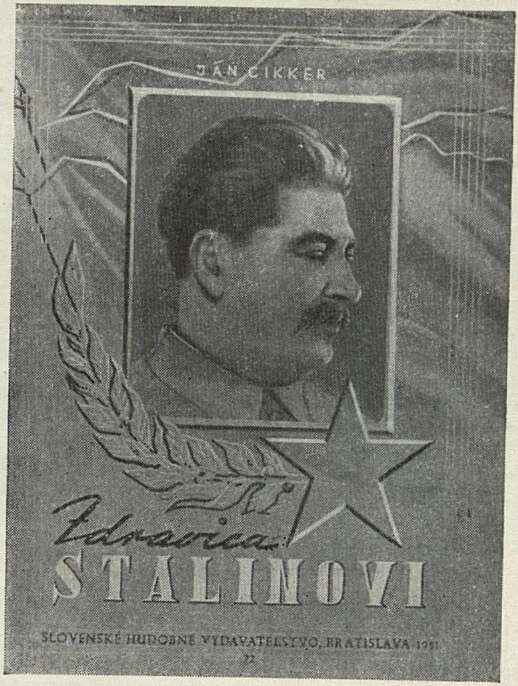

Рецензируемые произведения очень различны по степени значительности, масштабности замысла, по формам. Наиболее глубокое и целеустремленное содержание — в кантате «Здравица Сталину» Яна Циккера, удостоенного за это сочинение Государственной премии Чехословацкой Республики.

В этой кантате, прославляющей великого вождя трудящихся, знаменосца мира, творца человеческого счастья, наиболее ярко выражена народность музыки.

В свободно льющихся темах кантаты много задушевности, эпической широты, что так свойственно музыке славянских народов. Очень близка русской народной песне основная тема, приобретающая в развитии героический характер. Светлый характер музыки подчеркивается эпизодом танцевального склада, разделяющим две распевные темы кантаты.

При общей цельности формы, убедительном соотношении внутренних разделов сочинения обращает на себя внимание некоторая робость тематического развития: автор нередко прибегает к прямому или секвенционному повторению тем, что порой производит впечатление статичности.

Большими художественными достоинствами отличается и «Словацкая сюита» для симфонического оркестра Я. Циккера. Программа сюиты обусловила лиризм и живописность музыки: это небольшие картины летней природы Словакии во всем разнообразии ее красок — от яркого солнечного дня до озаренной холодным светом звезд ночи. Музыка сюиты проникнута колоритом народных песен — мечтательных, жизнерадостных, шутливых. Содержание сюиты благодаря этому выходит за пределы чистой пейзажности. Мы ощущаем в этой музыке тонко и поэтично воплощенные душевные черты народа, его искренность, простодушие, юмор.

Сюита мастерски оркестрована. Лишь иногда импрессионистически созерцательный характер музыки (например, средний эпизод третьей части) определяет чрезмерную утонченность оркестровых красок.

Картинам природы Словакии посвящена также оркестровая сюита «В долине Вага» Александра Мойзеса. В ней пять частей, как и в «Словацкой сюите» Я. Циккера. Однако есть существенное различие в музыке обеих сюит. В отличие от лирических жанровых зарисовок Я. Циккера в сюите А. Мойзеса даны обобщенные образы природы Татр, Дуная, Моравы — могучих гор и рек Чехословакии. Эти образы композитор связывает с образом «навсегда свободного народа под Татрами» — как пишет автор в программном предисловии.

Замыслу композитора соответствует и избранный им метод симфонического развития основного лейтмотива, объединяющего все части сюиты. Композитору хорошо удалось изображение суровых стихийных сил природы. Музыка способна покорить слушателя цельностью, логичностью своей концепции. Надо заметить, однако, что в тематическом материале сюиты нет столь непосредственной близости к народному музыкальному творчеству, как в сюите Я. Циккера. Музыкальное мышление композитора более рационалистично, более отвлеченно.

С несколько иной стороны предстает А. Мойзес в своей «Поэтической сюите» для скрипки с фортепиано.

Можно согласиться с высказыванием Богуслава Валаштяна, автора предисловия к «Поэтической сюите», относительно богатой мелодической, гармонической и тембровой изобретательности композитора, проявившейся в этом произведении.

Поэзия сюиты обращена в глубокую старину: в сюите есть и «Великосветский танец XVII века» и «Баллада» о богатыре и прекрасной деве словацкого средневековья. Нам не совсем ясно, оправданием или укоризной автору звучат следующие слова в упомянутом предисловии: «Композитора как будто не затрагивает усиливающаяся трагедия войны, и он ищет свою музыку в поэзии» («Поэтическая сюита» написана в 1940 году). Во всяком случае, противопоставление поэзии действительности никак нельзя признать правильным. И при всем изяществе фактуры произведения в нем ощущается налет стилизации, отдаляющий его от жизни.

Лирические настроения воплощены в сонате для скрипки с фортепиано Ладислава Голоубка.

Три части сонаты не равноценны по своим художественным достоинствам. Менее интересна первая часть с ее созерцательными, несколько вялыми по мелодике темами, зыбкой гармонизацией с обилием нонаккордов и хроматического движения. Зато очень привлекательна основная тема второй, медленной части: по законченности и рельефности она как бы создана для вариационного развития. Автор не пошел по этому пути, построив Andante cantabile в трехчастной форме со средним эпизодом, уступающим по содержательности основной теме. Наиболее цельное впечатление производит третья часть, написанная в форме рондо, — светлая, грациозная, с выразительными контрастными темами.

Эмоциональной непосредственностью отличается «Маленькая сюита с пассакалией» для фортепиано Эугена Сухоня. Интимная лирика сюиты напоминает лирику фортепианных пьес Скрябина, однако без ее внутренней стихийности. В центральной части сюиты-пассакалии полифония не выражена с полной силой из-за преобладающего гомофонного мышления, как бы растворяющего в себе полифонические замыслы автора.

В «Серенаде» для струнного оркестра Э. Сухоня заметно противоречие между жанровым замыслом композитора и средствами его художественного воплощения.

«Марш», «Колыбельная песня», «Скерцо», «Ноктюрн» и «Финал», составляющие «Серенаду», написаны вне живой связи с народно-бытовой музыкой. В них нехватает жанровой определенности. Более выразительны лирические пьесы, хотя и их мелодика не лишена некоторой отвлеченности.

Глубоко разочаровывает фантазия для фортепиано «Plust» Андрея Оченаша. Трудно понять душевные стимулы, приведшие к созданию этого надуманного произведения, лишенного связи с миром реальных жизненных образов. Правда, в эпизоде Росо meno mosso е lirico появляется проблеск искреннего чувства печали; однако упорная, навязчивая остинатная фраза в левой руке на протяжении 22 тактов не позволяет развиться мелодической мысли, создавая образ крайней неподвижности.

Зная выразительные песни А. Оченаша, хочется думать, что это далекое от задач реалистического искусства произведение является случайным в его творчестве.

Знакомство даже с немногими произведениями словацких композиторов приводит к выводу о широких возможностях развития словацкого музыкального творчества. Плодотворность этого развития зависит от преодоления индивидуалистических настроений, в какой-то степени проявляющихся еще в некоторых произведениях.

На примере «Здравицы Сталину» и «Словацкой сюиты» Я. Циккера, сюиты «В долине Вага» А. Мойзеса видно, как обращение композиторов к жизни народа углубляет содержание их творчества, делает его значительным, впечатляющим.

Хочется пожелать словацким композиторам большей смелости в воплощении жизненных образов современности, большей близости к прекрасному музыкальному искусству своего народа.

В. Белый

Кантата о народной стройке

Недавно я ознакомился с интересным сочинением видного композитора Германской Демократической Республики Оттмара Герстера. Это кантата для трех солистов, смешанного хора, детского хора и симфонического оркестра «Металлургический комбинат "Ост"». Кантата посвящена строительству гигантского завода. Текст — поэта Ганса Мархвица.

Произведение это задумано как своеобразное музыкально-поэтическое повествование о народной стройке, рассказ о том, как возрождается индустриальная мощь страны, призванная служить не черному делу захватнических войн, а благосостоянию немецкого народа, делу защиты мира во всем мире.

Воздвигаемый на Одере комбинат «Ост» занимает выдающееся место в пятилетием плане строительства новой, демократической Германии. Могучим творческим порывом охвачен большой коллектив строителей, с каждым днем множится число стахановцев-ударников, совершающих трудовые подвиги. О комбинате «Ост» слагают стихи и песни, лучшие люди стройки пользуются всенародной известностью в стране.

Композитор и поэт поставили перед собой трудную задачу — раскрыть в простых и убедительных художественных образах величие этой стройки, воспеть пафос мирного труда, вдохновляемого идеей дружбы народов. Мне думается, что авторам кантаты удалось во многом осуществить свой интересный замысел и создать серьезное, содержательное произведение. Лучшие страницы кантаты проникнуты подлинной взволнованностью, горячим оптимизмом, в них ощущается живой пульс современности. Это музыкальная публицистика в самом хорошем смысле слова.

В ясных песенных образах композитор и поэт воссоздают динамику труда, неукротимый творческий порыв строителей, преодолевающий трудности. Радость созидания, вера в силы мира и демократии — все это находит убедительное воплощение в ряде эпизодов кантаты.

Очень выразительна вступительная часть кантаты, начинающаяся небольшой оркестровой прелюдией, в которой композитор скупыми, но верными красками рисует мрачную картину разрушения. Но вот откуда-то издалека возникает песня. Вначале у сопрано, потом у тенора, наконец в хоре звучит простая запоминающаяся мелодия. Это песня строителей. Они пришли на выжженную войной землю, полные решимости строить и бороться за мир. «Здесь будет построен огромный, могучий завод!» — поет хор. Инто-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Во славу Родины 5

- Создать советскую классическую оперу 6

- Величественные задачи 6

- Родине, народу, партии 7

- С художника спросится 7

- Великая партия, великий план 9

- Замысел оперы «Октябрь» 10

- Коммунизма зримые черты… 10

- Быть примером в творческом труде 12

- Всенародное дело 13

- Наш долг 13

- Воспеть величие нашей эпохи 13

- Источник творческого вдохновения 14

- Достойно ответить на призыв партии 14

- Партия — наш рулевой 15

- Поэмы о революционной борьбе 19

- «Александр Матросов» (Оратория В. Сорокина) 27

- Песенное творчество Ф. Лукина 32

- У строителей Волго-Дона 36

- В колхозах Алтая (Из дневников экспедиции) 41

- Интонационная многосоставность музыкального образа 42

- История создания «Вальса-фантазии» 47

- Жизнь и творчество Нищинского (К 120-летию со дня рождения) 59

- Новый узбекский балет 70

- Премьера оперы «Князь Игорь» в Риге 75

- О композиторской технике (Заметки педагога) 77

- Путь народной артистки (К 60-летию В. Барсовой) 82

- Радостное искусство 87

- На симфонических концертах 89

- Выступления казахских артистов 90

- Вечера песни 91

- О новой программе Эстрадного оркестра 92

- Духовой оркестр на концертной эстраде 93

- Хроника концертной жизни 95

- В столице Украины 97

- Концерты в Тбилиси 98

- Творческие отчеты композиторов Латвии 99

- По страницам газет 101

- Мысли Чайковского об опере и программной музыке 105

- Произведения словацких композиторов 107

- Кантата о народной стройке 108

- Лермонтовские романсы 109

- Вокальные сочинения Василенко 110

- Фортепианные пьесы для детей 111

- Нотографические заметки 112

- Хроника 116

- Румынская музыка на новом этапе 127

- К 80-летию Воана Уильямса 128

- Зарубежная хроника 129

- Памятные даты 131