МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

Как я понимаю народность в музыке

А. ХАЧАТУРЯН

Вопрос о народности искусства относится к числу наиболее жизненных проблем творческой деятельности советских композиторов. Чувствовать себя частицей своего народа, черпать из неиссякаемых родников его искусства, быть выразителем его жизненных интересов — это ли не высшая цель всякого подлинного художника?

Рис. Р. Житкова

Пытаясь ответить на вопрос, как я понимаю народность искусства, я должен обратиться к своей музыкальной биографии, вспомнить многообразные художественные впечатления моего детства и юности. Я рос в атмосфере богатейшего народного музыкального быта; жизнь народа, его празднества, обряды, его горести и радости, красочные звучания армянских, азербайджанских и грузинских напевов в исполнении народных певцов и инструменталистов — все эти впечатления юных лет глубоко запали в мое сознание. Эти впечатления и определили основы моего музыкального мышления, создали возможности для воспитания моего композиторского слуха, заложив как бы фундамент той художественной индивидуальности, которая формировалась на протяжении последующих лет учебы и творческой деятельности. Как бы ни изменялись и ни совершенствовались впоследствии мои музыкальные вкусы, первоначальная национальная основа, которую я воспринял с детских лет от живого общения с народом, оставалась естественной почвой для моего творчества.

Музыкальный язык творит народ. Он создает то неповторимое и порой столь трудно определимое своеобразие интонационного строя музыки, которое и позволяет нам безошибочно отличать национальную принадлежность того или иного произведения музыкального искусства. На протяжении веков народами мира созданы тысячи, десятки тысяч прекрасных мелодий; эти мелодии не только выражают чувства и мысли многих поколений простых людей, но и определяют бесконечное многообразие форм, жанров, стилистических особенностей национального искусства данной страны. Компози-

тор-профессионал является законным наследником всего этого несметного богатства, созданного народом. И не только наследником, но и хозяином. И если он честный и искренний художник, стремящийся к правдивому отображению действительности, то он может и должен щедрой рукой черпать из этого могучего потока народных мелодий, рассматривая их как драгоценный художественный материал для создания новых ценностей, для рождения своих образов. Бесконечно богатый и многообразный мир народной песенности раскрывает перед композитором широчайшее поле деятельности.

Было бы неправильно отрицать метод цитирования композитором подлинных народных песен для достижения определенной художественной задачи. Мы знаем, как широко использовали этот метод русские классики. Принцип бережного и чуткого отношения к народной мелодии, при котором композитор, оставляя тему в неприкосновенности, стремится обогатить ее гармонией и полифонией, расширить и усилить ее выразительность колористическими средствами оркестра, хора и т. п., может быть весьма плодотворным. В целом ряде произведений я неоднократно прибегал к такому методу использования народных тем.

Но все же мне дороже принцип смелого, творческого обращения с народной мелодией, когда композитор, руководствуясь своим замыслом и художественным чутьем, использует народную мелодию лишь как животворное зерно, как первоначальную интонационную ячейку, которую можно свободно и смело развивать, перерабатывать, обогащать. Этим методом также широко пользовались классики — вспомним многие лучшие страницы музыки Глинки, Бородина, Мусоргского, Чайковского. Так композитор, отправляясь от первоистоков народной темы, от характерных народно-песенных оборотов, создает свою, качественно новую мелодию. Но для того, чтобы не впасть при этом в грубую ошибку, чтобы не исказить самый дух народного мелоса, композитор должен знать и любить песни своего народа, должен хорошо понимать и чувствовать национальный стиль и характер музыки, должен ощущать его всем своим сердцем.

Именно этот метод свободного обращения с национальным мелосом особенно восхищает меня при изучении шедевров русской музыкальной классики; к этому же неоднократно стремился в своем творчестве и я, пытаясь следовать опыту больших мастеров прошлого. Для того, чтобы подтвердить и разъяснить мою мысль, позволю себе привести два примера из своей творческой практики.

В «Танцевальной сюите» я использовал несколько подлинных народных армянских мелодий. Беря народную мелодию в качестве основы, я развивал тот или иной мелодический или ритмический образ оригинала, наслаивая на него самостоятельные мотивные образования, подголоски, гармонические краски. В результате появлялись качественно новые мелодии и ритмы, которые, однако — я в этом убежден, — ни в чем не противоречили национальной стихии армянской музыки.

Второй пример — основная тема второй части фортепианного концерта. Эта лирическая песенная тема создана мной путем решительной модификации одной популярной мелодии. Это была довольно легковесная по характеру городская восточная песенка, слышанная мною когда-то в Тбилиси и хорошо известная любому жителю Закавказья:

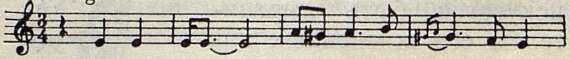

Allegretto

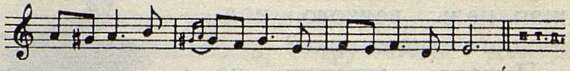

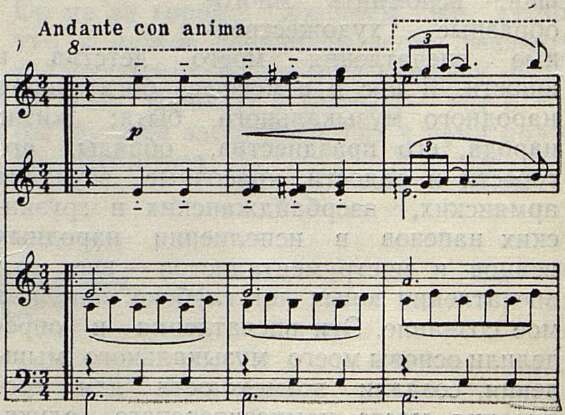

Путем коренного переосмысления этой мелодии, ее расширения и существенного развития я пришел к своей теме:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за мир, за дружбу народов 3

- Музыка и народ 11

- Мир — это творчество, это жизнь! 12

- Строить, а не разрушать! 13

- Новые скрипичные концерты 15

- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24

- Композиторская молодежь Московской консерватории 30

- К спорам об опере 36

- Как я понимаю народность в музыке 43

- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48

- За песней на Дальний Север 59

- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70

- Песня в народе 78

- О песенной лирике 81

- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84

- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87

- Фортепианные транскрипции Листа 87

- Концерт Владимира Софроницкого 88

- Выступления Татьяны Николаевой 89

- Советская фортепианная музыка 89

- Концерт Зары Долухановой 90

- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90

- Хроника концертной жизни 91

- У композиторов Львова 93

- В стороне от запросов слушателей 95

- Творчество композиторов гор. Николаева 97

- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98

- Хроника 102

- Русское скрипичное искусство 105

- Популярные брошюры о музыке 107

- Новые сборники марийских народных песен 109

- Арии и сцены из опер А. Серова 110

- Музыка свободного Китая 111

- Фестиваль польской музыки 120

- В городах Дании и Швеции 122

- Знаменательные даты 125