чтеца и симфонического оркестра (текст поэта Д. Седых). В своем произведении композитор стремился раскрыть и последовательно развить целую галерею образов — от картины засушливых заволжских степей до могучего индустриального пейзажа современной Волги, от реминисценций славной эпопеи Великой Отечественной войны до изображения созидательного труда народа, его героической борьбы за мир, его устремлений в коммунистическое завтра.

Многое, хотя далеко не все, автору удалось претворить в музыке оратории. В ряде моментов произведение удачно отвечает эпическому замыслу. Это вполне стройная система образов, данных крупным планом как широкое, монументальное полотно, отображающее большую жизненную тему нашей современности.

В первой части оратории — в развернутом оркестровом «Вступлении» — излагаются три основные темы, которые в дальнейшем получают лейтмотивное значение, обусловливая тематическое единство всего произведения. Все три темы «Вступления» характерны своим светлым, мажорным звучанием. Они как бы с разных сторон освещают образ цветущей Советской Родины.

Первая, заглавная тема излагается в унисон шестью валторнами (pavilions en l’air — раструбами вверх). Автор стремился придать ей эпическую широту и мощь, мужественный призывный характер. Тема эта предназначена воплотить идею богатырского труда современных русских волгарей:

Andante (Широко. Певуче)

Corni in F.

При всей своей мелодической рельефности, простоте и четкости эта тема имеет несколько рассудочный и отвлеченный характер. Она лишена эмоциональной силы и неповторимого своеобразия, т. е. тех ярких свойств, которые присущи многим значительным по содержанию унисонным заглавным темам оперной и симфонической классики (например, в «Богатырской симфонии» Бородина). В своем развитии первая тема — зерно оратории — приводит ко второму эпизоду «Вступления», излагаемому в высоком регистре скрипками, альтами и виолончелями при поддержке деревянных инструментов:

Пример 2

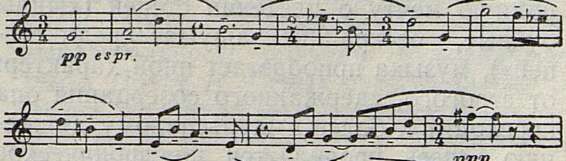

Эта напевная лирическая тема, интонационно близкая раздольным степным русским песням, должна, по замыслу автора, символизировать идею мира на советской земле, счастливую жизнь народов нашей Родины. Не случайно эта тема еще дважды появится в оратории в тех частях, которые непосредственно воплощают образы борьбы за мир, — в шестой части («Голубь мира») и в финале.

Третья тема «Вступления» (соло валторны) также имеет певучий идиллический «пейзажный» характер, выражая любовь советского человека к своей Родине:

Corno in F solo

Оркестровое «Вступление» оратории — одна из наиболее удавшихся композитору инструментальных страниц произведения. Несмотря на отмеченный выше некоторый схематизм и эмоциональную скованность первой темы «Вступления», несмотря на недостаточную развернутость симфонического развития, эта часть в общем своем звучании вызывает положительный отклик слушателей благодаря проникновенности ее лирических эпизодов.

Второй части оратории («Степи черные, пустынные») предшествует стихотворный монолог чтеца. Это как бы дума народная, обращение от лица строителей новой жизни к Волге-кормилице — не к некрасовской Волге прошлого, где стонала подъяремная песня бурлаков, а к Волге наших дней, где звенят песни радости и счастливого труда.

Вторая часть оратории — это развернутая хоровая песнь. После короткой оркестровой прелюдии хор без сопровождения начинает задушевный лирический сказ о бескрайних волжских степях, о выжженной земле и одиноких курганах, над которыми орел парит в высоком небе. Широкий запев альтов хора, близкий старинной русской протяжной песне, подхватывают сопрано; затем постепенно вступают другие голоса. Проникнутая в своем запеве ясным настроением, песня растет и ширится, развертываясь в лирико-эпическое повествование:

Пример 1

В безыскусственном, простом запеве хора композитор достигает значительной впечатляемости, эмоциональной силы высказывания. В среднем эпизоде хора в соответствии с текстом, выражающим народную мечту о цветении степей («Нивы буйные, бескрайние зашумят среди степей»), музыка приобретает иной характер: от строгого, сдержанного созерцания она переходит к более импульсивному движению. Здесь проявляется полифоническое мастерство Ю. Левитина.

Третья часть оратории («Дни долгожданные настали») начинается энергичной, несколько тревожной по характеру оркестровой прелюдией, в которой получает развитие третья тема из «Вступления» оратории. Затем следует вокальный эпизод — развитая четырехголосная хоровая фуга, построенная на материале первой темы «Вступления» (ср. нотные примеры 1 и 5):

Пример 2

В этой части оратории мы слышим отзвуки отшумевших битв Великой Отечественной войны. В то же время энергичное хоровое начало, по замыслу композитора, должно ввести слушателя в круг образов, раскрывающих зарождение гениального плана великой стройки на берегах новой Волги. К сожалению, музыка этой части недостаточно выразительна. Эго объясняется отмеченными выше дефектами тематического материала, положенного в основу хоровой фуги, а также некоторой умозрительностью, конструктивной расчетливостью построения хора.

Беспокойное, бурливое оркестровое заключение хоровой фуги служит связующим звеном с четвертой частью оратории («Заря ли раскинет знамена»). Здесь авторы ставили своей задачей нарисовать самую картину вдохновенного героического труда на величественных стройках коммунизма, показать грандиозный Сталинский план в действии. В стихах рассказывается о том, как «от Волги до тихого Дона сегодня моторы звучат» и «кранов могучие стрелы до самых небес достают», о том, как «далеко разносятся взрывы, взлетает фонтаном земля». Могучий гул всенародной стройки вновь будит воспоминания о недавнем прошлом:

И кажется, степи дымятся,

Грохочет сражения гром,

Как будто опять сталинградцы

В атаку идут под огнем.

Эта часть — первая смысловая кульминация оратории. В неудержимом разбеге, на моторном «галопирующем» аккомпанементе возникает и ширится — сперва в оркестре, затем в хоре — песня, по своему характеру напоминающая тип военно-кавалерийских или «казачьих» песен, часто встречающийся в советской песенной практике:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Сталинские лауреаты 3

- Служение современности 9

- «Огни над Волгой» 16

- О композиторской молодежи 27

- Проблема музыкального жанра и реализм 31

- Горький и Шаляпин (Очерк первый) 40

- Новые времена — новые песни 54

- Опера на колхозной сцене 64

- В Каховке 68

- Музыка в клубе 70

- Классическую оперу — на экран 73

- В защиту жанра оперетты 79

- Юбилейный вечер Россини 87

- Мастера венгерского искусства в Москве 90

- Глазунов — Чайковский 92

- Вечер азербайджанской музыки 92

- На концерте Молодежного оркестра 93

- Выступления Вилли Ферреро 94

- Концерт Л. Оборина 95

- Выступление молодого пианиста 95

- Произведения для духового оркестра 96

- Талантливый баянист 98

- Хроника концертной жизни 98

- Рижские впечатления 100

- У композиторов Одессы 101

- Развивать лучшие традиции русской музыки 103

- Вопросы музыки на страницах «Правды Востока» 105

- В Союзе советских композиторов 107

- В несколько строк 111

- Крупный советский музыкант (К 75-летию А. Ф. Гедике) 112

- Письма А. П. Бородина 114

- Хорошее начинание и досадные небрежности 116

- Новое в советской глинкиане 117

- Музыкальная жизнь народной Албании 119

- «Похождения распутника» (О новой опере И. Стравинского) 120

- Зарубежная хроника 121

- Знаменательные даты 123