Мысли Гоголи о русской песне как основе создания национальной оперы полностью сохранили свою правоту и для нашего времени. Мы не сможем разрешить поставленную пред нами великую задачу создания советской классической оперы, если не прислушаемся к голосу народа так же чутко и сердечно, как прислушивался Гоголь. Разумеется, у нас ныне другие задачи, не те, которые ставила эпоха Гоголя перед ним — великим писателем. Но и теперь, в эпоху перехода нашей страны от социализма к коммунизму, любовное и пытливое проникновение Гоголя в дух народного творчества должно быть высоким, вдохновляющим примером для нашего искусства.

Имя Гоголя вдвойне дорого для каждого музыканта: и как имя великого писателя, автора бессмертных произведений мировой литературы, и как имя истинного друга нашего прекрасного искусства, правильно понимавшего его цели и значение.

Развивая великие традиции народности, завещанные нам Глинкой и другими русскими композиторами-классиками, мы вспомним с признательностью корифеев русской литературы и среди них Николая Васильевича Гоголя, чья речь была музыкой, чья жизнь была высоким примером истинного служения Родине, народу.

Музыка в жизни и творчестве Гоголя

И. Злотникова

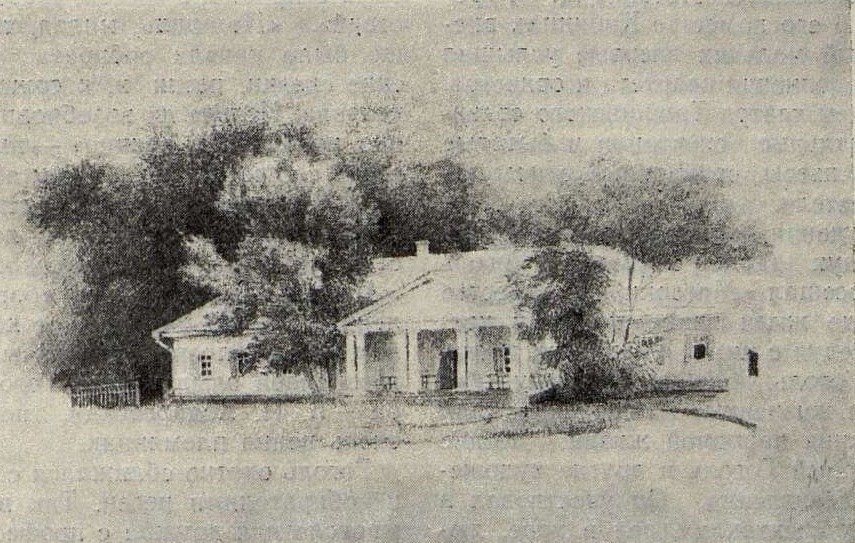

Биография юного Гоголя, воспитанного среди патриархального быта скромных «старосветских (Помещиков», внешне мало примечательна. В праздник превращались для маленького Никоши поездки с родителями к дальнему родственнику — богатому вельможе в отставке Д. П. Трощинскому. В его поместье Кибинцах впечатлительный мальчик впервые услышал музыку в исполнении квартета и оркестра. На домашнем театре Трощинского ставились музыкальные спектакли и бытовые украинские пьесы, сочиненные отцом великого писателя.

В годы учения в Нежинской гимназии высших наук (1821–1828 гг.) Гоголь нередко посещал Магерки, предместье Нежина, где жили знакомые ему крестьяне. Беседуя с ними, слушая их песни, сказания, Гоголь, подобно Пушнину, обогащал свои жизненные наблюдения, свой язык и знания народной жизни. Жадно впитывал юный Гоголь и другие художественные впечатления. Он участвовал в ученических спектаклях, пел в хоре, любил слушать музыку. «Наших было десять человек, — писал Гоголь матери 19 марта 1827 года,— но они приятно заменили оркестр... разыграли четыре увертюры Россини, две Моцарта, одну Вебера...»1

Гоголь был не только страстным любителем народных песен, но и усердным их собирателем. Уже пимназистом-младшеклассником он прилежно записывал народные песни, а с 1826 года заносил их в особую тетрадь — «Книгу всякой всячины». Тетрадь пополнялась записями, сделанными во время летних каникул.

По окончании гимназии Гоголь с увлечением отдался собиранию песен. Это давало ему ценнейший материал для литературной работы.

Письма Гоголя из Петербурга к матери и сестрам пестрят убедительными просьбами о присылке «песен, сказок, происшествий». «Помнишь, милая, ты так хорошо было начала собирать малороссийские сказки, песни и, к сожалению, прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно», — писал Гоголь своей сестре Марии (19 сентября 1831 года). Собирание песен и исполнение их на фортепиано вошло в повседневный быт родных великого русского писателя.

В Васильевке хранился сборник, составленный из 228 песен и нот ко многим из них, многоголосным и сольным. Искусной песенницей слыла тетка Гоголя по матери — Е. И. Ходаревская, песни которой очень ценил племянник.

Гоголь охотно сближался с любителями и собирателями песен. Так возникла его многолетняя дружба с профессорами Московского университета — М. Погодиным и земляком-полтавцем М. Максимовичем. Максимович был (выдающимся историком-этнографом, издавшим несколько сборников украинских песен. Гоголь мечтал о совместной с ним работе над песнями. 9 ноября 1833 года он писал М. Максимовичу: «Я очень порадовался, услышав от вас о богатом присовокуплении песен и собрании Ходаковского2. Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече... Моя радость, жизнь моя! песни! Как я вас люблю!.. Я не могу жить без песен!.. Что все

___________

1 В. Вересаев. Гоголь в жизни. Изд. «Academia», 1933, стр. 49.

2 З. Доленга-Ходаковский (Адам Чарноцкий) — польский историк-этнограф (1784–1825 гг.).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- За новый подъем советской музыки 3

- Великие традиции русской музыки 6

- О мастерстве 11

- Бетховен наших дней 28

- Гоголь и музыка 37

- Музыка в жизни и творчестве Гоголя 44

- Бетховен и русская музыкальная культура 49

- Симфонизм Бетховена 56

- Неопубликованная рукопись эскизов бетховенской сонаты 61

- О стиле массовой песни 75

- В долгу перед народом 79

- Слово в песне 82

- От Волги до Дона 86

- Музыкальная школа в совхозе 92

- Заметки слушателя 95

- Бетховенские концерты 97

- Грузинский квартет 98

- Концерты румынского оркестра 99

- Творческие встречи 101

- Юбилей Россини 101

- Хроника концертной жизни 102

- Широко распространять ценный опыт 104

- Из финских впечатлений (Путевые заметки) 106

- Учимся на опыте советских музыкантов (Письмо из Китая) 109

- Зарубежная хроника 110

- Собрание сочинений Н. В. Лысенко 113

- Интересный сборник 115

- Грузинские народные песни 117

- В Союзе советских композиторов СССР 118

- 75-летие профессора М. И. Табакова 119

- В несколько строк 119

- В. В. Пасхалов 120

- Памяти талантливой негритянской певицы 121

- «Богатырская симфония» 122

- Бесплатная музыкальная школа 122

- Старейший советский композитор 123

- Книжные новинки 124