Шуточное, юмористическое начало, широко представленное в молдавской музыке, дает о себе знать здесь не только в самих народных темах (игра ладами и их внезапной сменой, бойкие, вызывающие концовки наподобие скандируемых рифм или коротких рефренов, дразнящие «выпады» в мелодии второго колена и т. п.), но и в их обработке (например, скерцозные имитации-переклички, внезапные короткие выступления медных инструментов, преподносящие заключительную «изюминку» темы и напоминающие соло в танцевальных и свадебных оркестрах).

Пейко пользуется здесь методом варьирования, типичным для глинкинской традиции, т. е. меняет не самую мелодию, а ее окружение. Однако большого разнообразия в фактурном и тембровом отношениях вариации не обнаруживают. Думается, что можно было показать тему красочнее, многостороннее. Не исключено, что здесь проявилась та излишняя скупость, скованность чувства, которая не раз заставляла Н. Пейко в прежних его сочинениях избегать ярких, радужных тонов.

При всем том варьирование оказалось более удачным, нежели свободное развитие в небольшой средней части танца с ее «змеиными» движениями голосов, никак не отвечающими жизнерадостности темы.

Нельзя не отметить пленительность заключительного штриха — превращение улыбчато-шутливого мажорного колена в искрящуюся нежным лукавством музыку коды

Такое окончание второй части сразу сближает ее со следующей, грациознохрупкой третьей частью — «Медленным танцем».

Эта часть сюиты — прелестная миниатюра, обаятельная своей «фарфоровой» звучностью и особым сочетанием изящества с медленной размеренностью, спокойной и строго ритмичной выдержкой. При всех метаморфозах музыка почти не знает замедлений и ускорений; в этом и сказывается дисциплина танца, не вредящая его пластичности.

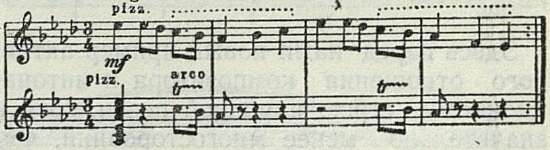

Привлекательностью Звучания наделены даже второстепенные, «фоновые» моменты, в частности коротенькие аккордово-фигуративные обрамления, подчеркивающие ритмическую основу музыки. Народная песня, положенная в основу «Медленного танца», — самая простая из всех тем сюиты по складу, благороднонаивная по характеру. Ее простота ясно выявлена в основных выразительных средствах: лад — мажор без вводного тона, очень близкий пентатонике; форма (различные начала фраз при совпадающих наподобие рифм окончаниях) — совершенно такая же, какая бывает в русских народных песнях, например в песне «Во поле береза стояла»:

Тема и здесь варьируется без перемен в мелодии, но более разнообразно и творчески одухотворенно, нежели в предыдущем танце. То возникает тонкая линия подголоска или значительная контрапунктирующая мелодия, то, наоборот, изложение «обнажается», словно рисуется идеализированное одноголосие народного танца, мелодия которого подкрепляется лишь дружными ударами ладоней на главных метрических опорах.

В «Медленном танце» впервые возникает образный контраст внутри одной части.

Во вступлении, как и в «Быстром танце», был представлен, по существу, только один образ, здесь же дается более сложный тип развития. Новый элемент (средняя часть «Медленного танца») выступает в облике героически-подъемного танца, не утрачивающего при всей своей мужественности присущего молдавской музыке изящества. Строгость и сила этой

_________

отдельные детали мелодии, нежели служит (как в русской народной песне) основным методом куплетного развития.

музыки вызывают известные ассоциаций с первой частью сюиты:

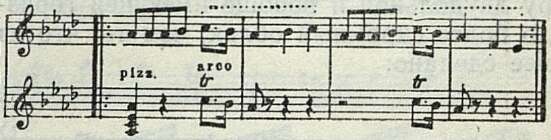

Здесь перед нами новый пример активного отношения композитора к интонационному строю народной песни, хотя и значительно менее многосторонний, чем в первой части сюиты. Средний эпизод произошел из народной песни, по размеру двудольной и вообще имеющей гораздо более скромный облик, чем то, что из нее сделано:

Искусным ритмическим изменением композитор обратил некоторую угловатость народной мелодии в величавую пластичность; нельзя не отдать должное естественности, с которой произведена эта трансформация. Жанр народной темы, конечно, не мог при этом не измениться. Но если, преобразуя жанр, композитор не покидает народное начало, а лишь придает народному образу новое качество, усиливает и углубляет его, то это стремление вполне оправдано. К такому жанровому преобразованию не раз прибегали классики русской музыки — вспомним финалы 1-й симфонии и 1-го фортепианного концерта Чайковского.

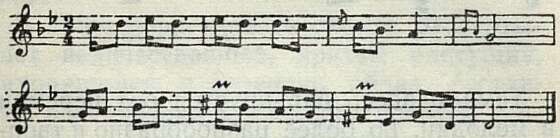

Не ограничиваясь в «Медленном танце» простым сопоставлением контрастирующих образов, Пейко заставляет эти образы вступать в тесное и плодотворное взаимодействие. После того, как отзвучали в своих первых проведениях обе темы, возникает красивая и экспрессивная мелодия засурдиненной трубы — контрапункт к репризе главной темы; эта новая мелодия, навеянная лирическими молдавскими песнями, изложенная в типичном минорном ладу с повышением IV и VI ступеней, является в то же время отпрыском второй темы «Медленного танца»:

Пейко одновременно соединяет две темы (одну в неизмененном виде, другую в переработанном) и таким образом как бы сочетает два типа молдавской народной музыки: ясный, спокойный и эмоционально напряженный1.

В дальнейшем обе эти темы явственно сближаются: хрупкая главная тема в своей репризе обретает некоторую энергию, и, наоборот, вторая тема при своем возвращении как бы воспринимает легкую и нежную грацию первой темы, заимствуя ее воздушно-феерический аккомпанемент; обе темы словно «делятся» друг с другом и общим обликом и даже тембро-фактурным замыслом.

Сближение контрастных народных тем, взаимное обогащение их — русская классическая традиция, восходящая к Глинке, и в частности к его «Камаринской». Это сближение у Пейко выполнено не подражательно, а вполне оригинально.

Неоспоримое достоинство «Медленного танца» — плавность, непринужденность

_________

1 Этот образный контраст имеет определенную ладовую основу — сопоставление строгой натуральности и альтерационности. Осложнение простейшей диатонической мелодии ладово обостряющим мелодическим или гармоническим элементом, вносящим напряженность, — традиция русской музыки (вспомним хотя бы начало увертюры к опере «Вера Шелога»).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искусство миллионов 3

- Музыка нового мира 8

- Советские музыковеды и советская музыка 17

- «Молдавская сюита» Н. Пейко 28

- О работе с молодыми композиторами 42

- Музыку — детям 47

- О некоторых общих нормах музыкального языка 53

- Нужна дискуссия о книге «Интонация» 57

- К вопросу изучения современной народной песни 59

- Песни Сегозерского хора 64

- В. М. Кривоносов 67

- Концерты на строительстве Цимлянского гидроузла 68

- Выступления бригады студентов 69

- Мастер эстрады Клавдия Шульженко 71

- Жемчужина русской оперной сцены (Жизнь и творчество Е. Я. Цветковой) 74

- Антонин Дворжак в России 78

- Из прошлого латышской музыки 83

- В Чехословакии и Польше 88

- Новое народное творчество в Румынии 93

- Песни немецкой молодежи 96

- Зарубежная хроника 98

- Нотография и библиография 100

- Хроника 105

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110