онного круга наиболее ценное, типическое для нашего времени.

В связи с этим необходимо решительно возразить музыковеду А. Иконникову, который в своей статье, опубликованной в газете «Советское искусство» (от 31 июля с. г.), довольно невразумительно и теоретически бездоказательно пытается поставить под сомнение ведущую роль интонации в создании музыкального образа. Следует ли сегодня вновь напоминать ту истину, что мелодия является душой музыки, главной носительницей музыкальной мысли? Мелодический, интонационно-тематический строй произведения составляет первооснову музыкального образа в любом жанре; в особенности же это относится к массовой песне, где все остальные компоненты музыкальной речи — гармонизация, фактура аккомпанемента и т. д. — при всей их важности являются все же не главными, а вспомогательными, способствующими наилучшему раскрытию основного, мелодического образа.

Как же можно, обращаясь к музыкальному языку наших песен (да и не только песен!), не уделять самого пристального внимания интонации, как важнейшему, жизненно оправданному, конкретно смысловому элементу музыкального искусства, как одной из решающих составных частей музыкального образа песни1? Непонятно, как же собирается в таком случае А. Иконников разбираться в музыкальном стиле наших песен. Путем анализа гармонического плана или фортепианной фактуры, или путем абстрактного изучения мелодических «подъемов» и «спадов», ладовых «обострений» и «разрешений»? Нет, средствами подобного формалистического анализа не добиться правильной оценки художественных достоинств песни!

Песенный жанр в особой степени связан с массовым музыкальным бытом, с интонационным опытом, уже накопленным массовой практикой, в частности с народным музыкальным творчеством. Отказаться от изучения этих связей, пренебречь интонационной основой песенного искусства, как предлагает А. Иконников, значит отказаться вообще от профессионального разбора конкретных музыкальных признаков песни. А сколько у нас на деле встречается чисто вкусовых, бездоказательных суждений о том, что та или иная песня «банальна» или «свежа», «архаична» или «современна»! Между тем эти общие художественные качества всякий раз находят свое выражение в совершенно конкретных музыкальных приемах, и прежде всего в соответствующей интонационной основе песни. Скажем, песня, сотканная из интонаций, типичных для надрывного, сентиментального танго, не может правдиво отразить тему борьбы за мир, а слезливые обороты жестокого романса не в состоянии передать жизнерадостные устремления советской молодежи. Основной образ песни получается искаженным, несмотря на все попытки автора завуалировать ее интонационную основу «железными» ритмами или громыхающим, «рубленым» сопровождением.

Серьезные неудачи композиторов-песенников, о которых шла речь выше, в значительной степени и объясняются их интонационной неразборчивостью, неумением строго отбирать наиболее убедительные, правдивые, национально почвенные выразительные средства при создании песенной мелодии. Не пренебрегать интонационной основой музыкального образа, как предлагает А. Иконников, а более пристально и вдумчиво относиться к отбору мелодических средств, более сознательно развивать создаваемые самим народом, наиболее здоровые и ценные интонационные элементы — вот к чему нужно призывать сегодня наших композиторов-песенников.

В тесной связи с этим вопросом стоит проблема мастерства в песенном творчестве. Иногда считают, что в массовых жанрах мастерство сводится лишь к умению «уловить», «подхватить», «подслушать» нечто, уже существующее в быту; творческий успех композитора таким образом сводится лишь к случайным удачам — «попаданиям». На деле оказывается не так: каждое по-настоящему удачное произведение, обогащающее нашу песенную сокровищницу, есть плод вдумчивой художественной работы, и в первую очередь работы над созданием цельной, кра-

_________

1 Разумеется, под словом «интонация» имеется в виду не узко технологическое определение (высотное соотношение звуков мелодии), а то эстетическое понятие, которое вкладывал в этот термин академик Б. В. Асафьев (интонация как эмоционально-смысловой элемент музыкальной речи, живущий в массовой практике и способный вызвать определенный живой отклик в сознании слушателей).

сивой, запоминающейся мелодии, способной привлечь интерес, взволновать сердца миллионов слушателей. Среди произведений, получивших на конкурсе сугубо отрицательную оценку, немало таких, которые могут послужить примером крайне слабого мастерства, небрежной, несерьезной работы над созданием мелодического образа. Авторы этих песен не стремятся оттачивать, шлифовать мелодию, забывая о той поучительнейшей, великой работе, которую проделывает над песенной мелодией наш народ-песнетворец. В ряде произведений отдельная удачная мелодическая находка соседствует с примитивными, стандартными или некрасивыми, корявыми оборотами. Есть мелодии слишком пестрые, состоящие из многих, самых различных тематических элементов, никак не уживающихся в одном небольшом произведении (см., например, песню С. Каца «Мир сохраним», о которой шла речь выше).

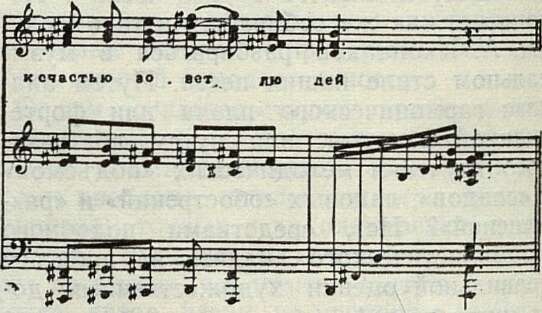

Вот песня П. Акуленко «Мужай в борьбе». Как скучна, однотонна мелодия запева! Из четырех мелодических фраз три — первая, третья и четвертая — завершаются одним и тем же звуком ми; создается впечатление крайней вялости, топтанья на месте, что никак не вяжется с текстом, в котором говорится о «крылатом призыве»:

Пример

Мелодическая аморфность, лоскутность характеризуют песню В. Белого «Марш молодых защитников мира». То же можно сказать о песне А. Новикова «С нами вместе»: мелодия начинается (так же как и у Белого) почти буквальной цитатой из старой революционной песни «Смело, товарищи, в ногу», далее тема, словно захлебнувшись, сворачивает на вялую романсную интонацию с долгим задержанием, и, наконец, вслед за этим вдруг звучит почти точный перепев заключительного оборота «Каховки» Дунаевского. В целом возникает ощущение случайности, нелогичности мелодического развития.

В упомянутой уже песне И. Дзержинского «Голуби мира», явившейся, видимо, продуктом спешки, небрежного, необдуманного сочинительства, удивляет отсутствие должного мастерства даже в гармонизации; пренебрежение грамотным голосоведением в кадансе песни ведет к явной фальши, к грубым переченьям:

Подобные примеры говорят уже не столько о художественных ошибках, сколько о легковесной, бездумной работе, особенно недопустимой при обращении к столь высоким и ответственным темам современности, как тема борьбы за мир. Не потому ли так редко слышим мы в последнее время удачные песни Н. Богословского, М. Фрадкина, ярко талантливого Б. Мокроусова, что эти композиторы, как и ряд других, слишком полагаются на случайные удачи в работе и, так сказать, на врожденные свои пе-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Всемерно активизировать работу творческих секций 3

- Искусство молодости 13

- Против штампа и дурного вкуса в песенном творчестве 23

- За народность — подлинную и глубокую (О новых симфонических произведениях Л. Книппера) 33

- О преемственности в развитии музыкального искусства 40

- Музыкальную фольклористику - на уровень современных требований 45

- О жанровых особенностях русского народного хора 51

- Музыкально-творческая жизнь Узбекистана 56

- Симфоническая культура Свердловска (К гастролям свердловского симфонического оркестра в Москве) 61

- Бесплатные симфонические концерты в Киеве 63

- Московский семинар самодеятельных композиторов 64

- Художественная самодеятельность студентов МГУ 65

- Талантливая дочь корейского народа 66

- Труды армянских музыковедов (Письмо из Еревана) 68

- Принципы К. С. Станиславского и музыкальное исполнительство 70

- Стасов и художественные ценности русского искусства 74

- Письма В. В. Стасова к И. И. Гаврушкевичу 77

- Забытая статья В. В. Стасова 78

- Письмо к Г. А. Ларошу 79

- Великий сын венгерского народа 82

- Рукопись Василия Сергеевича Калинникова 86

- Международный смотр молодых исполнителей 88

- Песня объединяет 92

- Музыкальная жизнь нового Китая 95

- Нотография и библиография 101

- В несколько строк 106

- Хроника 108

- Знаменательные даты 112