все больше удаляется в своем творчестве от народной основы. Худшие образцы такого выхолощенного ремесленничества несут на себе печать тлетворных влияний космополитизма.

Эти ложные тенденции обнаруживаются во многих песнях последнего времени, в том числе в песнях, посвященных таким ответственным и боевым темам нашей современности, как борьба за мир, международное сплочение демократической молодежи. Для некоторых существует даже неписанное «правило», по которому эти песни не должны якобы иметь национальной принадлежности, а, наоборот, должны быть выдержаны в некоем абстрактном, вненациональном, «международном» стиле. Забывают при этом, что лучшие массовые песни прошлых лет, завоевавшие международное признание, возникли на богатейшей национальной основе и именно поэтому их полюбили трудящиеся разных стран; так, «Варшавянка», сложенная революционными демократами Польши, стала любимой песней русских и германских рабочих, французские песни «Марсельеза», «Карманьола» широко звучали в Германии, Англии, России, а родившаяся на Украине мелодия советской песни «По долинам и по взгорьям» стала боевым оружием в освободительной борьбе испанских республиканцев и китайских партизан. Кровная связь с народным искусством и освободительной борьбой народа обеспечила этим классическим песням их бессмертную славу и их международное значение.

Многие авторы, представившие свои песни на конкурс 1951 года, пренебрегли этим плодотворным опытом песенной классики. Можно было бы отметить два характерных штампа, по которым написано большое число песен. Оба эти штампа рождены не живой музыкальной практикой народа, а ремесленным копированием давно отзвучавших образцов.

Первый штамп — минорный марш, в котором мелодия тоскливо романсного или тангообразного склада втиснута в квадратные рамки тяжелого, «рубленого» аккордового аккомпанемента. Принято считать, что это якобы «эйслеровский стиль», чем и определяется его незаменимость в песнях на международные темы. Забывают при этом, что сам Ганс Эйслер, создавший двадцать лет тому назад в определенных исторических условиях такие замечательные образцы, как «Заводы, вставайте», «Красный Веддинг» и ряд других, давно отошел от характерной для него сурово-тревожной маршеобразности в сторону более светлого и распевного песенного стиля, близкого к немецкой народно-песенной традиции. А его подражатели все еще по инерции культивируют внешние приемы его старых песен, видя в этом единственно верный путь к раскрытию «международной тематики». По такому штампу написаны песни «Народы мира» Г. Носова, «Мир сохраним и упрочим» С. Каца, «Песня о Раймонде Дьен» В. Герчик, «Наше знамя — мир» А. Лепина, песня Д. Прицкера на слова Г. Рублева и ряд других произведений, представленных на конкурс. Унылое, мрачное настроение, преобладающее в этого рода песнях, крайне противоречит художественному заданию — создать жизнерадостную массовую песню для молодежного праздника.

Второй, не менее часто встречающийся штамп — марш-«бодрячок», поверхностно перепевающий некоторые приемы известных песен Дунаевского, созданных еще в тридцатые годы. Таковы песни «Нам дорог мир» М. Грачева, «Песня молодости» Б. Карахана, «Женщины мира, вперед» В. Герчик и другие, построенные на внешних, неживых, запоздалых перепевах популярных молодежных песен-маршей 30-х годов. В ряде случаев авторы такого рода песен не брезгают мелодическими оборотами, непосредственно заимствованными от западноевропейской легкой музыки и старого опереточного каскада.

При всем различии этих двух песенных стандартов их роднит общая черта: игнорирование народно-национальной музыкальной основы, в частности отказ от русского мелодического начала, ставка на некий универсальный, «международный», общеевропейский стиль. На деле эта ложная тенденция оборачивается бедностью и однообразием музыкального выражения, пустотой художественного содержания. Не странно ли, что среди трех сотен песенных мелодий не нашлось почти ни одной, целиком выдержанной в русском национальном складе? Видимо, авторы полагали, что зарубежной молодежи, участвующей в берлинском фестивале, окажется непонятным русский песенный стиль. Но ведь это глубокое за-

блуждение! Мы знаем, как любимы на Западе такие ярко национальные по музыкальному складу песни, как «Полюшко», «По долинам», «От края и до края», «Широка страна моя родная». Часто мы слышим по радио голос Поля Робсона, вдохновенно, с большим подъемом исполняющего эти песни на русском языке. Музыкальный язык лучших русских советских песен в наши дни становится образцом для развития демократических национальных песенных культур в разных странах. А иные наши авторы предпочитают открещиваться от своей родной национально-песенной стихии, ориентируясь на давно отзвучавшие, антинародные шаблоны!

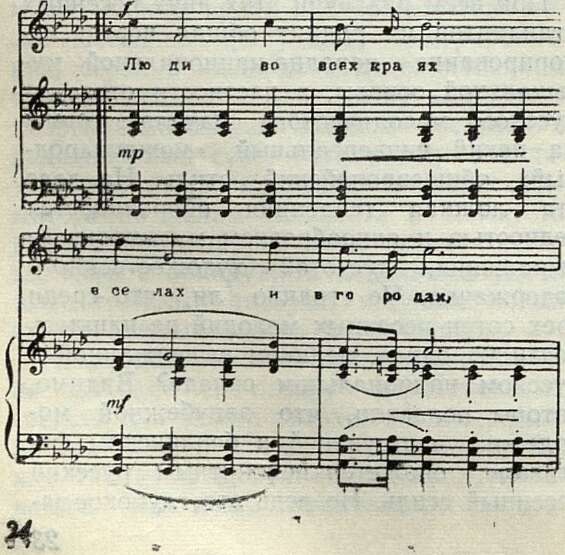

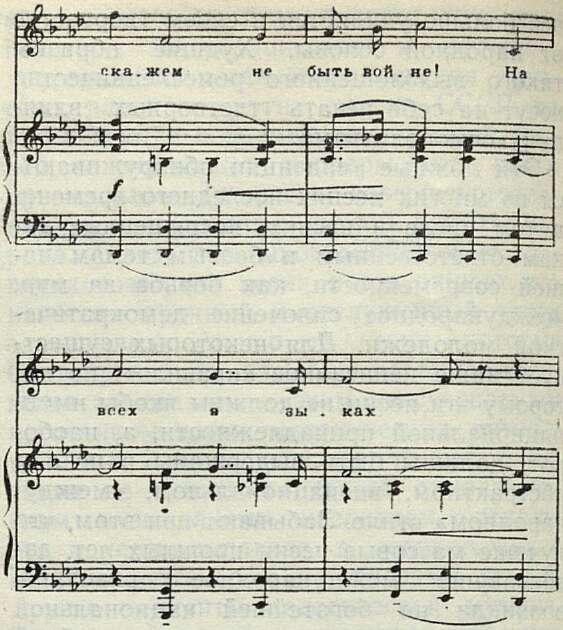

Теряя связи со своей национальной почвой, некоторые композиторы-песенники скатываются к дурному вкусу, к сентиментальным мелодическим оборотам, которые нисколько не выигрывают от сочетания с квадратным, «машинным» ритмом сопровождения. Не странно ли, что такой композитор, как Г. Носов, верно чувствующий в удачных своих произведениях мелос русской песни, теряет это качество при обращении к теме борьбы за мир? Словно эта тема не имеет прямого отношения к простому русскому человеку — колхознику и горожанину. Удивительную художественную неразборчивость проявил Носов в своей песне «Народы мира» (слова А. Чепурова). Основная мелодия запева песни представляет собой нечто среднее между старым сентиментальным романсом «Белая акация» и распространенной в тридцатые годы песенкой-танго «Саша»:

Ни упрямо вколачиваемая формула аккомпанемента, ни авторская ремарка «Умеренно, четко, с гневом» не спасают мелодию от налета пошлости, тангообразной слезливости. Все в этой песне вызывает чувство досады и недоумения: и плоско звучащая, механическая секвенция в начале запева, и следующий затем надрывный выкрик на слове «скажем», и типичный для танго каданс с вкрадчиво запаздывающими аккордами сопровождения.

Автор может нам возразить, что мелодия романса «Белая акация» была уже однажды переосмыслена народной традицией, превратившись в одну из популярных песен гражданской войны «Смело мы в бой пойдем». Но дело в том, что Г. Носов не использовал этот опыт переосмысливания, переинтонирования знакомой мелодии, а, по существу, просто вернулся к старому банальному напеву, обнаружив при этом свою художественную неразборчивость и низкий вкус. Не говоря уже о том, что подобные романсные реминисценции создают невыносимое расхождение между музыкой и идеей песни, направленной к сплочению молодежи в борьбе за мир!

Лишена национальной основы, народного духа песня Д. Прицкера «Мы, молодость земли» (слова Г. Рублева). Здесь интонационные и ладогармонические

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Всемерно активизировать работу творческих секций 3

- Искусство молодости 13

- Против штампа и дурного вкуса в песенном творчестве 23

- За народность — подлинную и глубокую (О новых симфонических произведениях Л. Книппера) 33

- О преемственности в развитии музыкального искусства 40

- Музыкальную фольклористику - на уровень современных требований 45

- О жанровых особенностях русского народного хора 51

- Музыкально-творческая жизнь Узбекистана 56

- Симфоническая культура Свердловска (К гастролям свердловского симфонического оркестра в Москве) 61

- Бесплатные симфонические концерты в Киеве 63

- Московский семинар самодеятельных композиторов 64

- Художественная самодеятельность студентов МГУ 65

- Талантливая дочь корейского народа 66

- Труды армянских музыковедов (Письмо из Еревана) 68

- Принципы К. С. Станиславского и музыкальное исполнительство 70

- Стасов и художественные ценности русского искусства 74

- Письма В. В. Стасова к И. И. Гаврушкевичу 77

- Забытая статья В. В. Стасова 78

- Письмо к Г. А. Ларошу 79

- Великий сын венгерского народа 82

- Рукопись Василия Сергеевича Калинникова 86

- Международный смотр молодых исполнителей 88

- Песня объединяет 92

- Музыкальная жизнь нового Китая 95

- Нотография и библиография 101

- В несколько строк 106

- Хроника 108

- Знаменательные даты 112