Работа Л. Гинзбурга имеет большую практическую ценность. Особое внимание в ней уделено вопросу о стиле исполнения, а также вопросам о различных редакциях классической смычковой музыки и о ее месте в концертном и педагогическом репертуаре советского исполнителя. Все это имеет большое значение для советского виолончельного искусства. Анализ виолончельных произведений и выявление среди них наиболее ценных для концертного исполнения или для педагогических целей, а также разбор различных редакций должны оказать существенную помощь советским исполнителям и педагогам. Большой интерес у педагогов вызовет глава, посвященная методическим и эстетическим установкам прогрессивных виолончельных школ.

Книга хорошо издана. Она снабжена большим количеством удачно подобранных иллюстраций, нотных примеров.

Рецензируемая книга является значительным вкладом в советскую науку о музыкальном исполнительстве, представляя собой новое слово в области истории смычкового искусства. Она будет полезна не только нашим скрипачам и виолончелистам. Обладая большой ценностью для музыковедов, в некоторых своих разделах она будет интересна и для более широких кругов советских читателей.

М. Блок

Армянская народная музыка

Сектором истории и теории искусств Академии наук Армянской ССР опубликованы сборники народных песен и плясок в записях Комитаса и С. Меликяна. Опубликование этих материалов представляет исключительный интерес не только для Армении, но и для других братских республик Советского Союза.

Издавая в 1950 году большую серию фольклорных записей Комитаса, Академия наук Армянской ССР, очевидно, считает ее продолжением изданного в 1931 году песенного сборника замечательного композитора и ученого. Новому сборнику дано поэтому заглавие: «Этнографический сборник. Армянские народные песни и пляски. Том II». В предисловии указывается, что публикуемые «108 песен являются прибавлением к опубликованным ранее 362 записям Комитаса, большая часть которых увидела в свое время свет благодаря стараниям музыковеда Спиридона Меликяна».

Между двумя томами записей Комитаса, вышедшими в свет с промежутком в девятнадцать лет, имеется теснейшая связь: составитель и редактор сборника 1950 года во всех деталях совершенно точно копирует работу составителя и редактора сборника 1931 года, как будто бы за это время ни в советском музыковедении, ни в методах публикации этнографических материалов ничего не изменилось.

Признавая заслуги С. Меликяна — редактора первого тома опубликованных записей Комитаса, все же необходимо характеризовать его работу, во-первых, как узко этнографическую, т. е. преследующую только собирательские цели, и, во-вторых, как сугубо текстологическую, т. е. ограничивающуюся редакционной выверкой правильности записей Комитаса.

Меликян рассматривал записи Комитаса как материал для будущих исследований и ценность сборника видел в том, что он дает картину состояния армянского народно-песенного творчества в период с 1890 по 1904 год, сохраняет для нас песни, уже забытые народом, и содержит народные мелодии, послужившие Комитасу материалом для творческой обработки. Содержания записей Меликян не касался.

Редактор второго тома сборника Комитаса М. Агаян, в точности следуя методике С. Меликяна, вносит лишь «уточнения некоторых неясных моментов записи, касающихся интонации и метро-ритмики» при переводе записей Комитаса с армянской нотописи на пятилинейную систему и снабжает их комментариями технического порядка. Что же касается характеристики содержания, то она ограничивается указанием, что записи «представляют большой художественный и научный интерес». Далее отмечается, что «интерес этот особенно возрастает сейчас, когда народное творчество находится в центре внимания композиторов и когда, следовательно, на собирание и изучение [разрядка моя — В. Б.] его должно быть обращено самое серьезное внимание».

Высказав все эти правильные соображения, автор введения не считает нужным остановиться на анализе идейной и общественной значимости материалов сборника. А ведь сам Комитас с исключительной проникновенностью и глубиной подходил к анализу содержания армянской песни, ее теснейших связей с жизнью, чувствами, мыслями и чаяниями народа.

Подготовляя к изданию рецензируемый сборник, М. Агаян счел нужным не только оставить в песенных записях раннего периода (1891 год, записи №№ 1–37) пометки Комитаса, относящие лады этих песен к восьми «гласам» армянской церковной музыки, но и ввести такие же обозначения в более поздние записи, где сам композитор уже отказался от их применения. Некритически вводя эти обозначения, М. Агаян тянет армянское музыковедение назад, фетишизируя ранние, ошибочные установки Комитаса, путающие современного советского читателя. По существу, ему навязывается представление о том, что армянское народное песенное творчество, по крайней мере в своей ладовой основе, тесно связано с церковной музыкой. Уже самое общее ознакомление с материалами второго тома записей Комитаса показывает, что 43 мелодии, звучащие в натуральном соль миноре, отнесены к семи армянским церковным гласам.

КОМИТАС. Этнографический сборник. Армянские народные песни и пляски. Том II. Армгиз, Ереван. 1950. Спиридон МЕЛИКЯН. Армянские народные песни и пляски. Том I. Армгиз, Ереван, 1949.

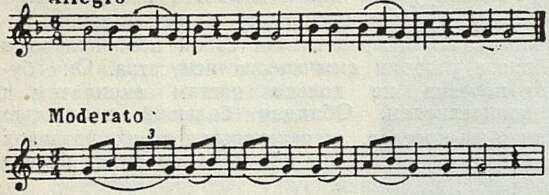

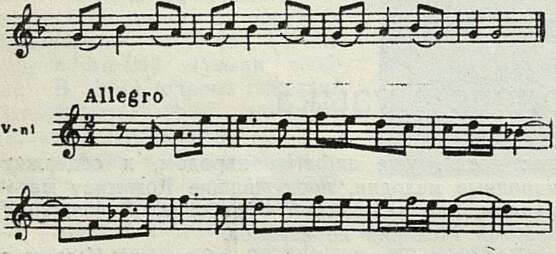

Приведем в качестве примеров для сравнения их между собою следующие три мелодии с квартовым объемом и с одинаковой ладовой настройкой:

Можно ли серьезно говорить о наличии в них сколько-нибудь ярких признаков, позволяющих безоговорочно отнести их к трем различным гласам: четвертому автентическому (№ 58), третьему плагальному (№ 6) и четвертому плагальному (№ 71)? А если для этого нет оснований, то зачем говорить о церковных гласах? Зачем одевать в аскетическую рясу церковных гласов, столь им несвойственную и неподходящую, плясовую песню любовного характера «Под хлопчатника цветком полюбил Нубара» (№ 58), любовную, овеянную грустью песню «Весна, снег идет» (№ 6) и любовную же песню «Ой, пояс мой» (№ 71)?

Первый том «Армянских народных песен и плясок» Спиридона Меликяна, ученика и продолжателя дела Комитаса по собиранию фольклора, вышел в свет также под редакцией М. Агаяна.

С. Меликян является крупнейшим после Комитаса армянским музыкальным этнографом. Он начал работать еще до революции и завершил свой трудовой и жизненный путь в 1933 году. За это время он сделал свыше семисот фольклорных записей и глубоко изучил армянскую песню, оставив ряд опубликованных и неопубликованных работ в этой области. Многие из них несут груз устарелых установок дореволюционной музыкальной этнографии. Приступая к опубликованию музыкально-фольклорного наследия С. Меликяна, надо было выявить в нем положительные и отрицательные стороны. Вместо этого М. Агаян оценивает деятельность С. Меликяна как этнографа, историка и теоретика сплошь апологетически. А ведь его исторические и особенно теоретические работы нуждаются в серьезном пересмотре.

Целью биографической части предисловия является «обрисовать, хотя бы в кратких чертах, облик ученого, горячо преданного делу поднятия музыкальной культуры Армении на новую, высшую ступень и отдавшего этому делу все свои силы». В качестве основания для этого выдвигается следующее, достаточно путано изложенное положение: «Нашей широкой общественности, да и нашим музыковедам и композиторам, знавшим подчас близко Спиридона Меликяна, едва ли известны его научные труды и собрания народных песен, подготовляемые им к опубликованию в тиши своего скромного кабинета».

Трудно допустить, чтобы люди, близко знавшие С. Меликяна, были так плохо осведомлены о его работах, как это утверждает М. Агаян. Вряд ли правильно подчеркивать кабинетный характер деятельности С. Меликяна. И уж совершенно невозможно согласиться с той характеристикой С. Меликяна как этнографа, которая дана во второй части предисловия. Агаян считает, что цель данной работы — «спасти последние остатки [здесь и далее разрядка моя — В. Б.] веками создававшегося и сохранявшегося народом мелодического материала плясовых, обрядовых и иных мотивов», и указывает, что Меликян собирал песни без руководства «чисто эстетическими принципами», отказавшись от метода отбора, «продиктованного субъективными соображениям и»; следствием этого было включение в сборник музыкальных образцов, неравноценных «по своему качеству и объему [?!]». В сборнике «подчас наряду с какой-нибудь шеститактовой песней... фигурирует развернутая по своему масштабу многотактовая... песня».

Во всех своих рассуждениях об армянской народной песне и о работе С. Меликяна М. Агаян стоит на сугубо формалистических позициях, полностью игнорирующих идейное содержание. Ставя Меликяну в упрек отсутствие у него «чисто эстетического» и «субъективного» критериев оценки и отбора материала, Агаян обнаруживает непонимание основных установок современной фольклористики. Приписывая С. Меликяну цель спасения «последних остатков веками создававшегося и сохранявшегося народом мелодического материала», М. Агаян неверно характеризует его собирательские задачи. С другой стороны, Агаян видит ценность народного песенного творчества только в мелодической основе, совершенно не интересуясь текстом. Отсюда возникает и «чисто эстетический принцип» отбора песен без учета их идейного содержания, на основании которого признается ценность лишь пятидесяти — шестидесяти записей. Отсюда же и странный принцип оценки «по объему», при котором произведения меньшего размера признаются менее значительными, чем большие.

Обращаясь к редакции М. Агаяна, имеющей, по его словам, своей задачей «облегчить работу читателя, музыканта-исследователя и помочь ему ориентироваться в приводимом материале», мы с сожалением должны констатировать, что эти намерения не выполняются.

Перечисляя материалы сборника в предисловии, М. Агаян упоминает песни: а) Сасуна, б) Апарана, в) Талина, а также г) ереванские записи танцев, в то время как в оглавлении сборника эти материалы распределяются иначе: а) Сасун, б) Апаран, в) Ереван (плясовые мелодии и песни), г) Талин (плясовые мелодии и песни) и д) плясовые мелодии для зурны (без обозначения места их записи). Рассматривая же содержание сборника, мы обнаруживаем, что в последнем разделе, кроме тринадцати мелодий

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110