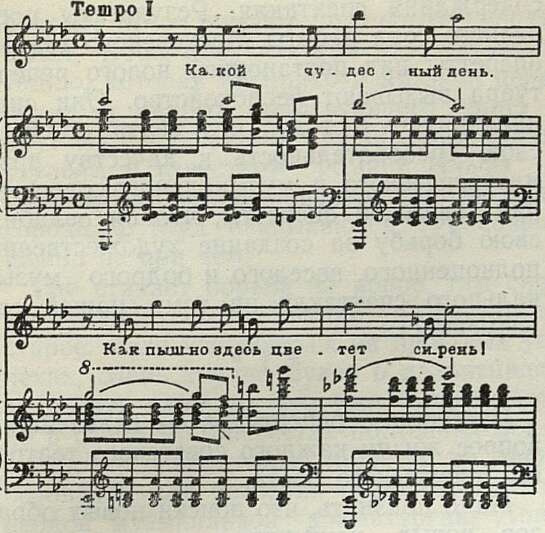

Ничего не прибавляет к образам Ирины и Максима их дуэт в I акте, построенный на теме довольно безликого лирического вальса.

Интонационно-мелодическая сфера партий Ирины и Максима не раскрывает тех современных советских характеров, которых требует ситуация. Идея спектакля не выявляется в движении образов, в их развитии, существует как бы отдельно, независимо от характеристики героев.

Недостойно для наших драматургов и композиторов рисовать советских людей хлюпиками и нытиками, видящими в любви главную и единственную цель жизни. Быть может, такие люди у нас еще имеются. Но выбирать их в качестве героев произведений крайне неверно, ибо не они строят коммунизм. Партия неустанно напоминает нам, что советские художники призваны активно участвовать в деле воспитания советских людей, воспитывать советскую молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной Родине, не боящейся препятствий, способной преодолевать любые трудности. «Драматурги и театры должны отображать в пьесах и спектаклях жизнь советского общества в ее непрестанном движении вперед, всячески способствовать дальнейшему развитию лучших сторон характера советского человека», — говорится в Постановлении ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Советский театр призван показывать, что эти качества свойственны не отдельным избранным людям, героям, но многим миллионам советских людей. И никакая выдуманная «специфика» оперетты не может ее освободить от этой важнейшей задачи всего советского искусства.

Музыка «Сына клоуна» заставляет также резко поставить вопрос об интонационном стиле советской оперетты. Почему композитор счел нужным придать национальную определенность только образам людей колхоза? Разве люди советского города не столь же национально ярки по своему характеру, по духу? Разве не воплощены их черты в лучших образцах советской массовой песни, в том числе в произведениях самого Дунаевского? Блестящий мастер песенного жанра, И. Дунаевский почему-то отходит в своей новой оперетте от важнейших эстетических принципов советской массовой песни. Случайно ли это? Здесь, по-видимому, сыграло роль желание композитора найти определенный музыкальный контраст, показать различие интонационных характеристик людей города и деревни. Но ведь в советской действительности наших дней не существует резкого различия между городскими и деревенскими людьми! А главное, черты унылой романсности, заключенные в партии Максима, никак не соответствуют характеристике молодых артистов.

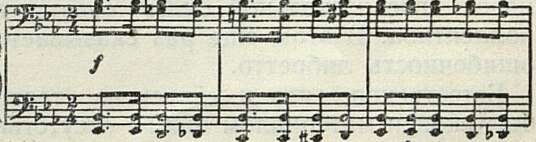

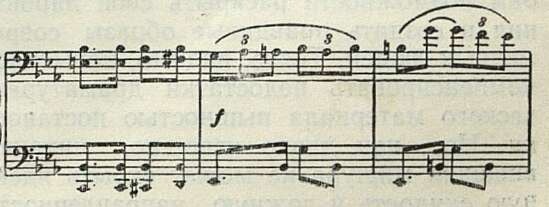

Кроме «Молодежной песни», в спектакле, по существу, нет эпизодов, развивающих линию современной советской песенности. Наоборот, в характеристике цирка композитор предпочитает широко использовать ходячие схемы западной танцевальной музыки. Так, например, музыка, сопровождающая цирковое представление во II акте, воссоздает атмосферу западноевропейского салона. Танец дрессировщицы построен на танго:

Ритм танго вновь появляется и в партии клоуна Ивана, в его пародийной песенке «Мисс Алис и клоун Кисс». Кстати, к чему эта пародия и против чего она направлена, непонятно. Эта сентиментальная песенка о безнадежно влюбленном клоуне звучит вовсе не пародийно, а всерьез, что повергает слушателя в глубокое изумление.

Ритмы западных танцев ощущаются и в некоторых сценах Максима и Ирины: например, их дуэт «Здравствуй, май» представляет собой типичный блюз.

Национальная обезличенность, отсутствие большой музыкально-драматургической формы, неразвитость современного песенного начала — все это крайне отрицательно сказывается на музыке «Сына клоуна». Многие из этих недостатков связаны с недостатками либретто. Пьеса Помещикова и Типота лишена ярких, жизненно достоверных характеров, воскрешая вместо них старые опереточные «амплуа», как мы это видели в образах Ирины и Максима.

Серьезные возражения вызывает финал I акта, ложный по идее и мрачный по окраске: неожиданный траурный элемент в силу своей чужеродности комическому жанру неизбежно принимает мелодраматический, фальшивый характер. Авторы заставляют умереть неизвестного зрителю отца Максима, чтобы извлечь из заветной шкатулки его завещание сыну. В своем завещании старый клоун призывает сына беречь профессиональную честь рода Молодцовых, развивать демократические традиции их искусства. Этому завещанию старого клоуна в пьесе придан характер идейного лейтмотива. Таким образом идея преемственности, «династической традиции» оказывается ведущей в спектакле, доминируя над идеей воспитательной силы советского коллектива. В этом еще раз сказывается ошибочность либретто.

Естественно, что и коллектив театра был скован материалом пьесы: отсутствие реалистических характеров не дало актерам возможности раскрыть свои дарования и создать правдивые образы современных людей. Театр, видимо, попытался компенсировать недостатки драматургического материала пышностью постановки. Но, как давно известно, никакая внешняя мишура не может скрыть идейную скудость и ложную направленность содержания спектакля. Результаты последнего года работы Московского театра оперетты над постановкой нового репертуара вызывают беспокойство. Они сигнализируют о том, что театр понизил свою требовательность к качеству драматургического и музыкального содержания советской оперетты, что он ослабил свою борьбу за создание художественно полноценного, веселого и бодрого музыкального спектакля на темы нашей современности.

* * *

Проблема репертуара — главнейший вопрос жизни каждого советского театра, его творческого роста.

Надо признать, что поиски новых образов, новых конфликтов и характеров в нашей опереточной драматургии ныне замедлились. Поражает, например, слабое внимание драматургов к теме освободительной борьбы народов против империалистического гнета, к теме борьбы за мир.

Либретто некоторых новых оперетт, посвященных современной советской жизни, не свидетельствуют о существенных успехах. Авторами не найдено еще единство идеи и образов, конфликта и среды, в которой он возникает.

Некоторые либреттисты приспосабливают к новым, современным образам старые, истрепанные конфликты мелодраматического либо водевильного порядка. Такова, например, оперетта «Чудесный край» А. Рябова (либретто Л. Юхвида). Образы послевоенной колхозной действительности здесь оказались втиснутыми в рамки примитивного любовного конфликта; отсюда фальшивая, мелодраматическая ситуация, противоречащая образам советских людей.

Разочаровывает либретто В. Крахта «Золотое вино», на которое написана музыка О. Фельцмана. Авторы посвятили эту оперетту советским агрономам и колхозникам, выращивающим новые сорта винограда. Но по существу советская жизнь представлена в ней лишь в качестве внешней декорации, фона, на котором разыгрывается пошлая водевильная история. Основными действующими лицами оперетты оказываются косметичка Сильва и ее поклонник Габардинов — фигуры, невероятные для нашей современной действительности. Эти «герои», движимые алч

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Об опере «Богдан Хмельницкий» 7

- Декада украинского искусства в Москве 12

- О прогрессивной роли программной музыки 15

- О драматическом конфликте в советской опере 26

- Против уступок опереточному штампу (Об опереттах «Мечтатели» К. Листова и «Сын клоуна» И. Дунаевского) 37

- Новое в военно-оркестровой музыке 46

- О некоторых вопросах советского музыкознания 50

- О традициях народной музыки и развитии хоровой культуры 55

- Заметки о хоровом пении в Средней Азии 60

- Саратовские музыканты в Москве 64

- Концерты польских музыкантов 65

- Смотр вокальной молодежи театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 68

- Мстислав Ростропович 70

- Развитие слуха студентов-вокалистов 74

- Несколько мыслей по поводу вокального образования 76

- О трудностях в работе педагога-вокалиста на периферии 78

- 17. Гольдштейн М. Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Неизданные письма Ф. Листа 83

- Письмо А. Н. Верстовского к М. П. Погодину 84

- Музыкальная жизнь Румынии 85

- Пути развития музыкального творчества в Румынской Народной Республике 91

- Музыковедческие труды академика Зденка Неедлого 97

- Зарубежная хроника 101

- Нотография и библиография 102

- Хроника 109

- В несколько строк 112

- Знаменательные даты 115