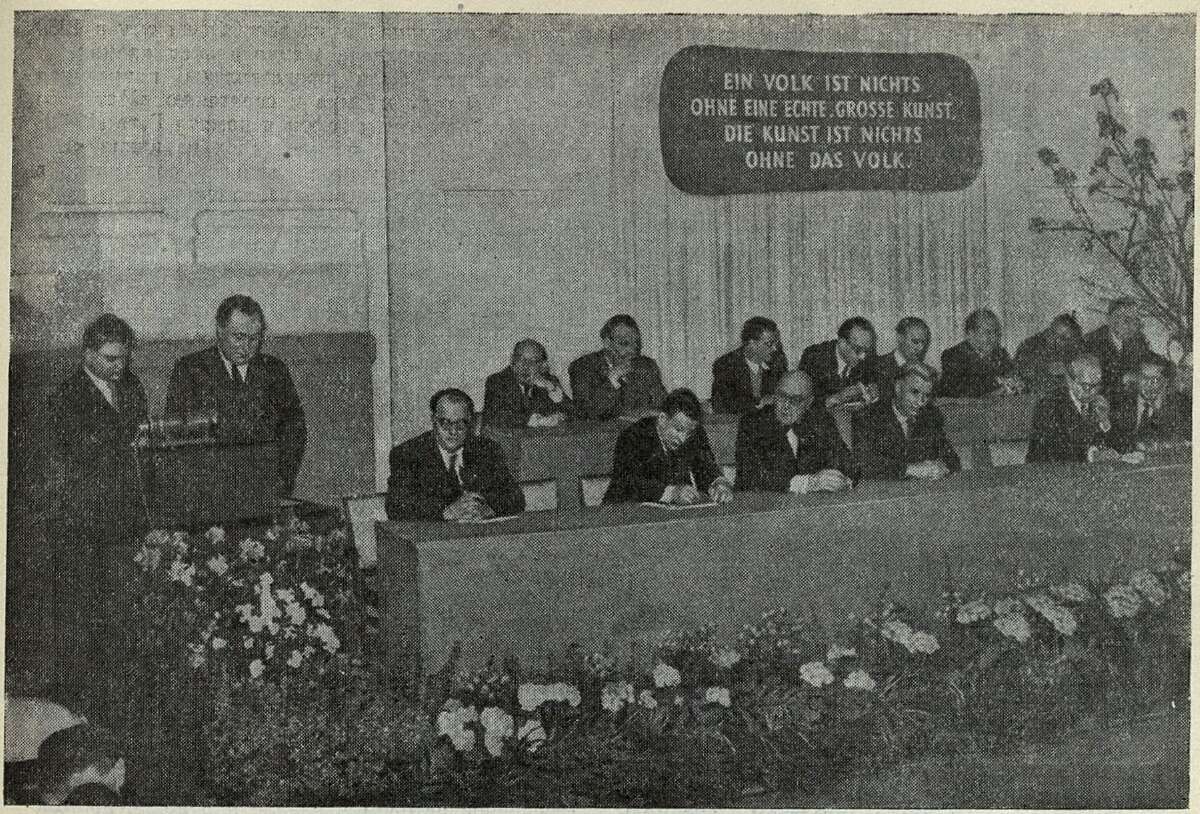

Президиум конференции

представителям музыкальной общественности Западной Германии все же удалось нелегально перейти границу и таким образом попасть в зал заседаний съезда. Поэтому два композитора из Западных зон, тепло встреченные делегатами съезда, выступали инкогнито, как «товарищи из Западной Германии». В адрес президиума конференции поступили многочисленные письма и телеграммы от отдельных представителей и групп музыкальных деятелей Западной Германии с сообщениями о невозможности прибыть на конференцию и выражением солидарности с задачами съезда.

Вопрос о создании единой демократической Германии в равной степени волнует все слои населения страны. Немецкие крестьяне и рабочие горячо протестуют против запрещения перехода границ между Западной Германией и Германской Демократической Республикой для участия в общенациональных мероприятиях: съездах, слетах, соревнованиях. Рядовые люди Германии не могут примириться с препятствиями и преградами, чинимыми им при переезде из одного города в другой, хотя эти города и расположены на территории их родины.

Представители прогрессивной немецкой интеллигенции — композиторы и музыковеды — с трибуны своего съезда страстно говорили о том, что никто не может помешать им строить национальную музыкальную культуру общими силами, никому не удастся разъединить ряды немецкой художественной интеллигенции, призванной создавать новую культуру, развивать великие традиции немецкой музыкальной классики. Эта мысль нашла отражение и в решениях, принятых конференцией. Глубоко знаменательным явилось открытие конференции торжественным симфоническим концертом из произведений великих немецких классиков Баха, Бетховена и Брамса.

В заключение своей работы конференция приняла устав новой организации и избрала Правление Союза (председатель Оттмар Герстер).

Так вслед за созданием Союзов немецких писателей и художников родился новый Союз — немецких композиторов и музыковедов.

2

Участники прений высказали много интересных и глубоких мыслей, но, к сожалению, очень мало аргументировали их анализом -современного творчества немецких композиторов, что придало прениям несколько абстрактный характер. Это кажется тем более странным, что организаторы конференции предусмотрели исполнение в течение трех дней ее работы ряда произведений современной немецкой музыки. Хотя это исполнение было далеко не совершенным (в большинстве случаев в механической записи), да и самый выбор произведений, очевидно, не всегда был продуманным, тем не менее музыка, прозвучавшая в перерывах между заседаниями конференции, безусловно давала богатый материал для дискуссии, а это, несомненно, помогло бы конкретизировать творческие задачи конференции и выбранного Правления Союза.

Первый концерт был целиком посвящен исполнению «Мансфельдской оратории» Эрнста Майера, за которую автор удостоен Национальной премии. Это грандиозное произведение для хора, оркестра, солистов и чтеца написано на слова талантливого молодого поэта Штефана Хермлина. Оно посвящено истории одного из крупнейших и старейших немецких промышленных предприятий — мансфельдских медных рудников, праздновавших в сентябре 1950 года свое 750-летие. По словам автора, «Мансфельдская оратория» должна «в музыкально-поэтических образах выразить борьбу немецких горняков против феодальной и капиталистической эксплуатации вплоть до освобождения их советскими войсками в 1945 году».

Перед слушателями проходит серия картин и(з жизни немецких рабочих: средние века, эпоха тридцатилетней войны, годы империалистической войны, революция 1918 года, мрачные дни гитлеровского средневековья; наконец, в заключительной части оратории автор рисует образы современности — радостную и насыщенную жизнь народного предприятия, которым стали теперь мансфельдские медные рудники. Несмотря на огромные масштабы сочинения, автор предусмотрел возможность его исполнения самодеятельными музыкальными коллективами. Первое исполнение оратории и было осуществлено силами самодеятельных коллективов мансфельдских рабочих и интеллигенции.

Оратория написана простым, ясным языком. Композитор разнообразно и умело пользуется всеми средствами: хоры a capella сменяют оркестровые интерлюдии; голос с оркестром, ансамбль, чтец — все это обдуманно и эффективно используется для раскрытия содержания. Некоторые части особенно удались автору. К ним, например, относится эпизод, раскрывающий содержание исторического лозунга «Кончай войну!» в 1918 году. Простыми средствами хора и оркестра автор сумел создать необычайно яркую, свежую по гармоническим краскам музыкальную картину стремительного распространения антивоенного лоаунга. Во многих эпизодах автор использовал записанные им подлинные народные, в том числе боевые, песни, бытовавшие в кругах мансфельдских рабочих («Маленький барабанщик» и другие). Автор смело вводит в партитуру и народные музыкальные инструменты.

Не все равноценно в оратории: обилие текста определило несколько расплывчатую, рыхлую форму, изрядные длинноты; в некоторых частях автор не смог подняться над текстом, обобщить его в крупных симфонических образах. Несколько натуралистичен музыкальный язык оратории, например в эпизоде, рисующем гитлеровское владычество.

Однако отдельные недостатки не затемняют общего прогрессивного значения этого произведения, страстного и боевого, глубоко современного, демократического по своим средствам и форме. Не приходится сомневаться в том, что «Мансфельдская оратория» окажет большое и плодотворное влияние на творчество немецких композиторов.

Программа второго концерта была составлена нз произведений Ганса Эйслера, широко известного у нас своими антифашистскими песнями 30-х годов. В настоящее время Эйслер является руководителем класса композиции Берлинской консерватории — воспитателем молодого поколения композиторов в Германской Демократической Республике. За создание Гимна республики ему в 1950 году была присуждена Национальная премия.

В концерте были представлены написанная еще в 1930 году музыка к спектаклю «Мать» по Максиму Горькому, симфония памяти Гете (1949), септет № 2 (1946), четыре песни из цикла «Новые немецкие народные песни», созданного в 1950 году, и два отрывка из кантаты, посвященной Третьему партийному съезду (1950). Таким образом слушатели имели возможность познакомиться с двадцатилетним периодом творчества Эйслера.

Музыка к спектаклю «Мать» написана (во второй редакции) в виде кантаты, включающей сольные эпизоды, ариозо, песни, баллады и речитативы. Многое весьма спорно в этой аскетичной и несколько однообразной музыке. Но несомненно, что в лучших эпизодах (например, в речи над гробом убитого рабочего) Эйслер показывает интересные образцы речитативного стиля.

Септет № 2 представляет собой серию небольших миниатюр, созданных на основе музыки, ранее сочиненной для кинофильма с участием Чарли Чаплина. Отдельные интересные тембровые и гармонические находки вряд ли могут оправдать публикацию этой музыки, да еще в виде самостоятельного произведения.

Симфония памяти Гете была написана в связи с торжествами, посвященными великому немецкому поэту. По форме она несколько напоминает симфонические поэмы Рихарда Штрауса, однако Эйслер использует, помимо симфонического оркестра, и женский голос. Текст вокальной партии (введенной автором в начале и в конце произведения) взят из второй части «Фауста». Общей темой симфонии является переход от мрака к свету.

Музыкальный материал симфонии несколько эклектичен: вначале музыка напоминает образы «Петрушки» Стравинского с присущей многим эпизодам этого произведения бесцельной игрой тембров, затем на смену приходят музыкальные образы бетховенского типа и наконец, в «светлом» заключительном разделе, звучит танцевальная тема, близкая по характеру современной джазовой музыке.

В этом произведении, полном динамики, порой блестящих тембровых находок, удивляют вненациональность музыкального языка, некоторая разорванность формы, что мешает слушателю полноценно воспринять идею произведения.

Совершенно иное впечатление оставляют «Новые немецкие народные песни», созданные Эйслером на слова крупного поэта современной Германии Иоганнеса Бехера. Сама мысль создать такой цикл представляет несомненный интерес. Здесь и песни о родине, о пейзажах родной земли, о Советском Союзе, песни о Ленине, о комсомольском знамени, о фабриках, принадлежащих народу, о пионерах...

Музыкальной основой большинства песен являются интонации популярных немецких народных песен. Мелодии их предельно просты и напевны, сопровождение лаконично. Значение таких песен, особенно для немецкой молодежи, поистине огромно. Эти песни органически связаны с современностью, они отражают новую жизнь и помогают строить ее.

Примером ясного, оптимистического музыкального мышления Эйслера, плодотворного развитая

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Привет мастерам украинского искусства 3

- Праздник советской культуры 8

- С. Людкевич — старейший композитор Украины 16

- Голос талантливой молодежи 20

- Мастера украинской оперной сцены 24

- Любимый народом жанр 32

- К дальнейшему расцвету узбекской музыки 37

- За высокое оперное мастерство 44

- Образы наших современников в балете (Новый азербайджанский балет «Гюльшен») 53

- К обсуждению 24 прелюдий и фуг Д. Шостаковича 59

- К новому подъему советского музыкознания 63

- Звуковой язык и музыка 64

- О национальной системе интонирования 69

- Поездка на Волго-Дон 72

- Музыку — великим стройкам 74

- Музыкальная жизнь 75

- Памяти П. А. Ламма 94

- Николай Витальевич Лысенко (1842–1912) 96

- Письма Н. В. Лысенко 100

- В демократической Германии 106

- Наша музыка борется за мир! 113

- Две недели в Исландии 120

- Нотография и библиография 126

- Знаменательные даты 136

- В несколько строк 138