занные с широко распространенными эпическими сказами и легендами. В этих пьесах, помимо общего лирического замысла, наличествует также и музыкально-изобразительный элемент. Некоторые из этих пьес также поются со словами, т. е. одновременно являются и собственно песнями. Таким образом: появляются кыска-кюй. Напев в таких случаях претерпевает значительные изменения. Примером может служить популярнейшая песня «Кара-Юрга» («Черный иноходец»), которую слышал в XVIII веке академик Иван Лепехин, путешествовавший по Башкирии.

«Кара-Юрга», как и ряд других инструментальных программных пьес, является одновременно танцевальным напевом. Характер танца, с которым они связаны, отличен от наиболее распространенного народного танца, связанного с биу-кюй.

Кроме мелодически развитых песенных (вокальных и инструментальных) жанров, в народном быту распространена традиция мелодических речитаций эпических песен. Эту традицию представляют:

а) кубаир — своего рода былины, посвященные восхвалению героев и героических дел прошлого и настоящего;

б) бант — песни балладного характера, складываемые по поводу современных событий (а порой и бытовых происшествий), взволновавших народ.

В прошлом был распространен жанр предсвадебных причитаний и обрядовых пожеланий невесте — сингляу. В настоящее время сингляу исполняются лишь как воспоминание о тяжелом положении женщины в прошлом.

Особое место в башкирской народной музыке занимает узляу — самобытное искусство двухголосного пения, осуществляемого одним певцом (подробно об узляу см. журнал «Советская музыка», 1948, № 4).

В башкирской народной музыке встречается небольшое количество песен, состоящих из двух частей. Они принадлежат к различным песенным жанрам: первая часть — медленная, широкая, напевная — представляет собственно узун-кюй, вторая — быстрая, с элементами моторной ритмики— приближается по характеру движения к напевам кыска-кюй, биу-кюй или такмаков (сюда относятся песни «Кукушка», «Кагарман-кантон»). Наконец, есть песни, в которых после второй, быстрой части идет небольшое репризное возвращение к первой, медленной (песня «Ерэн-кашка», что в переводе означает «Рыжий конь со звездочкой на лбу»).

В народном быту иногда встречаются и исключительно интересные гибриды узун-кюй с речью нараспев. Так, в 1937 году Бибикамал Магадиева (родом из деревни Аскарово Азбелиловского района) спела мне старинную узун-кюй «Корень», содержащую в середине драматическую речитацию. В тексте этой песни отец, обращаясь к дочери, поет ей о болезни матери и всевозможных несчастьях, обрушившихся на семью. Перед заключительными словами песни исполнительница плакала и причитала: это была речитация, почти переходившая в живую, разговорную драматически взволнованную речь. Другой подобной песни я не встречал ни до этого случая, ни после чего и был склонен рассматривать эту песню как импровизацию певицы. Однако в дальнейшем мне удалось установить, что песню «Корень» исполняют именно так, и только так, по всей Башкирии.

Часто исполнению узун-кюй, биу-кюй или программной инструментальной пьесы предшествует сказ о происхождении данной песни. В быту такой сказ обычно называют историей песни. При помощи его исполнитель стремится воссоздать историческую обстановку, с которой народ связывает данную песню и образы ее действующих лиц. В то же время история песни создает соответствующее настроение у слушателей, подготовляя их к более глубокому, полному и цельному восприятию самой песни или инструментальной пьесы.

В башкирской народной музыке поэтические тексты, как правило, не прикреплены твердо к напевам. Устойчивое прикрепление песенных текстов к напевам существует здесь, по-видимому, только в общенародно-популярных узун-кюй — и прежде всего в группе исторических песен о народных героях (при этом все-таки иногда напевы исполняются и с другими текстами).

Однако ни в коем случае нельзя сказать, что у башкир соединение текстов с определенными напевами носит случайный характер. Певцы-импровизаторы при подборе к напеву того или иного текста всегда исходят из созвучия образов. Тексты кыска-кюй или такмаков никогда не соединяются с напевами узун-кюй, точно так же как тексты узун-кюй — с плясовыми напевами. Смысловая, образная связь между мыслями и чувствами, выражаемыми в напевах и в подбираемых к ним или вновь создаваемых текстах, существует всегда. Однако эта связь выступает в одних случаях более явно и прямолинейно, а в других в скрытой от исследователя форме.

Помимо узун-кюй, устойчивая связь текстов и напевов иногда наблюдается и в жанре кыска-кюй, в то время как такмаки с прикрепленными к определенным напевам поэтическими текстами встречаются редко. К напеву такмака чаще всего прикреплено лишь начальное четверостишие, реже два-три, после которых обычно следуют самые разнообразные тексты, импровизационно соединяемые с напевами.

Среди такмаков есть группа игровых, хороводных песен, отличающихся некоторым своеобразием. Припев в них чаще, чем в других такмаках, поется с одними и теми же словами, в них устойчив поэтический текст запева.

Кыска-кюй и такмаки обычно бытуют в сольном исполнении, но все же много чаще, чем узун-кюй, исполняются небольшими группами певцов. Совместное исполнение в подавляющем большинстве случаев одноголосно. Однако иногда и в вокальной, особенно же часто в инструментальной, музыке выступают зачатки многоголосия. Так, последний долгий звук, заключающий полустрофу и строфу сильно драматизированной узун-кюй, нередко подхватывается слушателями. «Вай, вай, вай», — произносят они, пристраиваясь к певцу, и долго тянут в унисон на этом звуке последний слог «вай». В свою очередь, певец, не дожидаясь окончания тянущегося остинатного звука хора слушателей, начинает петь вторую строфу. В песенном запеве возникает, таким образом, остинатное двухголосие, хотя и эпизодическое. Еще более отчетливо остинатное двухголосие выступает в уже упоминавшемся нами жанре узляу.

Остинатное двухголосие типично и для инструментальной музыки башкир. При исполнении песен на курае низкий остинатный звук обычно исполняется голосом; при игре на кобызе он имеется в самом инструменте и звучит не прерываясь, при исполнении песен на скрипке возникает эпизодически, а на гармони и баяне — либо также эпизодически, либо, как это имеет место в исполнении современного народного баяниста-мастера, перерастает в уже более развитое двухголосие.

Зачаточные формы многоголосия, отчетливо выступавшие в башкирской народной музыке (вокальной и инструментальной) еще до революции, несомненно восходят к далекому прошлому. В дореволюционное время, в период преобладания традиций, сложившихся в условиях кочевого скотоводческого быта, не было необходимых предпосылок для развития многоголосия: творческие силы народа в течение веков были всецело направлены на создание высокой, виртуозной сольной мелодической культуры. Ее развитию способствовал пастушеский быт, связанный с кочевым скотоводством1. Вплоть до второй половины XVIII века в Башкирии отсутствовали вполне оседлые селения, в которых происходило бы укрепление коллективных форм общественного быта. По наблюдению С. Г. Рыбакова, еще не все поселения башкир даже в конце XIX века имели вполне оседлый характер2.

Те же причины способствовали также развитию импровизационной культуры мелодического варьирования и орнаментирования, достигших высокого совершенства в узун-кюй — башкирской народной музыкальной классике. Взаимно связанные импровизационность, культура сложного мелодического орнаментирования и традиция сольного пения, в свою очередь, встали препятствием на пути развития хорового, коллективного пения и многоголосия.

Большую роль играло также вековое подавление всех форм общественной жизни башкир татаро-монгольскими захватчиками (начиная с XIII века), собственной феодальной эксплуататорской верхушкой, а в дальнейшем также и царским самодержавием. Реакционную роль, тормозившую развитие национальной культуры башкирского народа, играл, конечно, и ислам.

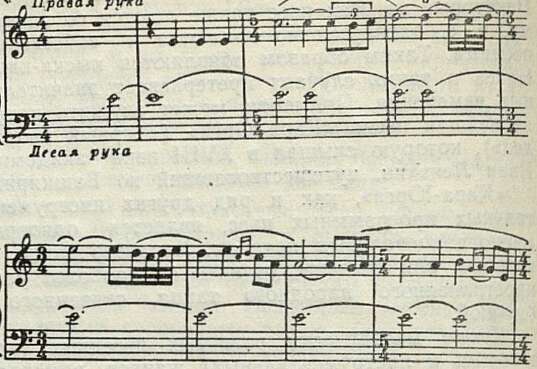

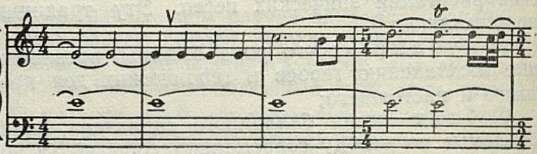

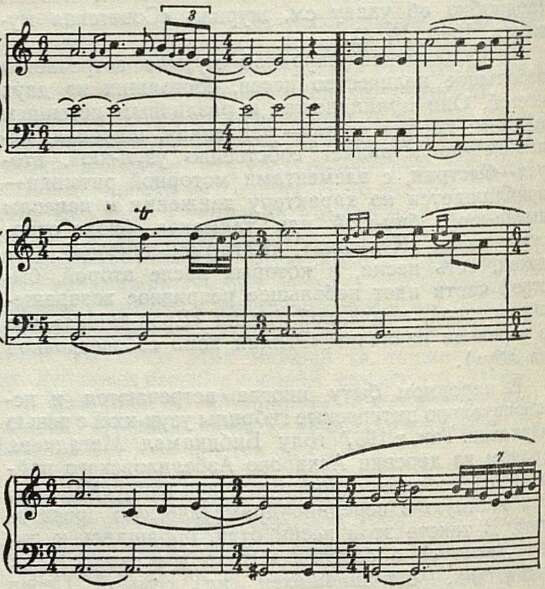

После Великой Октябрьской революции, особенно в годы сталинских пятилеток, обеспечивших победу социализма в нашей стране, бурно развивалась культура башкирского народа и, в связи с ней, различные формы многоголосия. Самодеятельные хоры все чаще отходят от традиционного унисонного пения, в бытовой музыке начинает укрепляться сольное пение с инструментальным сопровождением. Примером обновления инструментального стиля, а через него и напевов узун-кюй (путем развития принципа остинатности), может служить записанная мной у Тагира Каримова старинная, полная драматизма, историческая узун-кюй «Колый», исполняемая на баяне уже в полифонической манере.

Медленно

_________

1 Современный башкирский историк А. Н. Усманов пишет по этому поводу: «В экономическом отношении Башкирия в XIII–XV веках и в первой половине XVI века оставалась страной кочевого скотоводческого хозяйства и охоты облавного характера» (А. Усманов. Присоединение Башкирии к Московскому государству. Башгосиздат. Уфа, 1949, стр. 47).

2 См. стр. 17 упомянутой работы Рыбакова.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Развивать и совершенствовать советскую оперу 3

- Всенародный праздник 10

- На пути оперного реализма («Семья Тараса» Д. Кабалевского) 13

- Опера «От всего сердца» 25

- Последние произведения Н. Я. Мясковского 35

- Кантата о новом Китае 40

- К итогам декабрьского смотра советской музыки (На дискуссии в ССК) 44

- Народный хор (К 40-летию хора им. Пятницкого) 50

- Из закавказских впечатлений 54

- Народная башкирская музыка 59

- Музыкальная шкатулка 66

- Государственный мужской хор Эстонской ССР (К концертам в Москве) 69

- Музыканты Бурят-Монголии в Москве 71

- Гастроли Германа Абендрота 74

- «Картинки с выставки» Мусоргского 75

- А. Н. Есипова (К 100-летию со дня рождения) 82

- Памяти А. П. Большеменникова 85

- Италия в эти дни 87

- Польский музыкальный журнал 94

- Обзор печати 99

- Хроника 102

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110