порывом трудового соревнования, молодые друзья лесов вместе со всем народом борются за превращение своей страны в плодороднейший край социалистического изобилия. Пионеры радуются первой лесозащитной поросли — делу рук своих. Весело, с ребячьим задором, по-вешнему звенит трогательная по своей простоте и непосредственности песня юных лесоводов. К сожалению, эта обаятельная песенка, так горячо принятая аудиторией, очень коротка и неожиданно обрывается:

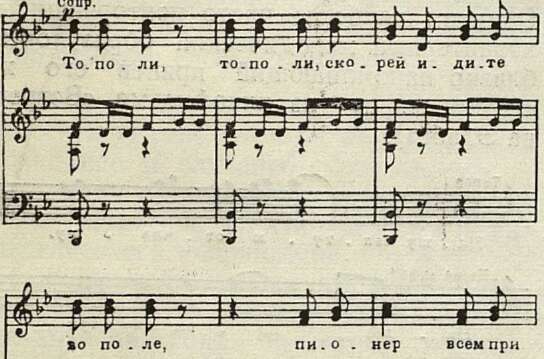

Прим. 1

Выразительность оркестрового сопровождения этой песни достигнута очень простыми, но впечатляющими средствами. Оно построено на воспроизведении сигнала пионерского горна и ритмически четких ударов малого барабана. Однако песенный образ главенствует, а потому изобразительность остается все же на втором плане.

Пятая часть (Allegro) — «Сталинградцы выходят вперед» (хор и оркестр) — кульминация всего произведения. Насыщенное ярким, стремительным темпераментом оркестровое вступление (одна из вдохновеннейших страниц партитуры) органически вырастает из сопровождения предыдущей части. Вступает хор. Бодро звучит песня-марш комсомольцев Сталинграда, города-героя немеркнущей воинской славы:

Мы простые советские люди,

Коммунизм — наша слава и честь.

Если Сталин сказал — это будет,

Мы ответим вождю — это есть!

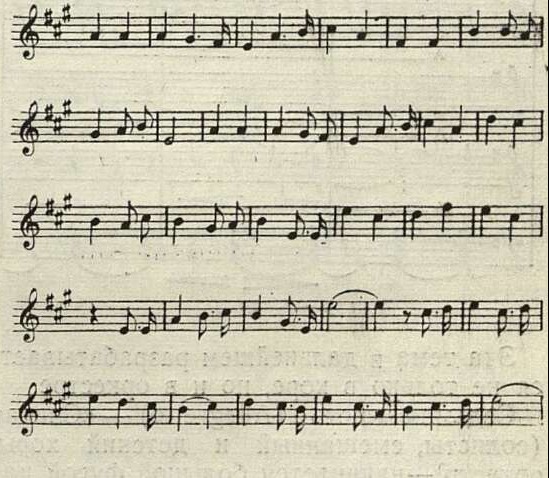

Песня властно захватывает своей активностью и волевым началом. Металлическая чеканность быстрого маршевого шага сочетается в ней с эмоциональной приподнятостью, праздничным блеском оркестрового звучания, свежестью тональных сопоставлений. В мелодике этой песни сочетались наиболее характерные интонации массовой героической советской песни, которыми, к слову сказать, Шостакович ранее пренебрегал в своих крупных произведениях:

Прим. 2

Шестая часть (Adagio) — «Завтрашняя прогулка» (тенор, хор и оркестр) — картина недалекого будущего нашей Родины, трактованная в чисто лирическом плане. Претворилась в жизнь всепобеждающая сталинская идея. Преобразился облик нашей страны. На степных просторах поднялась и весело зашумела молодая поросль лесов.

«Завтрашняя прогулка» контрастирует с предыдущими частями своим безмятежно-идиллическим характером. Тонко задуманная музыка местами поднимается до

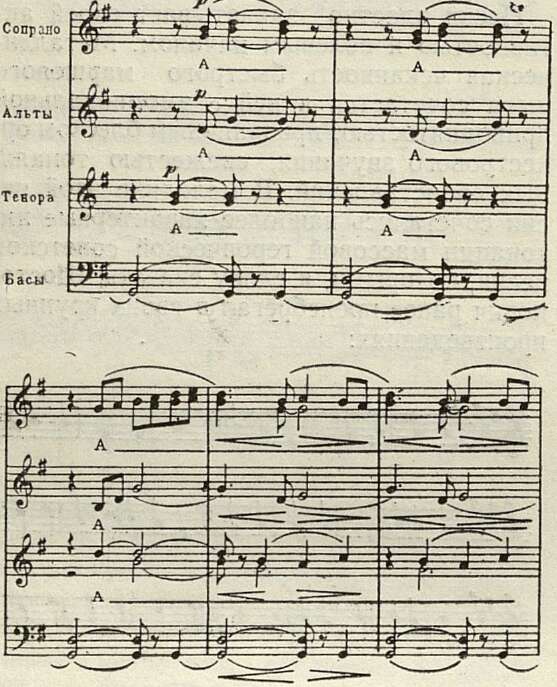

подлинной одухотворенности. Во внешне скромном сопровождении то здесь, то там заблестит яркая деталь, мягко и выпукло оттеняющая прозрачный лиризм музыки. Однако этот лиризм носит несколько условный, созерцательный характер, мало связанный с народной песенностью. Хочется также отметить глубоко поэтичное и проникновенно звучащее вступление (без слов), построенное на главной теме сочинения:

Прим. 1

Эта тема в дальнейшем разрабатывается не только в хоре, но и в оркестре.

Седьмая часть (Allegretto) — «Слава» (солисты, смешанный и детский хоры, оркестр)— начинается большой фугой для хора и оркестра. Ценность ее не только в виртуозном решении сложной технической задачи, но главным образом в той выразительной роли, которую композитор сумел придать классической форме фуги. Он преодолел схоластические традиции этой формы и раскрыл фугу в ее динамически развертывающемся, целеустремленном движении, подчеркнув в ней энергию, организованность, пафос созидания, волю к борьбе. Мелодические истоки этой подлинно русской фуги глубоко национальны. Тема ее близка песне «Слава солнцу красному».

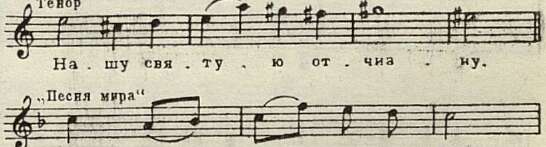

Финал — самая монументальная по своему содержанию и наиболее протяженная часть оратории. К сожалению, недостаточно выразительна начальная фраза басового соло: «Идем мы вперед...» Хотелось бы большей экспрессивности и в дуэте баса и тенора, несколько ослабляющем напряженность драматического развития, столь ярко выраженного в фуге. Однако по своему интонационному складу дуэт чрезвычайно интересен. Лучшие черты массово-песенного языка Шостаковича предстали в нем в углубленном индивидуально-художественном отражении. Отметим наиболее часто повторяющийся характерный мелодический образ,, очень близко напоминающий припев его же «Песни мира» (из кинофильма «Встреча на Эльбе»):

Прим. 2

Величественная в полном смысле слова концепция финала прославляет мудрость Сталина, торжество и ликование народа-победителя, претворяющего в жизнь предначертания великого вождя. Триумфально звучит главная тема. Народ славит солнце нашей жизни:

Деревья стоят величаво

Возле русских торжественных рек.

Ленинской партии — Слава!

Слава народу вовек!

Мудрому Сталину — Слава, Слава!

Какие же выводы следует сделать из краткого анализа содержания оратории? Главный вывод естественно определяется замыслом нового произведения Шостаковича — великие сталинские идеи вдохновляют советских художников на большие творческие подвиги. Шостакович поставил перед собою задачу огромной идейно-художественной силы, увлекся ею так, как может увлечься подлинный советский художник, патриот нашей Родины, и это принесло полноценный творческий результат.

Оратория в лучших своих частях подкупает той высокой простотой, благородством и чистотой чувства, зрелой обдуманностью плана, которые свойственны

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Великий вождь и учитель 9

- Слово о великом вожде 16

- Образ Сталина в музыке 23

- Песни всенародной любви 31

- Грузинские народные песни о вожде 39

- Музыка, вдохновленная гением вождя 42

- Школьный хор в городе Гори 49

- За новый подъем советской музыки 53

- Третий пленум Правления Союза советских композиторов СССР (Календарь пленума) 65

- «Песнь о лесах» Д. Шостаковича 68

- Радостная удача (Опера Е. Жуковского «От всего сердца») 74

- Прекрасный расцвет азербайджанской музыки 81

- Музыка Советской Грузии 89

- Современные армянские народные песни 97

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 102

- Классик армянской музыки 109

- Новое пополнение 118

- По страницам печати 121

- Хроника 126

- Болгарский музыкальный журнал 133

- Национальная конференция композиторов Румынской Народной Республики 138

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1949 год 139