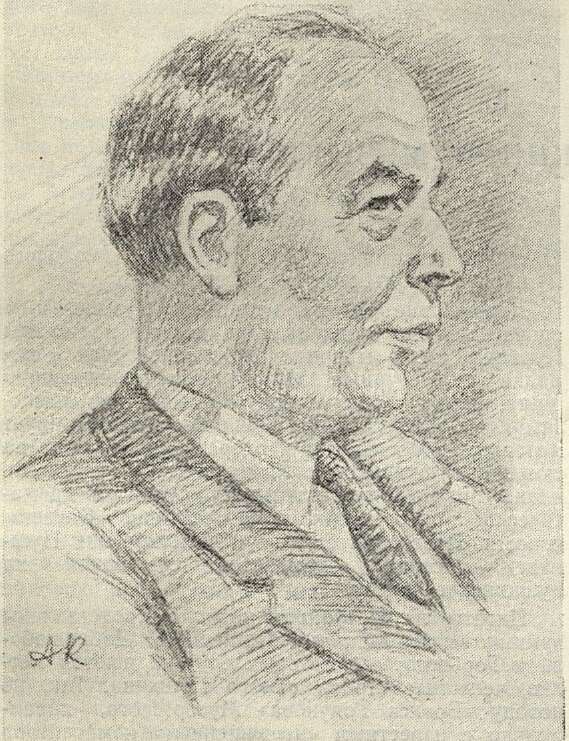

Ласло Шомоди

Увертюра к «Эгмонту» Бетховена под управлением Шомоди засверкала ярко и величественно в соответствующем монументальном и героическом образе. Хорошо была исполнена сюита «Хари Янош» венгерского композитора Золтана Кодаи. Сюита рассказывает о полуреальных, полуфантастических похождениях народного венгерского героя, его походах и странствиях, полных приключений. Характер музыки и несколько громоздкая, но красочная оркестровка сюиты соответствуют содержанию этой программной пьесы.

С исключительным блеском и громадным темпераментом был исполнен знаменитый «Ракочи-марш» Берлиоза, повторенный по настойчивому требованию публики.

В прощальном симфоническом концерте (15 июня, Большой зал консерватории) мы познакомились с новым для нас произведением — концертом для оркестра в пяти частях Бела Бартока. Это растянутое, трудно воспринимаемое с первого прослушивания, написанное для громадного оркестрового состава сочинение не произвело хорошего впечатления. В пьесе сказываются характерные черты модернизма со всеми типичными его проявлениями — надуманные, фальшиво и резко звучащие гармонии, неестественные музыкальные построения. От такой крикливой и неубедительной музыки мы решительно отказались в пользу музыки ясной, доходчивой, реалистически правдивой.

Исполненная в начале концерта до-мажорная токката Баха в оркестровой редакции Вейнера прозвучала очень помпезно, потеряв, однако, из-за чрезмерно пышной инструментовки свой строгий, классический характер.

Всеми цветами радуги засверкала Вторая рапсодия Листа, исполненная с необычайным блеском и виртуозным мастерством. Большой темперамент и стихийная сила увлечения, проявленные Шомоди в рапсодии, явились кульминацией его большого успеха у московской аудитории.

Наш отчет был бы неполным, если бы мы не отметили превосходное исполнение двух оркестров — Государственного оркестра Союза ССР и оркестра Всесоюзного радиокомитета, так же как и тонкого, чуткого исполнителя фортепианной партии вокальных и скрипичных произведений А. Д. Макарова.

Выступления венгерских артистов в нашей столице должны быть занесены в нашу концерт-

Михай Секей

ную летопись, как большой музыкальный праздник, еще более скрепляющий культурные связи Советского Союза с дружественной нам демократической Венгрией.

А. Канкарович

Выставка «Пушкин и музыка»

Выставка «Пушкин и музыка», открытая в юбилейные дни Московской филармонией в фойе Концертного зала им. Чайковского, несомненно, имеет серьезное общественно-художественное значение.

Перед авторами выставки (А. Кочетова, Е. Рогалевич, И. Кунин; консультанты — В. Яковлев и С. Бонди) стояла нелегкая задача: на весьма ограниченном пространстве дать показательный материал, характеризующий чрезвычайно широкую и многообразную тему. Каковы бы ни были отдельные недочеты, задача эта в целом разрешена успешно: выставка хорошо продумана, насыщена большим содержанием и оформлена с большим вкусом (художник Е. Романова).

О проникновенном интересе поэта к песенному творчеству русского народа и органической, кровной близости поэзии Пушкина к истокам народного творчества говорит начальный щит выставки — «Пушкин и русская песня». Перед нами знакомые с детства чудесные строки пушкинских стихов и здесь же, рядом, близкие им подлинные тексты песен, которые поэт слышал из уст своей верной подруги — няни («За морем синичка не пышно жила», «Шла девица за водой, за водою ключевой»). Снимки со старинной гравюры и с картины Сурикова воскрешают в сознании образы любимых героев Пушкина — Степана Разина и Емельяна Пугачева. Цитаты из рассказов о поэте близких к нему людей и рисунок «Пушкин на ярмарке у Святогорского монастыря» напоминают нам о Пушкине, как пытливом собирателе песенного фольклора. Интересны репродукции лубочных картин на сюжеты пушкинских стихотворений и песен — документы, свидетельствующие о популярности поэзии Пушкина в народе.

Следующий раздел выставки — «Музыкальное окружение Пушкина» — дает галлерею портретов представителей тогдашнего музыкального мира, с которыми поэт находился в дружеском общении. Здесь лицейские товарищи Пушкина, композиторы М. Л. Яковлев и Н. А. Корсаков; друзья поэта А. Н. Верстовский, В. Ф. Одоевский, А. С. Грибоедов, певец И. И. Рупин; музыканты-любители, на вечерах у которых поэт был постоянным гостем, — Михаил Виельгорский, П. А. Бартенева, Е. И. Лунина, Зинаида Волконская1 и другие. Строфа из «Путешествия Онегина» напоминает об увлечении Пушкина «упоительным» Россини.

Дальнейшие стенды посвящены музыкальным произведениям, созданным на тексты и сюжеты Пушкина. Этот материал систематизирован в порядке литературных жанров тех произведений поэта, которые послужили основой для композиторов. Стенд «Сказки Пушкина» демонстрирует материал, относящийся к операм, написанным на сюжеты пушкинских сказок; далее, в таком же плане представлены поэмы Пушкина, его драматические произведения, роман «Евгений Онегин», повести. Последний стенд — «Стихотворения Пушкина» — посвящен романсам, созданным на пушкинские тексты.

Цитаты литературного порядка представлены яркими высказываниями Белинского, Добролюбова и Горького; в некоторых случаях даются меткие, чеканные строки самого Пушкина. Так, по поводу «Бориса Годунова» Мусоргского, параллельно с известным «посвящением» композитора («Я разумею народ, как великую личность...») приведены замечательные слова поэта из его «Заметок о народной драме»: «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? — Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».

На одном из центральных щитов помещены незабываемые слова товарища А. А. Жданова: «Для классической музыки характерны правдивость и реализм, умение достигать единства блестящей художественной формы и глубокого содержания, сочетать высочайшее мастерство с простотой и доступностью».

Ярко звучит оценка «Бориса Годунова» Мусоргского В. В. Стасовым, «Руслана и Людмилы» Глинки Б. В. Асафьевым.

Иллюстративный материал, относящийся к музыкальным произведениям, радует разнообразием, свежестью и, несмотря на предельный лаконизм, значительной широтой охвата темы. Здесь, в репродукциях, портреты Пушкина, два макета оперных постановок («Евгения Онегина» в Театре им. Станиславского и «Мазепы» в Большом театре Союза ССР), цветные эскизы декораций, многочисленные фотопортреты композиторов и артистов, снимки оперных и балетных сцен, фотокопии обложек редких нотных изданий, старинных гравюр («Полтавский бой») и лубочных картинок («Черная шаль»).

Отбор материала, представляющий большие трудности ввиду ограниченности места, сделан по правильному принципу: отражены лучшие старые постановки и параллельно наиболее характерные спектакли советских театров; по этому

_________

1 «Дом ее был, как волшебный замок музыкальной феи, — писал о салоне 3. А. Волконской друг Пушкина, поэт П. А. Вяземский. — Там стены пели; там мысли, чувства, разговоры, движения — всё было пение...» (К сожалению, эта цитата не приведена на выставке).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 7

- Славянская музыкальная культура 9

- Лирика Пушкина и пути русского романса 13

- Смотр творчества композиторов Ленинграда 20

- Армия ждет новых боевых песен 25

- За творческую связь с исполнителями 29

- Против ремесленничества в песенной поэзии 32

- На пути к демократизации камерного жанра 37

- «Посвящается советской молодежи...» 43

- Эстетика Шопена 47

- В гостях у Алексея Максимовича Горького 55

- Воспоминания о «Проколле» 60

- Забытое интервью с П. И. Чайковским 65

- «Вагнер и его музыка» — неизвестная заметка П. И. Чайковского 68

- Мои воспоминания о Чайковском 69

- Оперы Глинки в Праге 75

- За русскую хоровую советскую песню 81

- Новые народные песни Грузии 83

- Певец-трибун 86

- Венгерские артисты в Москве 89

- Выставка «Пушкин и музыка» 92

- Пушкинская выставка библиотеки Московской консерватории 93

- О музыкальной промышленности РСФСР 94

- Хроника 96

- В несколько строк 99

- «Пражская весна» 1949 года 102

- Песни моего народа 108

- Польский музыкальный журнал «Ruch muzyczny» 113

- Нотография и библиография 116