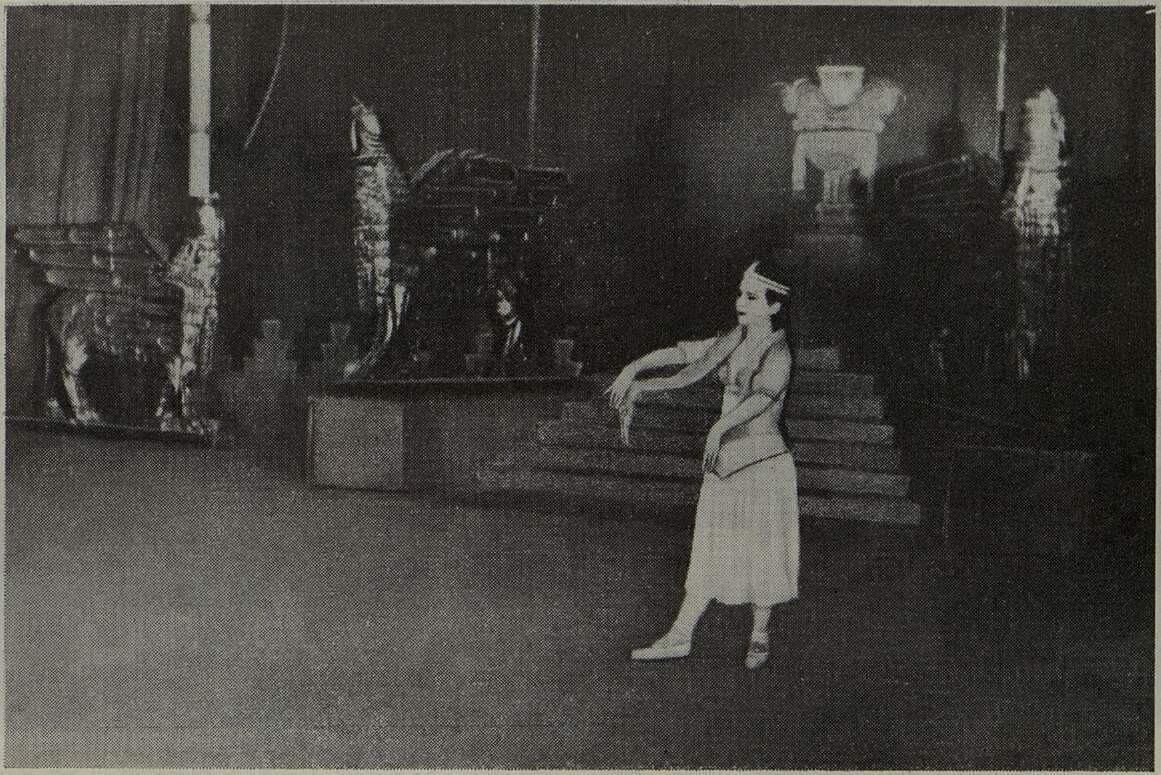

Сцена из 1-й картины балета «Лейли и Меджнун»

музыкальная драма «Песня гнева», музыкальная комедия «Розия», ряд песен и инструментальных пьес на таджикские темы. Оперы «Восстание Восе» и «Кузнец Кова», в свое время показанные на декаде таджикского искусства в Москве, и ныне занимают почетное место в репертуаре Таджикского театра.

Для творчества Баласаняна характерны неустанные поиски национального музыкального стиля, органически складывающегося на основе таджикской народной песни. Эта задача была нелегкой, если учесть особое своеобразие таджикского музыкального фольклора. Народно-песенная мелодика таджиков — отсутствие вводного тона, широкое применение повышенной шестой ступени, увеличенного тетрахорда и другие специфические детали — нередко вступали в острое противоречие с традиционными приемами гармонизации; сочетание самобытных национальных мелодий с «общеевропейскими», обезличенными средствами гармонии неизбежно создавало стилистическую фальшь, извращало содержание и образы таджикской песни. Чтобы избежать этого несоответствия, композитор стремился создать самобытный гармонический язык таджикской музыки, — в основе своей одноголосной,— исходя из ладового строя национальной мелодии и ее инструментального колорита. Усиленная работа над песней помогла С. Баласаняну найти верные гармонические средства уже в опере «Кузнец Кова». Но более органичное стилистическое соответствие национального мелоса и гармонического языка достигнуто им в музыке балета «Лейли и Меджнун».

Достижением Баласаняна в этой музыке является то, что ему удалось избежать внешне красочной, экзотической трактовки народной музыки; он не смакует изысканностей таджикского фольклора, не любуется внешней танцевальностыо ритмов или спецификой инструментального колорита, а использует все это как средство драматической выразительности, придавая интонациям народной песни всеобщую, жизненно достоверную значимость.

Лишь в некоторых фрагментах балета композитор не избежал излишней остроты гармонического языка, усложняющей восприятие музыки.

Национальная тематика не воспринимается в музыке «Лейли и Меджнун», как колористическая игра народными попевками; она полна глубокой образной и эмоциональной значимости. Великолепными образцами реалистической трактовки национального музыкального языка являются вариации Лейли в первой картине, танец с кинжалом — в третьей, вариации подруги — в шестой. Глубокой эмоциональной выразительности достигает Баласанян в «общей пляске» (2-я картина), «Ноктюрне» и финальном адажио.

Уже первые такты короткого оркестрового вступления вводят нас в атмосферу напряженной лирики, характерной для музыки всего балета. Традиционные квартовые созвучия, так много раз обыгранные в музыке Средней Азии, как колористическое средство, здесь органически необходимы, создают глубокое внутреннее напряжение. Эти острые звучания ощущаются, как предчувствие больших трагических событий.

Заключительная сцена балета «Лейли и Меджнун»

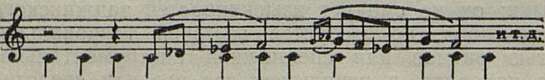

Вступление развивается на трех темах. Это тема любви:

тема финального адажио — образ, рисующий торжество любви и верности, и тема благородной и чистой Лейли.

К лучшим страницам партитуры принадлежит торжественное шествие жрецов в первой картине. Скованный рамками железной симметрии, беспокойный пятичетвертной ритм, быстрые взлеты деревянных инструментов создают выразительный образ мрачного и грозного фанатизма.

Менее удались автору обрядовые «танцы стихий»: земли, воздуха, воды и огня. Эта несколько внешне изобразительная музыка уступает в своей стилистической чистоте лирическим страницам балета; в частности, «вариации воды» и особенно «вариации земли» близки некоторым образцам французского ориентализма XIX столетия — типа «Искателей жемчуга» или «Лакме». Но такие стилистические нарушении очень редки в партитуре балета (вообще Баласанян одарен острым ощущением стиля).

Кульминационным моментом первой картины является священный танец Лейли, построенный на теме, родственной таджикским народным мелодиям. Эта лирическая музыка пленяет скромным очарованием женственности. Не менее пленительно и адажио, построенное на темах Лейли и Кайса, в котором влюбленные впервые раскрывают друг перед другом свои чувства.

Во второй картине, рисующей обручальное пиршество в доме Лейли, интересен «Танец девушек», написанный в форме вальса.

Это одна из многих попыток написать вальс на основе национального мелоса народов Средней Азии. Такие вальсы написаны Хамиди в Казахстане, Юдаковым в Узбекистане, Раухвергером в Киргизии. Но есть, очевидно, нечто весьма спорное в самом этом задании — соединить традиционные народно-песенные мелодии Востока с общеевропейскими ритмами вальса. Ведь и русские композиторы-классики, создавая национальный русский вальс, не прибегали к интонациям народной крестьянской песни. Не вполне

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Солнце русской музыки 9

- Пушкин в русской музыке 13

- Народная песня в жизни и творчестве А. С. Пушкина 20

- Каменка 29

- Новое в музыкальной «пушкиниане» 38

- Русские композиторы и критики о Пушкине 46

- «Лейли и Меджнун» 48

- Балет Э. Каппа «Калевипоэг» 52

- Северная песня и ее носители 56

- А. М. Листопадов 64

- Литовская народная песня 68

- А. Н. Верстовский 73

- Пушкин и Верстовский 82

- О перестройке композиторского образования 84

- Лев Оборин 87

- Московские гастроли Мравинского 90

- Музыка страны бескрайних степей (На концертах декады казахской литературы в Москве) 93

- Смотр творчества композиторов Эстонии 96

- О Белорусском государственном хоре 98

- Молдавские композиторы в Москве 100

- Концертная жизнь 101

- Хроника 103

- В несколько строк 108

- Талантливый китайский композитор 110

- Музыка и бизнес 111

- Нотография и библиография 118