внутренней насыщенности исполнения в лирической вершине сонаты — Andante. Большую заслугу исполнителя составляет глубоко продуманное, захватывающее исполнение финала, — этого камня преткновения для большинства исполнителей сонаты. В частности отмечу удачное разрешение Зюзиным кульминационной трудности финала: убедительную трактовку последней страницы с ее обрывистым заключением.

Еще более впечатляющим и даже волнующим было исполнение десяти этюдов (ор. 8 и 42). Такое полное, глубокое выявление внутреннего содержания каждого из этюдов мне пришлось слушать впервые. Я отдаю должное высокому мастерству наших исполнителей Скрябина, оно ярко проявляется в исполнении его сонат, поэм и многих этюдов. Но среди этих последних есть как бы пасынки. Пианисты или избегают их, или относятся к ним несколько поверхностно, трактуя их в безразличной, традиционно-этюдной манере.

В исполнении Зюзина таких «пасынков» не было: все было родное, любимое, глубоко понятное и ясно раскрытое. Каждый этюд был сыгран как глубоко содержательная поэма.

Подытоживая свои впечатления, я констатирую крупный сдвиг в творческом формировании пианиста. В течение последних лет из «подающего надежды» он превратился в яркого профессионального пианиста-концертанта, с интересным творческим лицом.

Отчетное исполнение Зюзина (как и предшествующая его концертная практика) должно устранить всякие сомнения в доступности ему всех типов и красок фортепианного звучания. Пусть ему недоступны некоторые традиционные приемы звукоизвлечения, — он заменяет их другими, им найденными. Это выглядит иначе, но звуковой эффект получается тот же.

Пианист Зюзин — явление редкое, исключительное. Ему мало примеров в истории музыкального быта. Для меня облик Зюзина невольно ассоциируется с личностью другого слепого русского музыканта, жившего примерно сто лет назад: я имею в виду А. Д. Жилина — композитора, пианиста, виолончелиста и певца. Жилин был по своему времени выдающимся пианистом и выступал с самостоятельными концертами в обеих столицах, вызывая восторги и удивление аудитории.

Думается, что наша музыкальная общественность должна усилить свое внимание к интересной и богатой музыкальной индивидуальности Зюзина, всемерно способствуя его творческому росту и популяризации его искусства.

Ан. Дроздов

Первое исполнение камерных произведений А. А. Алябьева и С. И. Танеева

(Концерт квартета им. Бетховена, 13 марта, Малый зал консерватории)

Не так давно наши слушатели музыки знакомились с рядом неопубликованных камерных произведений Алябьева (3-й квартет, трио, ряд произведении для голоса и фортепиано).

В концерте 13 марта исполнялись 1-й квартет и одночастный квинтет Алябьева, а также струнное трио Танеева (материалы, как и для предыдущего концерта, были подготовлены научными сотрудниками Центрального музея музыкальной культуры: на протяжении уже нескольких лет музей ведет систематическую работу над «воскрешением» к музыкальной жизни целого ряда ценных произведений из наследия русской музыки).

Жаль, что Московская государственная филармония отнеслась к подготовке столь интересного и необычного концерта с некоторой долей непонятной для нас сухости. Неужели нельзя было дать предварительную информацию в газеты «Вечерняя Москва» и «Советское искусство», организовать (при помощи тех же сотрудников музея) вступительное слово и, наконец, дать краткую аннотацию в печатных программах? При живом интересе советской аудитории к забытым страницам прошлого русской музыки это равнодушие филармонии ничем не оправдано.

Первый квартет Алябьева1 (Es-dur), исполненный во второй авторской редакции, относится, повидимому, к 20-м годам прошлого столетия. При некотором тяготении Алябьева в этом произведении к приемам классического письма, наше ухо без особого труда улавливает (особенно во второй, медленной, части и финале) самобытные ростки будущей русской камерной музыки. А при более пристальном внимании к особенностям музыкальной речи квартета Алябьева отличие его стиля от приемов классического наследия представляется еще рельефнее. Как и в трио, характер тематической разработки квартета да и самое изложение музыкально-тематического материала отличаются самобытностью. Но сами темы квартета, на первый взгляд, менее самостоятельны, чем в трио, 2-м квартете и романсах Алябьева, где особенно ярко выявлены интонации русской народной песни.

Интонационный строй музыки 1-го квартета более всего близок характерной и обаятельной лирике русских романсов первой четверти прошлого столетня.

Как и во многих других произведениях Алябьева, в 1-м квартете радует наличие уверенного и вполне зрелого мастерства композитора. Молодой еще Алябьев отлично владел сложными приемами квартетного стиля, умел точно и притом красочно доносить свои музыкальные мысли до слушателя.

Одночастный фортепианный квинтет2 (Es-dur) является одним из лучших инструменталь-

_________

1 Подготовлен к исполнению Б. В. Доброхотовым.

2 Подготовлен к исполнению также Б. В. Доброхотовым.

ных произведений Алябьева. В партии фортепиано нет признаков специфической виртуозности (весьма в то время распространенной), но она очень развита, звучность ее равноправна звучности струнных. Для квинтета характерны широкие построения, стремление к монументальности, праздничности. Музыка квинтета пленяет своим светлым жизнеутверждающим колоритом, ясной мелодичностью, разнообразной ритмикой.

Оба произведения Алябьева были очень хорошо исполнены квартетом им. Бетховена (Д. Цыганов, В. Ширинский, В. Борисовский и С. Ширинский) с участием Э. Гилельса (партия фортепиано в квинтете). Хочется надеяться, что камерные произведения Алябьева займут заслуженное ими прочное и постоянное место в репертуаре наших камерных ансамблей.

Большой интерес вызвало первое исполнение неоконченного трио h-moll для скрипки, альта и виолончели С. И. Танеева.

Это трио является последним камерным произведением великого русского музыканта (1913 год); оно относится к периоду его работы над кантатой «По прочтении псалма». Окончив свой монументальный фортепианный квинтет, Танеев создает ряд интересных и значительных ансамблей — сонату для скрипки и фортепиано, квартет (оставшийся неоконченным) и это струнное трио. В этот наиболее зрелый период творчества Танеева техника письма как бы отходит на второй план. На первое место выступает эмоциональное содержание музыки.

В трио Танеева две части: первая — стремительное allegro, вторая — тема с вариациями. Некоторые места трио остались частично недописанными. Значительная часть материала осталась в виде эскизов. Не был окончательно установлен порядок вариаций во 2-й части. Всю необходимую редакционно-творческую работу по подготовке трио к исполнению выполнили сотрудники музея Б. Доброхотов, Ирина Иордан и Ю. Киркор, Рукопись авторской партитуры и все эскизы хранятся в архиве Дома-музея П. И. Чайковского в Клину.

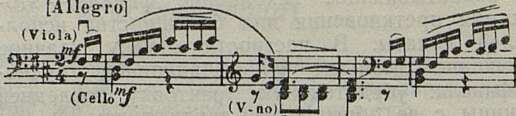

Богатство полифонического развития и яркий тематический материал делают трио одним из лучших камерных произведений Танеева. Эмоционально насыщенное, подвижное allegro начинается яркой, рельефной темой:

Нотный пример

И эта тема, и динамичные, контрастирующие с ней побочные партии дают возможность интереснейшего развития. В разработке музыка достигает высшего напряжения.

Стремительной, полной волевого напряжения 1-й части противопоставлена певучая мелодия основной темы 2-й части:

Нотный пример

Действенная, живая, полная энергии, полная смелых противопоставлений музыка трио должна глубоко заинтересовать наших исполнителей.

Д. Цыганов, В. Борисовский и С. Ширинский превосходно исполнили это интересное, мастерски инструментованное (точнее, отлично написанное для инструментов!) произведение Танеева.

В заключение этого интересного концерта было весьма успешно исполнено фортепианное трио d-moll С. В. Рахманинова. Трио сыграли Д. Цыганов, С. Ширинский и А. Гольденвейзер — один из первых исполнителей этого замечательного и широко известного произведения.

В. Кочетов

Примечательный концерт

Об этом концерте нельзя было узнать из афиш или из радиоинформации. Прохожие не останавливали вас на улице вопросом: «Нет ли свободного билета?», как это обычно бывает в дни особо интересных концертов или театральных премьер. И все же это был примечательный концерт, даже более примечательный, чем многие концерты в Большом зале консерватории или в Колонном зале Дома союзов.

В небольшом помещении Городского Дома народного творчества 27 марта состоялась встреча актива Московской областной музыкальной самодеятельности с духовым оркестром ордена Ленина Военно-политической академии им. Лемма (дирижеры ст. лейтенант Черкашии и капитан Николаев).

Деятельность этого оркестра характерна для оркестров Советской Армии вообще. Он является непременным участником парадов, собраний, вечеров отдыха и всей системы боевой подготовки и патриотического воспитания личного состава Академии. В то же время оркестр ведет большую концертную работу: в его репертуаре произведения Глинки (увертюры к «Ивану Сусанину» и «Руслану», «Камаринская») , Чайковского (4-я симфония, увертюра «1812 год», концерты для скрипки и фортепиано), Бородина («Богатырская симфония») и ряд произведений советских композиторов — Глиэра, Иванова-Радкевича, Кожевникова и других.

О работе оркестра, о подборе репертуара и о методике разучивания новых пьес активистам

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Новые успехи советской музыки 5

- Молодые строители коммунизма (Впечатления делегата XI Съезда ВЛКСМ) 11

- Композитор и театр (Несколько слов о планах Большого театра) 14

- «Борис Годунов» в Большом театре 24

- К 81-й годовщине со дня рождения А. М. Горького 31

- Фельетоны 32

- Л. Н. Ревуцкий 40

- Новые произведения В. Бунина, Н. Будашкина и Л. Книппера 45

- Александр Арутюнян и его «Кантата о Родине» 50

- К вопросу о подготовке музыкальных кадров 57

- Всесоюзный смотр вокальных факультетов консерваторий 60

- Театральные воспоминания 64

- Музыка в цирке 73

- «Дон Карлос» на советской оперной сцене (К постановке в Молотовском оперном театре) 76

- Концертная жизнь 83

- Новые граммофонные пластинки 88

- Праздник песни в Сумах 89

- Творческий вечер А. В. Дорожкина 91

- По страницам печати 93

- Хроника 96

- В несколько строк 103

- Венгерские впечатления 105

- Польский народ чтит память Шопена 113

- Заметки о современном музыкальном творчестве в Германии 114

- Нотография и библиография 118