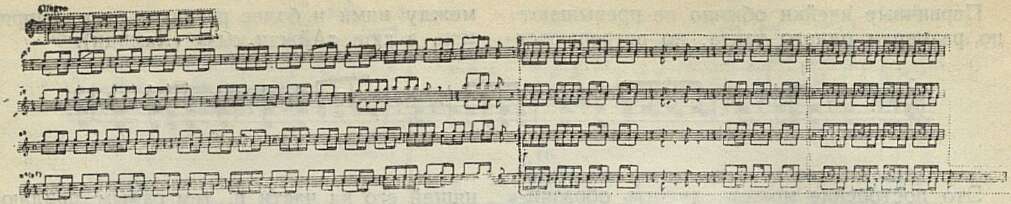

Первичные ячейки обычно не превышают по размерам одного такта; но встречаются между ними и более развитые, как, например, в кюе «Айжан-кыз» (Хамиди):

Это построение может служить образчиком сложи ой первичной ячейки, состоящей из нескольких более простых первичных ячеек, разделенных варьированными звуко. выми комплексами. По сути дела, такая сложная первичная ячейка представляет собой как бы целый кюй в миниатюре, с его характерным чередованием неизменных «припевов» и изменяющихся «куплетов» и с типичной линией мелодического развития.

Первичная ячейка выполняет несколько весьма существенных функций. С нее всегда начинается кюй. Она служит как бы «заставкой», призывом слушателя, своего рода прелюдией, вводящей его в последующее произведение. Это ее первая, хотя и не самая существенная функция. В некоторых казахских песнях («терме») аналогичную роль выполняют высокие звуки, с которых акын начинает свое исполнение. В кюях этот «запев», напротив, всегда состоит из самых низких звуков.

Первичная ячейка является не только началом кюя, но и тем эмбрионом, из которого он развивается. В этом — ее вторая, весьма существенная функция. Первичная ячейка, наконец, играет важную роль в формообразовании казахских домбровых произведений. Повторяясь несколько раз на протяжении кюя, она является своеобразной «звучащей цезурой», членящей его на части и. тем самым, придающей ему известную форму, то-есть создающей из него нечто целое. В этом — третья функция первичной ячейки.

Для выполнения этой функции первичная ячейка при повторении должна легко распознаваться слушателем. Естественно, поэтому, чем меньше она будет подвергаться изменениям, тем лучше она сможет удов летворить этому своему назначению. И действительно, в большинстве случаев первичная ячейка остается при повторениях неизменной. Иногда, впрочем, встречаются отклонения от этой закономерности, а именно:

1) Первичная ячейка перемещается вверх на какой-либо интервал, например, на интервал кварты («Жельдерме» Даулеткерея, Д. Н. Т.).

2) Первичная ячейка варьируется. Обычно при этом изменяется одно из входящих в нее созвучий, например, кварта превращается в квинту («Бул-бул», Затаевич, 500). Сравнительно часто в середине кюя, в моменты эмоционального подъема, когда мелодия переходит в более высокий регистр, верхние звуки первичной ячейки переносятся октавой выше. Редкий случай перенесения на октаву нижнего голоса мы встречаем в «Жайлау-кюе» Казангапа:

Этот последний случай представляет сочетание обоих описанных выше типов изменения первичной ячейки — перемещения ее и варьирования. Первое из этих изменений вызвано, очевидно, переходом мелодии в верхний регистр, второе — стремлением композитора подчеркнуть родство вновь образованной первичной ячейки с первоначальной (удержанный звук рев нижнем голосе). Аналогичную тенденцию можно подметить и в «Жельдерме» Даулеткерея, где при первом своем проведении перемещенная первичная ячейка связывается с первоначальной звуком си:

3) Первичная ячейка повторяется усеченной. Подобное видоизменение ее встречается наиболее часто. Повидимому, это объясняется тем, что в данных случаях первичная ячейка, выполняя свои основные функции, в том числе и функцию формообразования, при многократных повторениях не приобретает характера назойливости.

При усечениях используется либо начало, либо конец первоначального построения. Психологически такой метод усечения оправдывается тем, что, как правило, начало и конец мелодических образований легче запоминается слушателем, чем срединные эпизоды.

После того как мы познакомились со строением и ролью важнейшего архитектонического элемента в форме кюев, можно перейти к изучению их структуры в целом.

Проанализируем одно из типичных домбровых произведений — кюй Сейтека «Жантаза»:

Произведение начинается четырехкратным повторением первичной ячейки, являющейся мелодическим и ритмическим зародышем всего последующего развития. После этого следует большой варьированный эпизод (В1, распадающийся на три фразы (3+2+1). Тематически он родственен первичной ячейке. Первый его такт построен на повторении 1 основного комплекса первичной ячейки (с пропущенным форшлагом) — РИТМ. ФИГУРА, который в третий раз претерпевает небольшое изменение (нижний звук «отрывается» на терцию вниз), и в этом виде секвенционно спускается по ступеням вниз. Второй и третий такты строятся на прежнем материале. Комплексы РИТМ.ФИГУРА и РИТМ.ФИГУРА, кажущиеся на первый взгляд новым мелодическим образованием, легко могут быть выведены из основного тематического зерна как его варьированное зеркальное отражение:

РИТМ.ФОРМУЛА.

В первом такте второй фразы из первичной ячейки использу ется форшлаг:

Второй такт этой фразы является вычленением первых звуков первичной ячейки.

С точки зрения мелодического развития весь эпизод является одной большой волной — с нарастанием, кульминацией и спадом до исходного уровня — первичной ячейки.

После вторичного проведения первичной ячейки следует второй варьированный эпизод (В2), представляющий собой волну еще большего размаха и содержащий кульминацию всего произведения. Начало этого эпизода является почти точным повторением (квартой выше) первых двух тактов предшествовавшего варьированного эпизода. Третий такт второго эпизода можно рассматривать как сокращенный вариант первого эпизода (пропуск второй доли). Последний трехтакт второго эпизода — буквальное повторение заключительной части первого эпизода. Надо сказать, что подобное «прилипание» конечных звеньев предшествующих эпизодов к последующим построениям чрезвычайно характерно для формообразования иоев. Создавшиеся таким способом комплексы, правда, не всегда достаточно стойки и редко остаются на протяжении всего произведения («Жантаза» в данном случае представляет исключение).

Третий варьированный эпизод (В3) представляет собой волну уже меньшей силы. За исключением первого такта он является буквальным повторением начального эпизода (B1). Наконец четвертый варьированный эпизод полностью совпадает с первым.

Изображенная в виде формулы с цифровым обозначением количества тактов, структура этого кюя имеет следующий вид:

п. я. В1 п. я. В2 п. я. В3 п. я. В4 п. я. п. я.

Приведенный анализ не только подтверждает сказанное выше, что для структуры кюев характерно взаимопроникновение форм рондо и вариационной, но и позволяет установить своеобразие этой структуры и отличие ее от рондо-вариационных форм западноевропейской музыки, в частности клавесинных миниатюр композиторов XVIII века.

В рондо Куперена и Рамо тема дается сразу же в законченном виде. В произведениях казахской домбровой музыки «тема», напротив, формируется постепенно, так сказать, на виду у слушателя. Рождаясь как бы из небытия, часто из какой-нибудь незамысловатой мелодической или ритмической фигурки первичной ячейки, она проходит в своем развитии ряд фаз, постепенно увеличиваясь в размерах и приобретая все более четкие мелодические контуры. Каждая фаза заканчивается возвращением к исходному положению — первичной ячейке. После кульминации «тема» вновь спускается в низкий регистр, сжимается в объеме и постепенно теряет свою мелодическую энергию. При этом она нередко проходит те же стадии, что и при восходящем своем развитии, но только в обратном порядке. Благодаря этому форма приобретает симметричное строение в еще большей мере. чем в произведениях клавесинистов.

Употребляя выражение «тема» в применении к казахской домбровой музыке, мы не случайно ставим его в кавычки. В действительности, в кюях очень трудно отделить собственно тему от вариаций на нее. Едва получив более или менее рельефные очертания, мелодическое построение тот-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыканты — избранники народа 3

- Массовая песня в послевоенный период 5

- А. Ф. Гедике 14

- Творчество Маркиана Фролова 24

- 5-я симфония Я. Иванова 32

- Фронтовые заметки 36

- Из дневника 40

- К вопросу об изучении народной песни 43

- Особенности латышской народной песни 48

- О казахской домбровой музыке 56

- Мазурки Шопена 65

- Последняя книга Ромэн Роллана 83

- Глава из последней книги о Бетховене. Последний поединок 87

- Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина 95

- Творческий кружок композиторов 105

- Концерт пианистки Н. Отто 106

- Заметки о ленинградских концертах 107

- Музыкальная жизнь в Калинине 109

- Музыкальное возрождение Воронежа 110

- Пабло Казальс 111

- Нотография и библиография 113

- Летопись советской музыкальной жизни 115

- Из галереи дружеских шаржей Центрального Дома композиторов 118