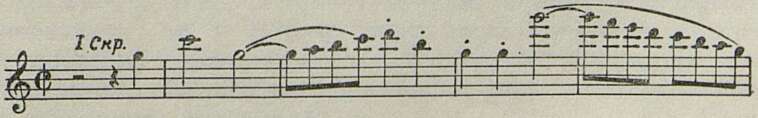

Черты гармонической сочности (заставляющей вспомнить о Чайковском, Бородине, Григе) мы находим и во второй (Fis-dur’ной) теме 3-й части:

Прим. 8

Нельзя отказать данной теме в гармоническом и мелодическом обаянии. Жаль поэтому, что она образует — опять-таки — стилистическое противоречие с модернистской сухостью первой темы. Это противоречие не органично, а механично; оно вновь свидетельствует о пестроте мышления1.

В 3-й части отмечу еще: колоритные хроматические ходы виолончели на органном пункте тоники в тт. 124−130 (перед a tempo — возвратом ядра второй темы) и не менее колоритное (хотя и по-иному) появление фрагмента второй темы в F-dur’e перед cis-moll’ной кодой. Вообще, тональные соотношения в данной части: cis — (F, f) — Fis — cis — F — cis — отличаются тонкой, весьма счастливо найденной красочностью. Логична тональная связь с предыдущими частями через Е — С. Трехчастная форма ясна и рельефна. Применение сурдин на всех инструментах придает звучанию особенно нежный оттенок. Вместе с тем, потепление тонального колорита в третьей части (особенно за счет Fis-Dur’ной ее темы) — безусловно выразительный момент формы квартета в целом.

Это удачное развитие настроения (от созерцательности к активности) продолжается в 4-й части (финале), где композитор, кстати сказать, использует и более полновесную фактуру квартетной звучности2.

Форма финала — единственная из всех форм квартета, которая приближается к сонатной, но и она несколько необычна. Тут, в сущности, нет развитой побочной партии; вместо нее мы имеем как бы несколько фаз заключительной партии (которые в репризе меняются местами). Зато — налицо несомненная разработка, достаточно ясно отграниченная (что и приближает данную форму к типу сонатной формы). Общий характер музыки — в духе финалов Гайдна и Моцарта: оживленный ритмический фон жужжащих восьмых, живая, импульсивная мелодика:

Прим. 9

_________

1 Язык первой темы — в духе модернизма XX в., а вторая тема внезапно переносит нас к гармоническому языку... XIX в.

2 В частности, аккорды у скрипок. Последовательное четырехголосие нарушается в финале чаще и значительнее, чем в первых трех частях.

затейливые контрапунктические переклички. Лишь моментами музыка становится страстной (тт. 38 и след.) или сдержанно-затаенной (тт. 49 и след.). Но это лишь отдельные моменты; в финале полностью господствует веселое, местами радостное и блестящее движение. Кода финала совершенно безоблачна, хотя и несколько суховата (легкий привкус неоклассической стилизации тут есть, несмотря на энергию и импульсивность тематизма!). В этой безоблачности, непринужденном веселье — заметное и характерное отличие от финала 5-й симфонии, где фанфарный мажор носит черты некоторой искусственности.

Тональный план финала квартета, с его использованием строев Es, с, е, d, As — удачно дополняет и замыкает развитие сферы С, начатое предыдущими частями. Столь же естественно завершается в финале развитие настроения — от ползучих и извилистых интонаций 1-й части — к интонациям резким, ясно очерченным, чеканно-угловатым.

Сделаем некоторые заключительные выводы.

В квартете Шостаковича очевидны достоинства не только зрелой техники композиторского письма, но и ряда моментов музыкальной логики. Фактура квартета экономна, сосредоточенна, его формы ясны, рельефны, часто пластичны, его инструментальный колорит ярок без назойливости и пышности. Далее, в квартете мы встречаем ряд сильных кульминаций, ряд фаз выразительного мелодизма (на первом плане тут стоит тема второй части). Вместе с тем, в квартете Шостаковича имеют место и пережитки его былых художественных заблуждений — будь то бесцельные пятна режущих ухо диссонансов или черты механического, сухого «звукового движения». Но справедливость требует заметить, что все эти качества в произведениях Шостаковича появляются все реже1.

Постепенно отпадают модернистские крайности, крепнет гармоническая логика, менее пестрым, более единым становится мышление, растет удельный вес песенных интонаций. Постепенно от бесплодных «умозрений» и поверхностно остроумного гротеска Шостакович движется к более полнокровному, многостороннему, целостному восприятию жизни. Так изменяется и обновляется его творческое направление. Это путь — медленный, он не лишен срывов и рецидивов. Но его медленность дает нам надежду на то, что окончательные результаты будут серьезными и прочными.

_________

_________

1 Они, например, значительно реже встречаются в квартете, чем в виолончельной сонате Шостаковича, о которой автор этих строк писал четыре года назад на страницах «Советской музыки» (№ 11, 1935 г.).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За творчество, достойное великой эпохи 9

- О симфонии-кантате Ю. Шапорина 12

- «Каватина невесты» из симфонии-кантаты «На поле Куликовом» 22

- Кантата «Александр Невский» — С. Прокофьева 28

- Струнный квартет Д. Шостаковича 50

- Опера Хренникова и ее критики 57

- «В бурю» — Т. Хренникова 59

- Фортепианный концерт Б. Шехтера 70

- Музыкальное искусство Западной Белоруссии 73

- Первый белорусский балет «Соловей» — М. Крошнера 79

- Музыкальная жизнь Узбекистана 85

- Таджикский музыкальный театр 89

- После декады армянской музыки 94

- Смотр народных музыкантов 100

- О советском исполнительском стиле 109

- Хроника 116

- Новые произведения советских композиторов 116