Прим. 3

Ясно, что в сцене битвы музыкальное развитие в значительной степени подчинено сюжетной логике. Не менее убедительно свидетельствуют об этом и остальные эпизоды симфонии-кантаты. Их форма, их принципы развития неизменно определяются содержанием. Возьмем хотя бы большую хоровую сцену — «В ночь, когда Мамай залег с ордою». Перед композитором стояла задача показать русских воинов и русский народ накануне решительного боя. Это задание требовало разнообразного тематического материала для воплощения многих различных эпизодов. Необходимость разработки отпадала. Ее могла требовать лишь схема, а не художественная правда. И композитор очень удачно применяет здесь форму рондо-сонаты. Место разработки занял центральный эпизод, вводящий новый тематический материал и рисующий незабываемый образ русских женщин. Новое проведение главной темы — вслед за экспозицией — позволило композитору вновь возвратиться к образу русских воинов. Так хоровая сцена превратилась в ряд драматических эпизодов, связанных единой логикой симфонического развития.

Как это ни парадоксально по отношению к такому крупному произведению, но несомненно, что Шапорин стремился к лаконичности высказывания. Лаконизм этот выразился в отказе от подробностей, не являющихся существенно необходимыми для раскрытия творческого замысла композитора. Именно поэтому громадное по размерам сочинение (исполнение симфонии-кантаты длится 1 час 15 минут) ни в одной из своих частей не кажется растянутым. Только благодаря этой творческой экономии Шапорин смог полностью изложить громадный тематический материал. Вместе с тем «На поле Куликовом» — сочинение, развивающееся на редкость органично, лишенное всякой нарочитости и надуманности. Строгий творческий расчет сочетается в нем со свободным полетом художественной фантазии.

Главный герой симфонии-кантаты — русский народ. Следуя замечательной традиции Мусоргского, автор индивидуализирует народные образы, рисуя одинаково ярко и выпукло как народные массы, так и портреты отдельных представителей народа. Все эти образы, написанные с большой теплотою, отмечены тонкостью и правдивостью психологических характеристик. По конкретности и реалистичности жизненного воплощения, они напоминают образы музыкального театра. Сходство увеличивается и благодаря общности принципов воплощения: если в опере одним из главных средств психологической характеристики являются арии и монологи, то и здесь образы действующих лиц раскрыты в тех же оперных формах. Укажем хотя бы наиболее яркие примеры — «Каватину невесты» и «Балладу витязя».

Ярче и полнее других действующих лиц очерчен Шапориным витязь. В его лице дан образ русского воина, верного и стойкого защитника родной земли. В образе витязя нет и следа ходульной батальной «героики». Он — человек, способный на глубокое искреннее чувство, страстно любящий свою родину и свой народ. Из чувства любви к родине и рождаются несокрушимая воля к победе, богатырская мощь и сила.

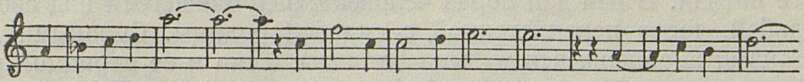

Многогранность образа раскрывается уже в балладе — прекрасном монологе витязя. В ней дан образ человека, задумавшегося над своей личной судьбой, тесно переплетенной с судьбой родины. Суровыми лирическими тонами окрашена вся музыка баллады. Тема и ее вариации раскрывают богатство творческого замысла композитора. Перед нами — и мужественный облик воина, и его раздумье, и страстное беспокойство, и предчувствие грядущих боев. А в заключение — незабываемая картина отзвуков битвы, врывающихся в размышления витязя, и великолепный экстатический взлет мелодии, в котором звучит уверенность в правоте своего дела, уверенность в победе над врагом:

— Явись, мое дивное диво!

— Быть светлым меня научи!

Вздымается конская грива...

За ветром взывают мечи...

Образ витязя получает свое дальнейшее развитие в сцене битвы.

Как мы уже видели, витязь вырастает там в подлинно героическую личность. Наконец, в хоре вестников, в сцене, передающей радость освобождения от позорного ига, — облик витязя опять воплощен по-новому. Здесь его интонации дышат спокойной радостью человека, прошедшего сквозь тяжелые жизненные испытания и завоевавшего счастье для себя и своего народа.

Итак, образ витязя дан не только многогранно, но и в развитии. По яркости воплощения, по полноте характеристики — это тип исключительной жизненности и правдивости.

Дмитрию Донскому композитор уделяет меньше внимания, чем витязю. Но и здесь им достигается большая убедительность и многогранность психологической характеристики. В монологе Дмитрия (пролог) выражено и сосредоточенное раздумье над судьбой народа и гордое сознание собственной силы, и призыв к борьбе с врагом. Некоторые из его интонаций звучат и в сцене битвы. Это глубоко оправдано: призыв народного полководца воплотился в жизнь и стал грозной, несокрушимой силой.

Героические черты образа Дмитрия Донского с еще большей силой воплощены в его ариозо («Отцы и братья! Русские дружины!..»).

Непередаваемым поэтическим очарованием овеян образ русской девушки, воплощенный в «Каватине невесты». Это — простая девушка, одна из многих, проводивших своих близких на кровавую битву. Какими нежными штрихами очерчен ее облик, как трогательна она в своем беспокойстве за ушедшего на войну жениха, какою страстной и чистой грустью окрашены ее мечты! С необычайной тонкостью композитор показал, как преломляются в ее сознании надвигающиеся грозные события. Тончайшая поэзия блоковского текста нашла здесь достойное музыкальное воплощение. Без всякого преувеличения — «Каватина невесты» достойна стать в один ряд с лучшими лирическими страницами русской классической музыки.

Центральные образы симфонии-кантаты встают перед нами как живые. Тонкость и правдивость их индивидуальных характеристик — большое достижение художника. Важно отметить и другое: Шапорин постоянно подчеркивает кровную связь своих героев с народом. Во всех этих характеристиках личное переплетено с общественным. Благодаря этому,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За творчество, достойное великой эпохи 9

- О симфонии-кантате Ю. Шапорина 12

- «Каватина невесты» из симфонии-кантаты «На поле Куликовом» 22

- Кантата «Александр Невский» — С. Прокофьева 28

- Струнный квартет Д. Шостаковича 50

- Опера Хренникова и ее критики 57

- «В бурю» — Т. Хренникова 59

- Фортепианный концерт Б. Шехтера 70

- Музыкальное искусство Западной Белоруссии 73

- Первый белорусский балет «Соловей» — М. Крошнера 79

- Музыкальная жизнь Узбекистана 85

- Таджикский музыкальный театр 89

- После декады армянской музыки 94

- Смотр народных музыкантов 100

- О советском исполнительском стиле 109

- Хроника 116

- Новые произведения советских композиторов 116