Исчез и, может быть, навсегда документ, представляющий исключительный интерес и для поэтов, и для музыкантов. Самое сообщение Висковатова не привлекло внимания исследователей: в творческой биографии Лермонтова его музыкальные занятия почитались несущественным и случайным эпизодом. Совсем иное значение приобретают эти факты ныне.

Стоит внимательно прочитать произведения и высказывания поэта, и станет ясно, как велико и вовсе не случайно было влияние музыки и в его личной жизни, и в творчестве.

Мария Михайловна Лермонтова — мать поэта — была, по словам современников, «одарена душою музыкальною». В Тарханах, где окончилась ее недолгая жизнь, долго помнили как, «посадив ребенка своего к себе на колени, она заигрывалась на фортепьяно, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу и слезы катились по его личику»1.

Лермонтову не было и четырех лет, когда умерла его мать. Но поразительно остры и глубоки были даже его первые музыкальные впечатления. В одной из своих юношеских тетрадей Лермонтов записал:

«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать...»2

Запись сделана в 1830 г. А несколько месяцев спустя Лермонтов написал знаменитое стихотворение «Ангел». В этих ранних стихах поражает не только совершенство поэтических образов, но и совершенство мелодии стиха.

Путь к созданию поэтического образа через слуховое, музыкальное восприятие типичен для Лермонтова. В юношеском же стихотворении «Звуки» он оставил красноречивое свидетельство своих творческих приемов:

Принимают образ эти звуки,

Образ милый мне3...

В «Панораме Москвы» Лермонтов описывает пробуждение города, «согласный гимн колоколов». И снова мнится поэту, «что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..4».

Среди немногих уцелевших писем поэта дошло до нас одно исключительно интересное письмо — к М. А. Лопухиной:

«...мне благотворны были самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами...»5.

Это уже не поэтическая метафора. Это глубокое творческое восприятие звуковых образов великим художником, поэтом-музыкантом.

Запись юноши Лермонтова:

«Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не мог я извлечь из скрыпки, из фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха...»6.

_________

1 П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов, жизнь и творчество. Стр. 15.

2 М. Ю. Лермонтов, Собр. сочинений, изд. «Academia», М. 1937, т. V, стр. 349.

3 Там же, т. I, стр. 280.

4 Там же, т. V, стр. 343.

5 Там же, стр. 525.

6 Там же, стр. 348.

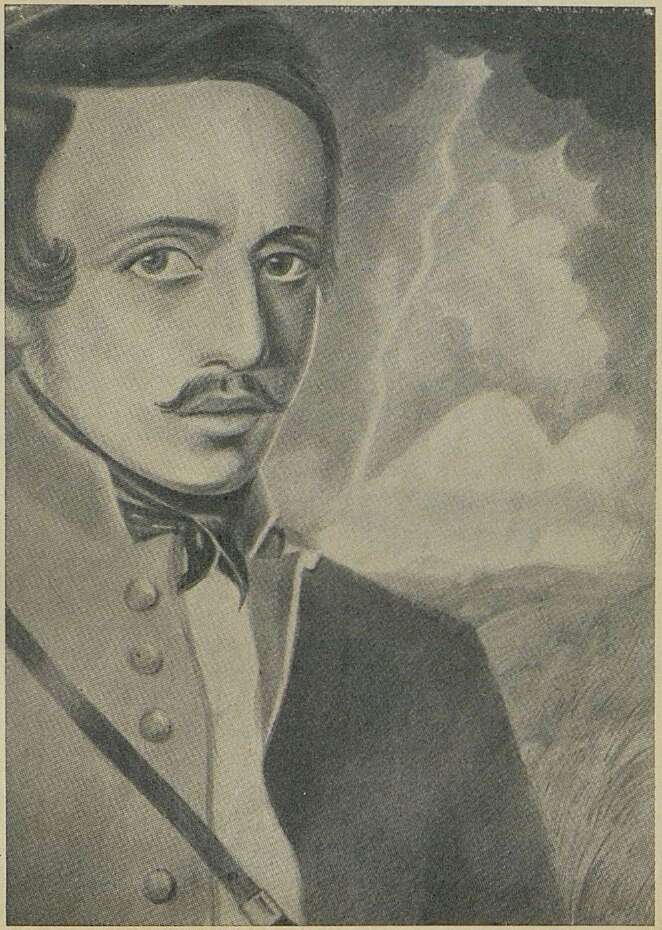

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

1814–1841

Художник Н. В. Ильин

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Алмаст» — А. Спендиарова 9

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 17

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 19

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 22

- Арам Хачатурян 24

- Богатырский эпос армянского народа— «Давид Сасунский» 46

- Фрагменты из эпоса «Давид Сасунский» 55

- Деятели армянской музыкальной культуры 61

- Отрывок из неизданного квартета Комитаса 68

- Музыка Белорусской республики 69

- Белорусская опера 72

- Музыка в жизни и творчестве Лермонтова 92

- Романс «Соседка» 104

- Романсы Чайковского. Очерк первый. Романсы 1869–1875 гг. 109

- «И жизнь хороша, и жить хорошо…» 132

- Ансамбли песни, музыки и танца народов РСФСР 135

- Азербайджан 137

- Узбекистан 139

- Казахстан 141

- Киргизия 143

- Над чем работают советские композиторы 145

- Конкурс на оборонную песню 146

- Лермонтов в советской музыке 147

- «Песня про купца Калашникова» 147

- Новые издания 148

- Новинки Библиотеки Московского Союза советских композиторов 149

- Хроника 150

- Е. М. Браудо 152